3Dプリンターと素材をハックした芸術——京都「新工芸舎」が問いかける樹脂の価値

(写真提供:新工芸舎)

(写真提供:新工芸舎)

1920年代、美術評論家の柳宗悦は無名の職人らによる日常の生活道具に美術品に負けない美しさがあると説き、「民藝(民主的工芸)」という概念を提唱した。それから100年たった今、新しい民主的工芸のツールとして3Dプリンターが加わるかもしれない。

3Dプリンターで製造された樹脂製の試作品やおもちゃ、治具、あるいはオブジェに、作品としての価値を見出す動きは皆無だった。それらは使い捨てに近い形で造形されたものばかりだ。しかし、京都を拠点に活動する「新工芸舎」は、使い古された技術であるFFF(熱融解積層)方式3Dプリンターで今までに存在しなかったような美しいプロダクトを作り出す。

独自のノウハウと技術を駆使して編みだす作品はデジタル工芸品という言葉では表現しきれない魅力がある。過去に実施した展示会では工芸とは縁遠い若い世代も多数訪れた。新工芸舎の主宰者である三田地博史氏(みたちひろし)を京都で取材した。

(クレジットの無い写真素材の撮影:逢坂憲吾)

「混ぜ」を駆使した造形技術の美

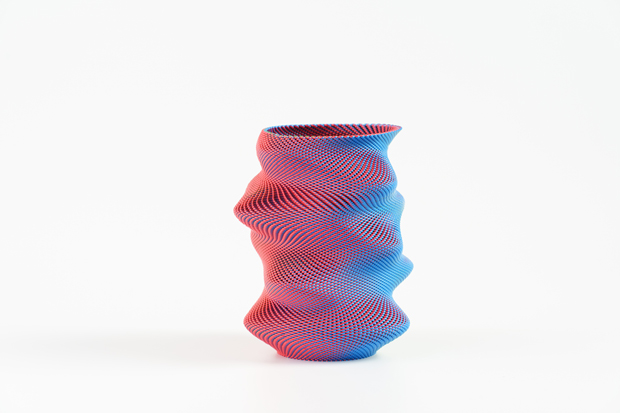

新工芸舎の作風を端的に表わしているのが、複数のフィラメントを編み、重ねるようにして造形した作品群「tilde(チルダ)」だ。

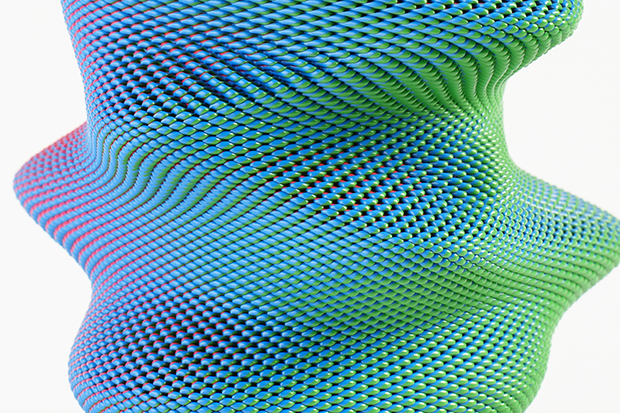

上の写真は一つの作品を異なる方向から撮影したものだ。生命感のあるフォルムは見る角度によって複数の色がグラデーションのように見える。複数の色のフィラメント(3Dプリンター用樹脂材料)を混ぜ合わせて造形することで、角度による色の変化が生まれるのだ。新工芸舎では「混ぜ」と呼ぶ技術だ。この他にも複数の色のフィラメントをつなぎ合わせる「継ぎ」など独自に考案した技法を使うことで、3Dプリントのポテンシャルを十二分に引き出した作品を制作している。

FFF方式3Dプリンターは樹脂のフィラメントを溶かして一層ずつ積み重ねるようにして造形する。その際、表面に積層痕と呼ばれる縞模様ができるのが特徴だ。一般的に市場に出回っている樹脂製品は射出成形によって製造されているので、表面は平坦な質感であることが多い。それゆえ、積層痕の目立つ造形品は、3Dプリンターのマイナス面として捉えられがちだ。

しかし、新工芸舎は積層痕を生かしたデザインを提示している。一層ずつ吐出される樹脂を繊維のように捉えるのだ。あえて太い積層で樹脂を吐出し、ニットを編むようにして規則的な模様を表現する。彼らが「編み重ね」と定義する造形技術だ。

新工芸舎によるポータブルラジオ。積層痕を生かした表面はFFF方式3Dプリンターで造形したとは思えない仕上がりである。上部にある一筆書きの文字も趣向を凝らしている。

新工芸舎によるポータブルラジオ。積層痕を生かした表面はFFF方式3Dプリンターで造形したとは思えない仕上がりである。上部にある一筆書きの文字も趣向を凝らしている。

積層しながら造形するFFF方式は糸を編むことに似ていることから、三田地氏は繊維らしいデザインのほうがFFF方式にはふさわしいと考えたという。

この技法を突き詰めたランプシェードは、複数の色のフィラメントを規則正しく編むようにして造形している。従来の量産品とも工芸品とも異なる新たなたたずまいを感じる傑作だ。

編み目構造が美しいランプシェードには新工芸舎の技術が詰まっている。大量生産されてきたものを、工芸品として生産することが新工芸舎のコンセプトにもつながっているという。

編み目構造が美しいランプシェードには新工芸舎の技術が詰まっている。大量生産されてきたものを、工芸品として生産することが新工芸舎のコンセプトにもつながっているという。

製造業で感じたギャップからスタート

新工芸舎は京都のベンチャー企業YOKOITOが立ち上げた。同社は3Dプリントを活用したものづくりに関する事業を展開している。その中でデジタルファブリケーションの新しい活用方法を調査する活動の一環として新工芸舎を2020年夏に発足させた。

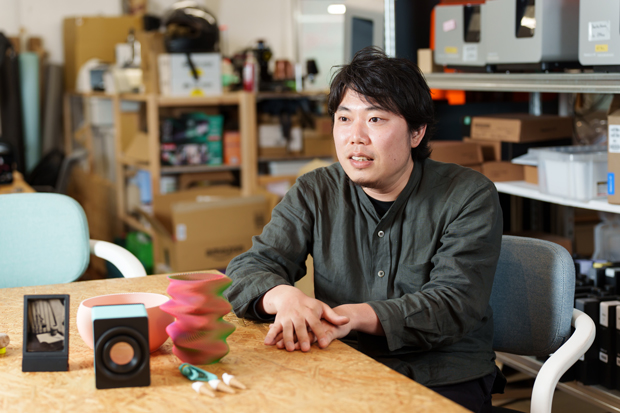

主宰の三田地博史氏は1989年生まれ。京都工芸繊維大学と大学院で工業デザインを専攻していたころにデジタルファブリケーションと出会った。オープンソースの3Dプリンター「RepRap」を組み立てたのをきっかけに、独自に3Dプリンターを使った作品制作を始めた。大学院卒業後はキーエンスに入社。プロダクトデザイナーとして社会人キャリアを開始した一方で、独自に研究していたFFF方式3Dプリンターによる「編み重ね」の技術を研究していたという。

新工芸舎の三田地博史氏。取材は京都市内にあるアトリエで行われた。

新工芸舎の三田地博史氏。取材は京都市内にあるアトリエで行われた。

YOKOITOに転職するきっかけは、学生時代から慣れ親しんだデジタルファブリケーションによるものづくりと製造業とのギャップだったと三田地氏は振り返る。

「自分のアイデアが3Dプリンターを通じて形になり、それをインターネットで世の中に公開し、反響が次の作品につながるというサイクルを体験していた身からすると、企業でのものづくりは不自由だなと思いました。YOKOITOとは創業者とも学生時代から面識があったこともあり、会社を辞めようと考えてきた時に誘われて合流しました」

YOKOITO入社直後は、デジタルファブリケーションの新しい活用方法を模索することが三田地氏のミッションだった。そこで前職から温めていた3Dプリンターによる編み重ねの研究に深くのめり込むようになった。その研究結果のアウトプットが冒頭で紹介したtildeへとつながる。

自らの作品のために3Dプリンターやソフトウェアを改造し、複数のフィラメントを1本につなぎ合わせるなど、三田地氏はtildeを完成させるべく、材料や工作機械をカスタマイズする手法を確立していく。その過程で自身の役割はデザイナーという枠組みから大きくはみ出していく感覚があったという。

新工芸舎の技術が集約されたtildeシリーズの表面

新工芸舎の技術が集約されたtildeシリーズの表面

「窯やろくろを自ら作り、工夫して、作品を作る陶芸家に近いことをしているなと思いました。3Dプリンターと自分だけという閉じた関係の中で、いろいろと調整していきながら完成を目指すという流れは工芸に近い。であれば、新工芸と定義してみてはどうだろうかと思ったのが始まりでした」

一方で三田地氏は、メイカーズムーブメントやFabといった文化は、内にある美意識に沿って作品作りを突き詰める人たちにとっては雑多な印象があり、結果としてエンジニアとデザイナーが分断するきらいがあったという。デジタルファブリケーションが持つ製造の民主化という突破力を損なわずに、自分たちの価値観にフィットした文化を作りたいと三田地氏は考えていた。新工芸というコンセプトはこうした思いにもつながり、新しい創作意欲へと昇華した。

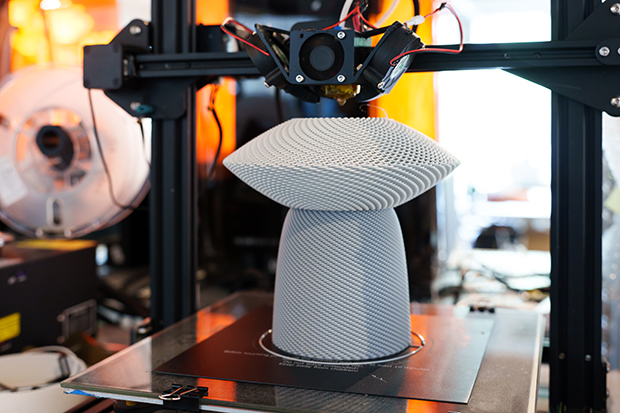

ツールをハックし続ける制作現場

tildeで使用する3Dプリンターは5〜10万円程度で購入できる市販の3Dプリンターがベースとなっている。独特の色彩を再現するフィラメントの合成に加え、フィラメントを溶かして吐出するエクストルーダーの改造や、通常よりも口径が太いノズルで安定的に吐出・冷却させる技術の開発など、あらゆる工程に独自のカスタマイズや改造が施されている。

三田地氏の大学の後輩だった小坂諒氏が2020年に新工芸舎に加わり、創作の幅は更に広がったという。小坂氏はtildeに特化したソフトウェアを独自に開発。自分たちの要求仕様に合わせたGコード※を生成できるようになり、さらに精巧かつ複雑な造形を再現できるようになった。

Gコード…3DプリンターのX・Y軸の動きを指示するデータ。FFF方式の3Dプリンターで造形する際、スライサーソフトが3Dデータを一層ごとのレイヤーに分け、レイヤーごとに3Dプリンターのノズルの動きを指示したコードに変換している。

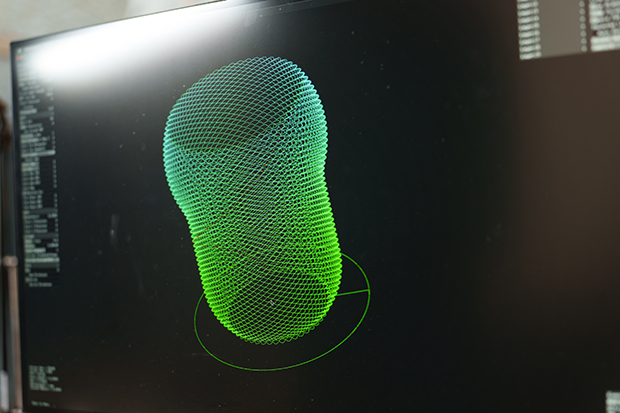

独自開発したソフトウェア上のデータ。射出する樹脂の層同士の接着力を担保しつつ、美しく立体的な編み目を作るために、樹脂一本一本の波長と振り幅を自動で計算している。

独自開発したソフトウェア上のデータ。射出する樹脂の層同士の接着力を担保しつつ、美しく立体的な編み目を作るために、樹脂一本一本の波長と振り幅を自動で計算している。

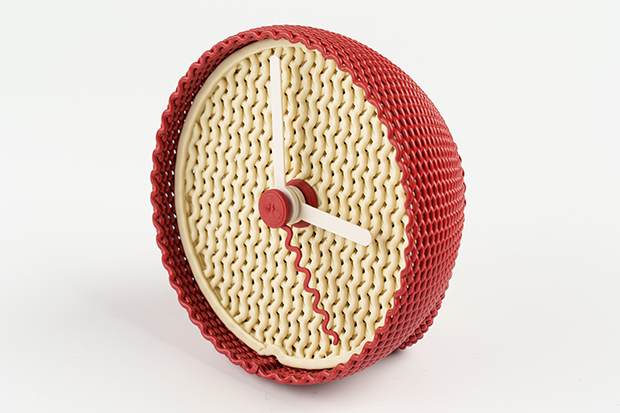

太いノズル径と編み重ねの技術を生かした卓上時計。シンプルなデザインでありながら、平坦ではない模様のユニークさが際立つ。

太いノズル径と編み重ねの技術を生かした卓上時計。シンプルなデザインでありながら、平坦ではない模様のユニークさが際立つ。

3Dプリンター本来の性能を大きく逸脱した使い方をしているため、失敗も多い。造形途中で失敗したフィラメントをペレット上に破砕して再利用する実験も進めているという。最終的なゴールは購入者から製品を回収し、破砕した後に再度造形する仕組みの確立だ。

破砕した3Dプリント製品に粉末状にした竹材や麦芽のカスを混ぜてウッドライクフィラメントにリサイクルするなど、材料を再利用する取組も進めている。

破砕した3Dプリント製品に粉末状にした竹材や麦芽のカスを混ぜてウッドライクフィラメントにリサイクルするなど、材料を再利用する取組も進めている。

「経年劣化した漆器を職人が塗り直すように樹脂製品も造形し直せば、買った時と同じものを再び手にできます。樹脂製品は大量生産・大量消費・大量廃棄の印象から悪者のように扱われていますから、そのイメージを変えるアプローチも新工芸には必要です」

大量生産品にはない表情の魅力

新工芸舎はこれまでに2度、京都で展示会を実施している。年代を問わず多くの来場者が訪れ、関西圏外から訪れた人が直に作品を見て購入を決めたケースもあったという。樹脂製でありながら既存の量産品にはない魅力に対する反応が多く寄せられた。それは三田地氏にとって大きな自信にもつながったようだ。

「FFF方式の不自由さを知っている3Dプリンターユーザーからの反応も嬉しいのですが、デジタルファブリケーションを全く知らない人が新鮮な驚きを示しているのを見られたことが面白かったですね。射出成形だとつるっとした表面だったり、決まったテクスチャーになったりしがちですが、それとは全く違う印象を受ける作品に対して、ポジティブな反応を得られたことは収穫になりました」

伝統の継承や自然物との融合——新工芸が次に目指すもの

こうした展示会での反響の中には、造り手が途絶えつつあるプロダクトのアーカイブ化と復刻を求める声もあった。

それが写真館とのコラボレーションによる湿板カメラの復刻プロジェクトだ。

自然物に人工物を乗せた「のせもの」シリーズの置き時計。接合面がジャストフィットするよう、3Dスキャナーと光造形方式の3Dプリンターを活用している。

自然物に人工物を乗せた「のせもの」シリーズの置き時計。接合面がジャストフィットするよう、3Dスキャナーと光造形方式の3Dプリンターを活用している。

新工芸舎ではtilde以外にも作品の幅を広げている。その一つが「のせもの」と題したシリーズだ。石などの不定形な自然物を3Dスキャンし、その表面にぴったりとフィットする形を3Dプリントすることによって、自然物に新しい機能を「のせる」という試みを表現している。

2022年3月には「のせもの」を体験できるワークショップも実施。企画した意図について三田地氏は、鑑賞ではなく制作過程を体験することが「のせもの」を理解する最適解だと語る。

「自然物である石を触りながら、そこにどんな機能を乗せたらいいかを考え、実際に造形したものを考える。そして、自らデータをスキャンし造形したものが石にピッタリはまった瞬間は体験した人にしかわからない気持ちよさがあります」

石と3Dプリント部分、それぞれのユニークな形状が際立つテープ台

石と3Dプリント部分、それぞれのユニークな形状が際立つテープ台

また、京都の写真館とのコラボレーションでは、170年前に一般的に使われていた湿板写真カメラをリニューアル。レンズや機構など大半のパーツを3Dプリンターで製造した。

「結婚など記念の日に撮影する写真に湿板カメラを使う写真館があり、保守部品の調達にインターネットオークションを使っていたそうなんですが、年々仕入れが難しくなってきたのでカメラを復刻できないか、という相談を受けたのがきっかけでした。枯れた技術を新しいデザインと設計、技術でリニューアルさせるというのはデジタルファブリケーションならではの強みだと思います」

湿板カメラを現代の技術でリニューアルさせた「New Moon 6×9」(写真提供:新工芸舎)

湿板カメラを現代の技術でリニューアルさせた「New Moon 6×9」(写真提供:新工芸舎)

当時のカメラはレンズ機構部分に蛇腹がある大型のものが主流だったが、手持ちサイズに小型化。特殊な技能や工具無しで組み立てできるようにしたことで、部品調達に苦労することなく湿板カメラを使えるようになった。

機械で痰を吸引する際、ホースから痰が垂れるのを防ぐ福祉器具「ストッピー」。もともと手作りで制作・販売されていたものを新工芸舎が協力の下でリデザインした。3Dプリンターのメリットである少量生産ニーズに合致したプロジェクトで、販売すると即完売になる人気商品となっている。

機械で痰を吸引する際、ホースから痰が垂れるのを防ぐ福祉器具「ストッピー」。もともと手作りで制作・販売されていたものを新工芸舎が協力の下でリデザインした。3Dプリンターのメリットである少量生産ニーズに合致したプロジェクトで、販売すると即完売になる人気商品となっている。

伝統工芸に対する新しい提案から、デジタルファブリケーションの特性を駆使したプロダクト開発まで活躍の幅を広げる新工芸舎。2022年5月には大阪の大手百貨店に期間限定出店するほか、6月にはイタリアで開催される世界最大規模の家具見本市「ミラノサローネ」にも出展を予定している。新工芸舎の活動は今後、さらに多くの人の目に触れるだろう。

三田地氏は学生時代、RepRap3Dプリンターを組み立てた際に「これさえあれば敷かれたレールや社会のシステム上ではなく、個人が創意工夫しながらアイデアを形にできる」と、強い衝撃を受けたという。それから10年近い月日がたち、新工芸という概念は同じ時代に生きる人たちに届き始めている。

新工芸舎の3人。(左から)朝倉真莉子氏、三田地氏、小坂諒氏

新工芸舎の3人。(左から)朝倉真莉子氏、三田地氏、小坂諒氏