プラネタリウムに赤青3D映像、バズった巨大恐竜——アナログ工作作家ヒゲキタさんとは

新型コロナウイルスによる最初の緊急事態宣言下の2020年6月、巨大な恐竜のかぶりものがのどかな農村を歩く動画がTwitterで話題になった。

金沢市に住むヒゲキタさんこと北村満さんが制作した外骨格恐竜「うちのシロ」は、全長4.5m、重さ12 kg、プラスチック段ボール(プラダン)で制作。装着して自宅周辺を散歩した様子を投稿した動画は瞬く間に拡散され、動画の再生回数は100万回を超えた。

外骨格恐竜「うちのシロ」

— ヒゲキタ (@higekita1) June 29, 2020

日曜日に初めて村の中を散歩してみましたが、村人は誰もいなかったので村の人はまだ気づいてないみたい。 pic.twitter.com/FQECnxWqhW

ヒゲキタさんは金沢市を拠点に工作教室の指導や手作りプラネタリウム・3D映像の上映を行っている工作作家だ。出張先は日本全国に及び、これまでに30近い都道府県に訪れている。そんなヒゲキタさんがなぜ恐竜を作ろうと思ったのか——話を伺うと「50年間ずっと変わらない」というヒゲキタさんのMaker人生と、彼を支える家族との笑顔のたえない暮らしがあった。

※本取材は緊急事態宣言期間外に実施しました。

ヒゲキタさん? 金沢の子どもはみんな知ってます

ヒゲキタさんによるドームシアター(上)と、内部でのプラネタリウム上映の様子(下)。北斗七星やカシオペア、はくちょう座、さそり座が映し出されている。(写真提供:ヒゲキタさん)

ヒゲキタさんによるドームシアター(上)と、内部でのプラネタリウム上映の様子(下)。北斗七星やカシオペア、はくちょう座、さそり座が映し出されている。(写真提供:ヒゲキタさん)

プラネタリウムと並ぶヒゲキタさんの代表作である3D映像上映会の様子。参加者は赤青の光源を使った影絵を鑑賞する。実は筆者も過去にMaker Faire Tokyoで体験したが、めちゃくちゃ盛り上がる。(写真提供:ヒゲキタさん)

プラネタリウムと並ぶヒゲキタさんの代表作である3D映像上映会の様子。参加者は赤青の光源を使った影絵を鑑賞する。実は筆者も過去にMaker Faire Tokyoで体験したが、めちゃくちゃ盛り上がる。(写真提供:ヒゲキタさん)

金沢市でMaker系展示イベント「NT金沢」をサポートする五味さんに、NT金沢の常連でもあるヒゲキタさんについて尋ねた。

「ヒゲキタさんがつくるプラネタリウムや3D映像は、地元のショッピングモールやイベント会場でもお馴染みの存在なので、金沢の子どもはみんな知ってると思いますよ。それぐらい地元ではよく知られた存在です」

「ヒゲキタさん」こと北村満さん。金沢市を拠点に活動している。

「ヒゲキタさん」こと北村満さん。金沢市を拠点に活動している。

ヒゲキタさんが自作のプラネタリウムを上映し始めたのは20年以上前。それから現在に至るまで日本各地に出張している。VRなどのデジタルを活用した作品展示や、ロボットやモビリティ関連の作品を個人で発表することも珍しくない昨今だが、シンプルでアナログなヒゲキタさんの作品は、テクノロジーが民主化された今もなお人々を興奮させる魅力を失わない。

ヒゲキタさんが自作のプラネタリウムを作り始めたのは大学生の頃。天文同好会に入ったのをきっかけに自作の望遠鏡やプラネタリウムを作るようになったという。

「自分で作っている人は当時もそれなりにいて、望遠鏡キットを買って作ったり、簡易なプラネタリウムを自作する本を立ち読みして、見よう見まねで小型のプラネタリウムを作ったりしていましたね」

アルミ製のキッチンボウルに星図を下書きし、星の等級に合わせたサイズでボウルに穴を開ける。1週間かけて700個分の星の穴を開け、ボウルの内側に豆電球を取り付けて電源を入れると部屋中に星が浮かび上がった。

「ただ、これが失敗作で全部左右反対に投影されてたんです。星図を裏返しにした状態で下書き/穴あけするべきところを、そのまま写しちゃった。でも、穴を開ければプラネタリウムを自分で作れちゃうんだなってわかってから作り直しました。サークルの仲間が高校の天文部から直径3mのドームを借りてきて、学園祭に出したりしてましたね。お客さんはあまり来なかったけど、作ったもので喜んでもらえたのは嬉しかった」(ヒゲキタさん)

この時の体験がヒゲキタさんの後の人生を決めることになる。大学卒業後にヒゲキタさんは印刷会社に就職。昼間は写植オペレーター※の仕事をこなし、夜や休日は地元の天文同好会に顔を出したり、大学時代から作っていたプラネタリウムを改良して、自室に投影したりしていた。

※写植とは「写真植字」の略。印刷用の文字を写真の手法で、印画紙やフィルムに焼付けてマスターとなる版を作成すること。

ヒゲキタさんこと北村さん一家。ヒゲキタさんのご自宅に伺って取材した。

ヒゲキタさんこと北村さん一家。ヒゲキタさんのご自宅に伺って取材した。

その頃に知り合ったヒゲキタさんの奥様である、伊希子さんも当時を笑顔で振り返る。

「結婚前からヒゲキタさん(伊希子さんも夫のことをヒゲキタさんと呼ぶ)の家に行くと、天井にプラネタリウム用のドームがあって、結婚してからも布でドームを作ってましたね(笑)。引っ越すと最初にドームを作るんです」(伊希子さん)

ひのきの棒と布による直径2.5m程度の多面体ドームに始まり、友人の家の庭に直径8mの合板製フラードーム(正12面体もしくは正20面体をベースにした球体に近い構造のドーム)を設置したこともあった。

ヒゲキタさんが制作した巨大なドーム。趣味で作る域を超えた大きさ。

ヒゲキタさんが制作した巨大なドーム。趣味で作る域を超えた大きさ。

創作はプラネタリウムやドームに留まらない。大人よりも背丈のある怪獣やカヌー、ダンボール製の蝶の羽根——周りにある紙やダンボール、ベニヤ板を使って、なんでも作った。ヒゲキタさんの娘であるなぎさんは古い記憶を思い出しても、何かを作っている父の様子しか浮かばないと笑う。

「小学校の時もクラスで地域のことを探索する授業があった時に、『なぎちゃんの家にでかい恐竜がいるらしいから行こうよ』ってクラスの子がやってきたりして」(なぎさん)

ペーパークラフトを作る際、ヒゲキタさんは図面を引かずに頭の中にあるイメージをもとに紙を切り貼りしながらラフな模型を作る。それを切り開いて展開図に起こして組みた立てて、おかしい部分を作り直すという作業を繰り返して展開図を完成させるという。3D系のソフトを使えばモデリングした後に展開図に変換することも簡単だが、ヒゲキタさんは今も昔もデジタル系のツールは苦手で、全ては手作業だという。

塩ビパイプのフレームにテント用シートを張って作ったという自作のカヌーに乗るヒゲキタさん。アクティブすぎる。

塩ビパイプのフレームにテント用シートを張って作ったという自作のカヌーに乗るヒゲキタさん。アクティブすぎる。

「なぎが生まれてからは僕の部屋がなくなったので、折り畳めるドームを作って、近所に出張して天文同好会の仲間に披露したりしてね」(ヒゲキタさん)

空気圧で膨らませて使うエアードームがアメリカにあると知ったヒゲキタさんは、友人から譲り受けた写真フィルムの袋を張り合わせて直径4mのドームを制作。せっかく作ったのなら、どこか学校か公民館を借りて上映会でもやってみようという話になった。

「いやだ! 帰る!」最初は大失敗だった上映会

ヒゲキタさんはなぎさんが通っていた保育園に機材を持ち込んで上映会を実施する。しかし、結果は惨憺たるものだったという。

「私自身が怖かったかは覚えてないけど、3歳未満の子は暗いところが怖くて泣いていましたね。『やだこわい! おうちかえる!』って(笑)」(なぎさん)

「年長さんあたりからようやく受け入れてくれるけど、小さい子は(プラネタリウムの星が)星と認識しないから何が写っているかわからないし、年少の子は一人でも泣くと連鎖して阿鼻叫喚。怖い子は外に出てもいいよと言うと、みんな出て行っちゃって(笑)」(ヒゲキタさん)

最初こそ想定外の結果だったが、ヒゲキタさんは地元の公民館や児童館などを借りて上映会を繰り返す。インターネットもない時代だったので、宣伝はプリントゴッコ(年賀状印刷に用いられた簡易的な印刷キット)による手刷りのチラシを配ったり、口コミに頼った。またプラネタリウムだけでなく、来場者が赤と青のフィルムが貼られたメガネをかけて鑑賞する3D映像もやっていた。口下手だったというヒゲキタさんだったが、落語家やお笑い芸人の話し方を参考に練習を重ねたという。

「値段もどうつけていいかわからなくて、昔の紙芝居屋さんを参考にして100円で上映会しつつ飴を配ってましたね」(ヒゲキタさん)

「なんとかなる」精神で、上映を専業に

その頃、会社員生活にも行き詰まりを感じていたヒゲキタさんは会社を退職。再就職活動もしていたが、会社員としての生活にやり甲斐を見出すことができないでいた。

ある日、ヒゲキタさんは自分が子供の頃に教材販売のセールスマンがプラネタリウムのキットのデモンストレーションをやっていたことを思い出す。

「あの当時のセールスマンがやっていたことに加えて、3D映像も上映すればオリジナリティを武器に細々とやっていけるんじゃないか——ダメだったら、また就活すればいい」

そんな気持ちで伊希子さんとも相談し、出張上映会を専業にすることを決めた。

「父がプラネタリウムをやっていくことを母に話したとき、私はまだ小さかったので記憶にはないんですけど、『私も働いてるし、月最低10万円ぐらい行けばなんとかなるんじゃない?』って言った母はすごいなぁと強く印象に残ってます」(なぎさん)

「なんとかなるのよ、それが」(伊希子さん)

「なんとかなる精神で育って、自分にも染み付いた感じはあります。最終的には大学院まで行かせてもらったし、何より二人とも楽しそうに生きているから、豊かに生きることを教わったと思います」(なぎさん)

初年度は金沢市周辺を巡回。入場者は約3500人、年間の売上は100万円と月10万円には至らなかったが、手応えはあった。依頼があれば愛車のワンボックスカーに機材を載せて、どこにでも駆けつけるという。昨年、Twitterで話題になったシロも分割して、この車に載せる(写真提供:ヒゲキタさん)

初年度は金沢市周辺を巡回。入場者は約3500人、年間の売上は100万円と月10万円には至らなかったが、手応えはあった。依頼があれば愛車のワンボックスカーに機材を載せて、どこにでも駆けつけるという。昨年、Twitterで話題になったシロも分割して、この車に載せる(写真提供:ヒゲキタさん)

なぎさんが言うように20年以上が経った今もヒゲキタさんは上映会を続けてきたのだった。それからのヒゲキタさんは創意工夫を重ね続ける。一番大きなアップデートは10年目にチャレンジしたプラネタリムの星を増やすこと。それまで五等星まで開けていた穴約2000個に加え、人間の目で見える限界の暗い星である六等星を4000個分開ける途方もない作業だった。

「それまで一番小さい星だった五等星は細工に使う0.2mmの細いドリルを使って穴を開けてたんですけど、シャープペンシルの芯より折れやすくて値段も高い。それより小さい星を空けるにはどうしたらいいものか考えた末にまち針を小さなドリルに取り付けて、手作業でひたすら開けました」(ヒゲキタさん)

40年使い続けているピンホール式プラネタリウム投影機。直径20cmのキッチンボウルを2つ合わせて制作したもの。間違って空けた穴はアルミ製のテープを張って隠し、ヒゲキタさんの活動を長年支えている。(写真提供:ヒゲキタさん)

40年使い続けているピンホール式プラネタリウム投影機。直径20cmのキッチンボウルを2つ合わせて制作したもの。間違って空けた穴はアルミ製のテープを張って隠し、ヒゲキタさんの活動を長年支えている。(写真提供:ヒゲキタさん)

交通費が出れば北海道から沖縄まで、車一つでどこにでも出張した。活動を継続していくうちに、日本各地のプラネタリウム関係者や工作系の編集者とも面識ができ、ヒゲキタさんの活動範囲はさらに広がった。多いときには年間70カ所に出張、夏休みは一週間休みなしでクーラーのないドームで日中実演とナレーションを一人でこなしたこともあった。

ヒゲキタさんの活動は変わらないが周囲の環境は変化していく。インターネットが普及し、自分のウェブサイトを開設すると、知らない人から問い合わせが来るようになった。SNSを通じて横のつながりが生まれ、今や日本のMakerカルチャーを牽引するイベントとなったMaker Faire Tokyoの前身となるMake Tokyo Meetingにも出展。その頃から「自分のプラネタリウムはエンターテイメント寄りで、子供よりも大人にウケる。サイエンス方面の先生方の反応もよく玄人ウケするようだから、大人向けのイベントでも確実にウケるだろう」という手応えがあったという。

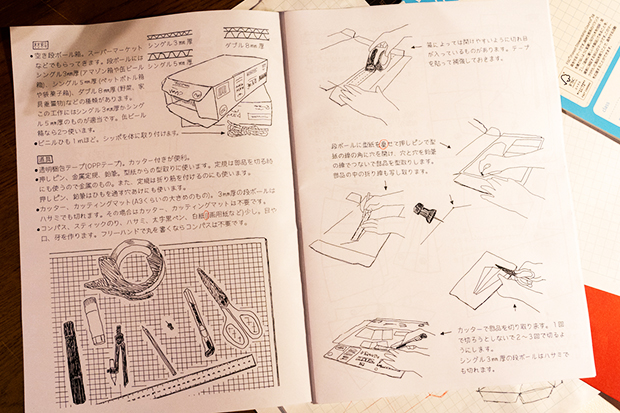

ヒゲキタさんによる恐竜模型の制作レクチャー本。デジタル機器はスマホしかないのでイラストや文字は写真やメモをディスプレイに出して手書きでトレースしたという。

ヒゲキタさんによる恐竜模型の制作レクチャー本。デジタル機器はスマホしかないのでイラストや文字は写真やメモをディスプレイに出して手書きでトレースしたという。

その後は米国や中国の深セン、成都、西安で開催されたMaker Faireにも出展。アナログな興奮と感動を突き詰めたヒゲキタさんのショーに言葉の壁はなかった。

「Maker Faire Bay Area(米カルフォルニア州サン・マテオ)には娘と二人で行きましたが、二人共英語がほとんど話せなくて、会場でハサミを借りたくてもうまく伝わらず、ハサミの絵を描いて借りたりしてましたね。ショー自体は事前に知り合いに台本を英訳してもらったけど、言葉は関係なくて、3D映像は言葉がなくてもウケる(笑)。一番、反応が良かったのは、スター・トレックのワープを再現したシーン。ワープって言っても、普通に宇宙船を投げるだけなんですけど、ベタなだけにウケるんです」(ヒゲキタさん)

「私はドームの外で順番待ちのお客さんの整列をしてたんですけど、ドームから離れたところでもお客さんの「おぉ!」って歓声が聞こえてくるぐらい盛り上がってました。いっぱいチップももらってましたね」(なぎさん)

「中国ではチップがQRコードの送金でびっくりしました(笑)。中国ではスタートレックは認知度が低いので、どうしようかなと考えた末に、自分自身が立ち上がって、お客さんをつかもうとするパフォーマンスをしてみたら、思いのほかウケたので、国内のショーでも取り入れたりしてますね」(ヒゲキタさん)

コロナ禍でも楽しく作ることを忘れずに

ラフスケッチから手書きで展開図を起こすヒゲキタさん。自宅のダイニングテーブルから、さまざまな作品が誕生した。

ラフスケッチから手書きで展開図を起こすヒゲキタさん。自宅のダイニングテーブルから、さまざまな作品が誕生した。

家族のサポートもありながら、出張上映を続けてきたヒゲキタさんだったが、2020年からの新型コロナウイルス蔓延による影響は避けられなかった。出張は中止になり、地元金沢にいることが多くなったヒゲキタさんは、自宅にあった材料で恐竜を作り始めた。

なぎさんが小学校の時に撮った家族写真。背景の怪獣は古紙で作ったゴジラこと「コシラ」。「10年おきぐらいに発作的に大きいものを作りたくなる」(ヒゲキタさん)

なぎさんが小学校の時に撮った家族写真。背景の怪獣は古紙で作ったゴジラこと「コシラ」。「10年おきぐらいに発作的に大きいものを作りたくなる」(ヒゲキタさん)

「もともと子供が生まれる前から自分よりも大きな恐竜を作っていたんだけど、5年ほど前に着て歩けるような大型の恐竜キットがアメリカにあることを知って、自分なりに作ってみたいと思いつつ手が出せないでいたんですね。最初の緊急事態宣言が出て、家にこもるようになった時に、パッと作り方が浮かんだんですね」

大型の模型ともなると紙製の段ボールではもろく、歩き回るには厳しい。そこでヒゲキタさんはプラネタリウムと3D映像ショーで使うドーム用に買っておいたプラスチック段ボール(プラダン)を使うことを思いついた。

「そこからはペーパークラフトを作るのと似た要領で、まず手作業で小さい模型を紙で作ってから展開図にして、寸法を測って実際のサイズに拡大します。それを脚、胴体、しっぽ、頭とパーツごとに作りました。パーツとパーツの接着は紙だったら糊やテープを使いますが、プラダンなので結束バンドを使っています」(ヒゲキタさん)

恐竜「シロ」の検討用模型。画用紙とセロテープを駆使して、おおよその形を決める。「この次の模型は部品ごとに作るそばから切って開いて拡大するので、手元には残りません」(ヒゲキタさん)

恐竜「シロ」の検討用模型。画用紙とセロテープを駆使して、おおよその形を決める。「この次の模型は部品ごとに作るそばから切って開いて拡大するので、手元には残りません」(ヒゲキタさん)

作品は一か月もかからず完成。伊希子さんが「白いから名前は『シロ』」と名付けた恐竜は誰かに見せることもなく自宅にしまっていたという。それから一か月ほど経ったころに、ヒゲキタさんがシロを作っていることを知っていた友人から、実際に装着しているところ見せてほしいと頼まれる。ヒゲキタさんがシロを装着して、自宅周辺を散歩している様子を友人が動画に撮ってくれた。その様子をヒゲキタさん自身のTwitterに公開すると、瞬く間に拡散した。

その後、シロは地元の展示イベントで披露されたり、ネット上で話題になっているのを見た広告代理店からオファーを受けて、地方のイベントにも出張する話が進んでいるという。

「時間があったら作りたいものって誰でもあると思いますが、実際にそういう時間が急にできても、なかなか手が動かない人が大半なんじゃないかと思います。でも、自分はこの時間をプラスに捉えて、作るなら今かなと思って作ってみた。そうしたら、いろんな反応があってよかったですね」(ヒゲキタさん)

ヒゲキタさんの自宅で出番を待つシロ。

ヒゲキタさんの自宅で出番を待つシロ。

どういう状況であっても作り続けるし、この先も変わらないと豪語するヒゲキタさん。その根底にはMakerとしての芯の強さと、家族との絆があるように感じた。

「やっていることは子供の頃から変わらない——ずっと、ハサミでチョキチョキ切って、何か作って。そうやっているうちに50年以上経った感じですね」(ヒゲキタさん)

あなたの街にヒゲキタさんがやってくるのも、そう遠くない先だろう。

取材にヒゲキタさんが制作していたリスの試作品。まずは手作業で小さな紙製の試作品を作り、そこから展開図を起こす。このリスの完成形がいつ、どこで見られるか楽しみだ。

取材にヒゲキタさんが制作していたリスの試作品。まずは手作業で小さな紙製の試作品を作り、そこから展開図を起こす。このリスの完成形がいつ、どこで見られるか楽しみだ。