「工芸品でも工業品でもない新しいモノ」適量・適材で新しいものづくりを目指すsecca

アーティストや職人による一点物の作品と、樹脂型や金型を使った量産品の中間に位置するものづくりに、デジタルファブリケーションが活用される場面が増えている。大量生産品をキャリアのスタートとしながらも、デジタルファブリケーションを取り入れた新しいものづくりに取り組む若い作り手が、さまざまなシーンで台頭しているのだ。伝統工芸の街である金沢市を拠点に活動する「secca」(雪花)も、そうしたムーブメントの一端を担うクリエイター集団だ。

工芸と工業の中間にある、まだ名前すらない新しいものづくりに挑む意図と可能性について、seccaの創設者である上町達也氏と柳井友一氏に伺った。

※本取材は緊急事態宣言の対象期間外に実施しました。

量産でも一点物でもないからこそのデジタルファブリケーション

seccaが手掛けた器の一例。京都の飲食店CAINOYAとのコラボレーションとして、seccaの器でCAINOYAの料理が自宅で楽しめるセットをクラウドファンディングで2020年に販売した。(写真撮影:高橋俊充、写真提供:secca)

seccaが手掛けた器の一例。京都の飲食店CAINOYAとのコラボレーションとして、seccaの器でCAINOYAの料理が自宅で楽しめるセットをクラウドファンディングで2020年に販売した。(写真撮影:高橋俊充、写真提供:secca)

secca(株式会社雪花)は金沢美術工芸大学製品デザイン専攻の卒業生である上町氏と柳井氏が中心となって2013年に設立した。大学卒業後、上町氏はカメラメーカー、柳井氏は音響機器メーカーにデザイナーとして就職したものの、2人とも大量生産・大量消費を生み出すものづくりの現場に疑問を感じたという。上町氏は当時を振り返り、時間をかけて丁寧に作ったものも1年で型落ちしてしまうものづくりに未来が感じられず、大量生産・大量消費しないものづくりを一つ一つ丁寧にやりたい気持ちが大きくなったと語る。

「量に縛られず、価値に振り切ったものづくりを志向するメーカーを目指して、金沢に戻りseccaを立ち上げました」(上町氏)

「半年から1年でモデルチェンジを繰り返すものづくりに悶々としていた時に、陶芸の展示を見る機会があったのが転機となりました。孫の代まで使われるものづくりをしている人の作品を見て、自分が求めていたのはこれだと思い、会社を退職しました。それから多治見市陶磁器意匠研究所に入って2年間勉強、その後金沢卯辰山工芸工房に3年間いて、seccaの立ち上げに合流しました」(柳井氏)

seccaの上町達也氏(左)と柳井友一氏(右)。上町氏は経営やコンセプトメイキングを中心に、柳井氏は器作りも含めたクリエイティブディレクションを担当する。

seccaの上町達也氏(左)と柳井友一氏(右)。上町氏は経営やコンセプトメイキングを中心に、柳井氏は器作りも含めたクリエイティブディレクションを担当する。

金沢で食を中心に、ものづくりで体験をデザインする可能性を模索していた上町氏と、陶芸を学んだ柳井氏は意気投合し、seccaを設立。2人は現代テクノロジーと伝統工芸を組み合わせた製品の着地点として器に着目する。伝統的な制作工程を重視する陶磁器や漆器などの制作に、3D CADやCNCなどのデジタルファブリケーションを取り込んだ。

写真中央の器は、杉の樹皮を混ぜた樹脂で作った試作品。杉の間伐材は主に建築現場の足場などに使用されるが、樹皮は使いみちがなく産業廃棄物として廃棄され、林業を圧迫していることを知り、材料として使えないか試しているという。樹皮が混ざることで成形時に独特の色合いや模様が浮き上がる点がユニーク。

写真中央の器は、杉の樹皮を混ぜた樹脂で作った試作品。杉の間伐材は主に建築現場の足場などに使用されるが、樹皮は使いみちがなく産業廃棄物として廃棄され、林業を圧迫していることを知り、材料として使えないか試しているという。樹皮が混ざることで成形時に独特の色合いや模様が浮き上がる点がユニーク。

その一例が飲食店に特化したオーダーメイドの食器開発だ。デザインから型制作、少量生産までを一気通貫で手掛け、レストランのコンセプトや雰囲気、提供される料理などに合う独自の食器を開発している。製造業における少量多品種生産に発想は近いが、製造するボリュームはさらに小さく、店舗ごとにニーズやコンセプトが大きく異なるので汎用性は低い。

「商売にならないから、よそでは絶対やらないでしょう。ただ、自分たちは大量生産にはない価値を作ることを優先したいので、そこは曲げたくないんです」と上町氏は笑いながら、試作中の食器を手に取る。

東京・護国寺にあるラーメン店「MENSHO」から依頼を受けてseccaが制作したラーメン鉢。器の中に段差があり、味を変化させるための調味料などを乗せるエリアがある。世界農業遺産にも認定される能登の棚田に着想を得たデザインは、斜面を必然的な形として活かしている。(写真提供:MENSHO)

東京・護国寺にあるラーメン店「MENSHO」から依頼を受けてseccaが制作したラーメン鉢。器の中に段差があり、味を変化させるための調味料などを乗せるエリアがある。世界農業遺産にも認定される能登の棚田に着想を得たデザインは、斜面を必然的な形として活かしている。(写真提供:MENSHO)

少量生産において最も課題となるのは時間とデザインにかかるイニシャルコストだ。特注品ともなれば1点あたりの開発時間も長いうえに、対応できる工房も少なく依頼できる選択肢が少ない。器のデザインにも新規性や独自性がないと、調理師独自の表現を反映した料理を既視感のある器が足を引っ張ってしまう。そこでseccaは2つの方法で飲食店からの依頼に応えている。1つ目は型に依存しない3Dプリンターを活用した器制作だ。ナイロン性樹脂や、チタンなどを原料として、器の形を高精細に3Dプリントする。 その後、漆などで食器として使える仕上げを施し、1点からでも作れる仕組を工房内で確立している。

レストラン「CAINOYA京都」のカウンターで顧客を迎える脚付き折敷。脚の部分は3Dプリンターで制作し、赤漆を塗って仕上げている。 (写真撮影:Keiko Komaki、写真提供:secca)

レストラン「CAINOYA京都」のカウンターで顧客を迎える脚付き折敷。脚の部分は3Dプリンターで制作し、赤漆を塗って仕上げている。 (写真撮影:Keiko Komaki、写真提供:secca)

2つ目はマスターを手で彫り、石膏で周りを固めて型を作るという従来のプロセスではなく、型そのものをCNC工作機械で切削して製造する、製造業の金型製造に似たプロセスで型を製造している。これによって、型の製造の時間の大幅な短縮ができる。また、量産メーカーと比べて1つから製造に対応しているため無駄な在庫を保有する必要もない。意匠をデジタルデータで保管できることから、seccaでは技術伝承にもつながればと考えている。

「陶磁器以外にも木工、金属、漆やガラスなど工芸の異素材の組み合わせで、他者には真似できない器を製造できるのも、さまざまな素材を扱えるメンバーがいる組織だからこそだと思います。今後はセラミック3Dプリンターの導入などでコスト面にもイノベーションを起こす予定です」(上町氏)

金沢駅前にあるseccaのオフィスの様子。木工や陶器の試作・製造ができ、さながらメイカースペースのようだ。

金沢駅前にあるseccaのオフィスの様子。木工や陶器の試作・製造ができ、さながらメイカースペースのようだ。

「量産していろんなところにseccaの器があると認識されるよりも、最初に『あのレストランの器だ』と認識されて、よく調べてみたら『この店も、あの店の器もseccaが作ってるんだね』って気付いてもらえる状況が理想です」(上町氏)

「新しい器や自分たちの店にしかない器があることで、お店の雰囲気も変わるし、料理を届けるお店側の人たちのモチベーションやマインドもより良くなって、自信を持ってサービスを提供できる。結果的に来た人の満足度も高まります。そういった器が提供できるよう、お店の方と綿密にコミュニケーションを重ねながら、ここにしかない器を丁寧に作っていきたいですね」(柳井氏)

偏見にまみれたプラスチックに新しい価値を吹き込む

seccaがデザインしたARASのプレート皿。輪郭は丸めた粘土を押し付けたときにできた自然な丸みをデータ化したもの。見た目だけでなく、縁を立ち上げることで、ドレッシングがこぼれないようにしたり、表面に微細な凹凸を付けることで料理が皿に付きにくいようにしたりするなど、食事を楽しめるよう工夫している。

seccaがデザインしたARASのプレート皿。輪郭は丸めた粘土を押し付けたときにできた自然な丸みをデータ化したもの。見た目だけでなく、縁を立ち上げることで、ドレッシングがこぼれないようにしたり、表面に微細な凹凸を付けることで料理が皿に付きにくいようにしたりするなど、食事を楽しめるよう工夫している。

こうした特注品の世界で実力を付けたseccaが、そのノウハウを量産品に応用したプロジェクトがある。石川県加賀市にある食器・雑貨メーカー石川樹脂工業と取り組む食器ブランド「ARAS(エイラス)」だ。seccaは企画・デザインを担当。樹脂製の食器にありがちな安っぽさや画一的なデザインとは対極にある食器を作り上げた。波状の凹凸を皿表面に施すことで、焼きたてのパンを置いても蒸れず、料理のソースが皿全体に流れていかないといった料理を楽しむための工夫をしている。こうした有機的なデザインはデジタルとアナログの合わせ技で成り立っているという。

材料として使われているのはTritan(トライタン)。米イーストマンケミカルが開発した最先端のコポリエステル樹脂素材で、ガラスのように透明かつ軽量でありながら耐衝撃性に優れる。また環境ホルモン問題で取り沙汰されている化学物質BPAを含んでいないことから、100%リサイクル可能な素材として近年注目を集めている。

2021年夏から販売している半透明の皿。ガラス製の皿よりも軽く丈夫でありながら、プラスチック特有のチープなイメージを払拭するデザイン。(写真出典:石川樹脂工業のプレスリリースより)

2021年夏から販売している半透明の皿。ガラス製の皿よりも軽く丈夫でありながら、プラスチック特有のチープなイメージを払拭するデザイン。(写真出典:石川樹脂工業のプレスリリースより)

マイクロプラスチックなどの海洋ゴミの問題で、プラスチックを排除する流れが進む中、リサイクル可能なトライタンを使った自社製品を開発したいという石川樹脂工業からの相談を受けたのはなぜか。上町氏はプラスチックにとどまらない資源問題を挙げる。

「僕たちが普段使っている陶磁器は、どれだけ時代が進んだとしても無くならないものだと思いますが、大量生産が進んだ結果、原料の粘土質を掘削しきって枯渇している地域も出始めています。陶磁器こそが器としてはベストだと認識されているものの、家庭で扱うには重く割れやすいというデメリットもある——利用シーンによっては不適切な素材である可能性もあると思いました」(上町氏)

末長く愛されるものには陶磁器を使いながら、日常で使うものには耐久性に優れたプラスチックが優れている。それもリサイクル可能な素材であれば、この時代に使う手はないとseccaは考えた。一方でトライタンだからこそできる形状やデザインを追求することで、単に陶磁器や金属の代替ではない、独自の可能性を開拓することも忘れなかった。

ARASのカレースプーン。口の当たる縁部分は厚さ0.5mmと極限まで薄くした。金属で同じ形を再現すると口を傷つけるが、トライタンであれば安全性にも問題なく、金属特有の香りや味がしないため、スパイスの香りを楽しめるという。(写真出典:石川樹脂工業のプレスリリースより)

ARASのカレースプーン。口の当たる縁部分は厚さ0.5mmと極限まで薄くした。金属で同じ形を再現すると口を傷つけるが、トライタンであれば安全性にも問題なく、金属特有の香りや味がしないため、スパイスの香りを楽しめるという。(写真出典:石川樹脂工業のプレスリリースより)

「トライタンの割れにくさを生かして、口に当たる部分を極限まで薄くしています。この薄さは陶器では再現できないし、金属でやると口が切れてしまう。当初は割れにくく軽いということで、家庭で日常的に使うことを目的に開発しましたが、材料の持つ特性から飲食店などプロの方からの反響も届いています。トライタンのスプーンであれば熱いものを口に運んでも、熱が伝わりにくいので舌をやけどしない利点もあるんです」(柳井氏)

単純に原材料を変えるだけではなく、機能性や特性を生かしたものづくりにチャレンジすることをseccaでは重視しているという。

量産の否定から、量産を再定義する

大量生産の現場から距離を置き、新たなものづくりにいそしんできたseccaにとって、再び量産品に関わることに違和感はないのだろうか。

新しい素材の活用や、あえて揺らぎを生み出す製造方法など、製品の個性を引き出す検証を繰り返すことで、既存の量産品のイメージを変えたいと2人は語る。

「量産品では、まずやらないような実験を日々繰り返しています。樹脂の射出成形をする際も一つ一つ微妙に条件を変えて一つ一つに表情の違いを作ったり、円形の皿を作る際も正円ではなく、すこしゆがんだ円にしたりして今までの工業製品には無かった個性を持たせるためのトライアルをひたすら積み重ねています」(柳井氏)

「複数枚、食器が食卓に並んだときの景色が無機質にならないような工夫を常に考えています。樹脂の表情を消すために、漆に似せたウレタンを塗布したプラスチック製の漆器が一般的に出回っていますが、自分たちはリサイクルを視野に入れて、単一素材で作ったり、そもそも樹脂素材が持っている独自の表情を引き出したりすることで、樹脂素材を使っていることを隠さずに、その魅力を露出させて成立するデザインに挑戦しています。金型の温度と流し込む樹脂の温度や射出条件のバランスが悪いと、ジェッティングと呼ばれる不規則なしま模様が入ります。それをあえて出してほしいんだと工場にお願いすると、びっくりされますよね。今まで不良と見なされてきたものですから」(上町氏)

樹脂のしま模様は、通常であれば不良品として破棄されるものだった。それをあえて見せることで、一つ一つの箸に表情の違いが生まれる。

樹脂のしま模様は、通常であれば不良品として破棄されるものだった。それをあえて見せることで、一つ一つの箸に表情の違いが生まれる。

美しくないとされてきたことに価値を見出し、当たり前だと思われてきたことに疑問を持つ。単純に新しいツールや技術を取り込むだけでなく、今あるものを見直し、新たな問いを見つけ、価値を再構築するseccaのアプローチは非常にイノベーティブだ。

工業品でも工芸品でもない、名前のないものづくり

seccaが目指す適量・適材のものづくりの実現には課題も多い。

「量産品は数にコミットする世界ですが、単純にシステマチックに数をこなしただけでは、既存のブランドと同じように数量勝負の世界に埋もれていってしまう。そうならないようにしながら、自分たちが手掛けたプロダクトをどのように届けていくかは手探りの状況です。一つ言えるのは、丁寧に使う人たちとコミュニケーションをとること」(上町氏)

その一つの取り組みとして、非公開のユーザーミーティングをこまめに開催し、自分たちの製品がどのように使われているのかを直接ヒアリングする一方で、自分たちが製品に込めた思いも直接届ける場を設けている。

「届く範囲は狭いかもしれないけど、昨日よりも大事に使ってもらえるきっかけにはなると思います。そういったことを積み重ねて、ユーザーが自分ごとのように口コミで製品を紹介してくれたら、広告を見て買うよりも価値のあるコミュニケーションが企業とユーザーの間で成立するんじゃないかと思います」(柳井氏)

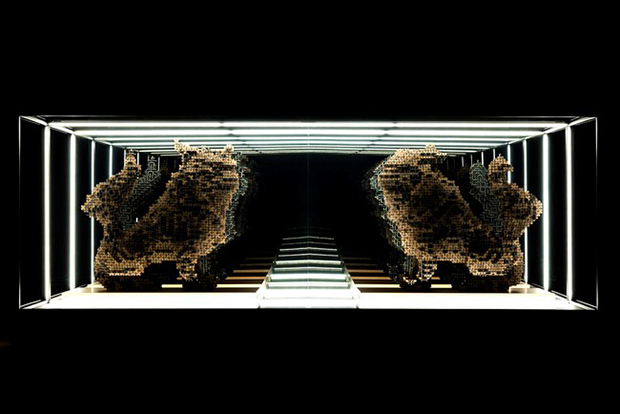

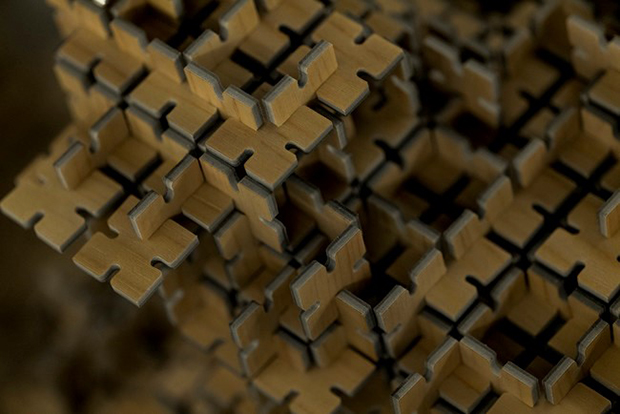

明治神宮鎮座100年を祝して開催される神宮の杜芸術祝祭「気韻生動」に合わせて制作したアート作品「A↔︎UN」。狛犬をモチーフにした立体物を、1万5000個のフェイクウッド製のパーツを組み合わせて制作。フェイクウッドのパーツによる狛犬は、ドット絵のようでもあり、デジタルとアナログ、リアルとフェイクの4象限を現したような作品だ。(写真撮影:高橋俊充 写真出典:seccaのプレスリリースより)

明治神宮鎮座100年を祝して開催される神宮の杜芸術祝祭「気韻生動」に合わせて制作したアート作品「A↔︎UN」。狛犬をモチーフにした立体物を、1万5000個のフェイクウッド製のパーツを組み合わせて制作。フェイクウッドのパーツによる狛犬は、ドット絵のようでもあり、デジタルとアナログ、リアルとフェイクの4象限を現したような作品だ。(写真撮影:高橋俊充 写真出典:seccaのプレスリリースより)

未知の領域を開拓していくにはチームの力が必要不可欠だと2人は語る。個性と個性がぶつかるのではなく、相互に高め合う作品作りを製品でも表現したいと力説する。

「アートや工芸の世界では個人の名前が世に出ることが重要だとされていましたが、今後は個人だけでなくチームの存在もアピールする時代になると思います。それこそ、チームラボさんやライゾマティクスさんのようにチームによる作品が世の中に受け入れられつつありますよね。僕たちもseccaというチームで作っていることに価値を感じているので、ものづくりの世界でもチームの作品が評価される世界を作っていきたいと思います」(上町氏)