一畳半からの製造販売——フィラメント職人Nature3Dの生存戦略

オープンソースの文化に後押しされ、3Dプリンターを自作する人は少なくない。他方、近年では熱溶融積層方式(FFF)で造形する際の素材となる「フィラメント」を、個人で製造販売する人々も現れ始めている。

Nature3Dという屋号で活動する伊藤精元(いとう きよもと)氏は、企業に勤めながら個人でフィラメントの製造販売に取り組むひとりMaker。同氏が製造、販売するフィラメントは高い耐熱性や導電性など特殊な機能を持ち、一般ユーザーのみならず企業や大学からも引き合いがあるという。製造に至った経緯や販売後の反響を伺うと、製品単体では完結しない、”素材”を売るための生存戦略が浮かび上がってきた。

(本文中の画像で特に注記がないものは、伊藤氏からの提供もしくはNature3DのWebページより引用したものです)

3Dプリンターが使えないので、フィラメントから作ってみた

伊藤氏がフィラメントの製造を始めたのは2016年。3Dプリンターの低価格化が進み、一般のユーザーも手に入れやすくなった頃だ(以下、カギカッコ内は伊藤氏による発言)。

「勤めている会社の部署再編をきっかけに、自分でも何かを始めようと思い、個人で3Dプリンターを購入しました。当時はマシンの完成度が低かったせいか、ABSは反ってしまうし、PLAは途中でかすれがでてしまって印刷がうまくいかない。普通はそこで造形のスキルを上げたりプリンターを改造したりすると思うのですが、私は市販のフィラメントに限界があるように感じました」

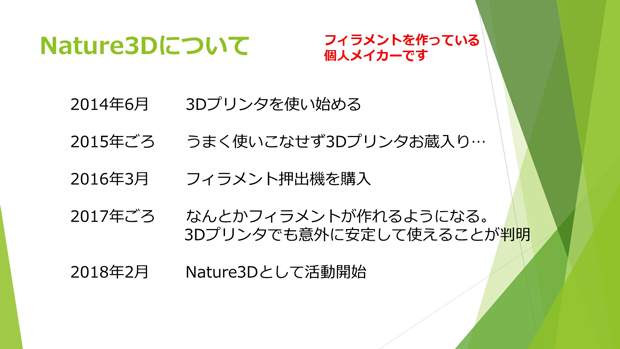

Nature3Dの活動略歴(伊藤氏のプレゼン資料より)。

Nature3Dの活動略歴(伊藤氏のプレゼン資料より)。

「プリンターがうまく使えずお蔵入りになってしばらく経ち、ネットの記事でフィラメント自作装置のことを知りました。リサイクルができるという文脈で紹介されていましたが、私には『これで新しい素材も作れるのではないか?』と思えて。価格も499ドルのキット品だったので、一度やってみようと思い、海外のサイトから購入しました」

filabot社のWebサイト(2022年5月撮影)。https://www.filabot.com/

filabot社のWebサイト(2022年5月撮影)。https://www.filabot.com/

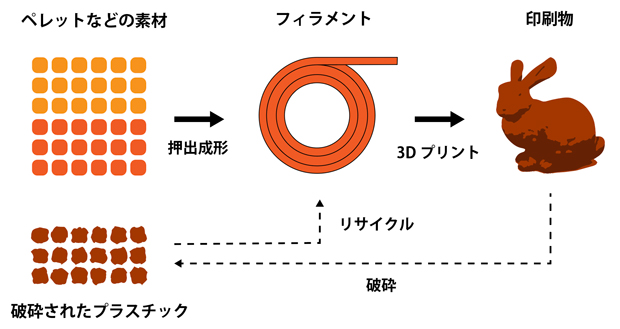

フィラメント製作の大まかな流れ(図は筆者作成)

フィラメント製作の大まかな流れ(図は筆者作成)

熱溶融積層方式(FFF)の3Dプリンターで製作した造形物は、利用後に破砕して再びフィラメント化すれば、原理的にはリサイクルが可能だ。しかし、実際には造形前後での物性変化や、破砕、再フィラメント化の際の品質管理など、クリアしなければならない課題も多い。

他方、単なるリサイクルマシンではなく、素材を混ぜ合わせるための装置と捉えれば、機材の価値も変わってくる。フィラメント化の過程で原料を混ぜ合わせることで、新たな特性を持つ素材を作ることができるのだ。新素材を作るマシンとして機材を取り寄せた伊藤氏は、Nature3Dとしてのフィラメント製作を、自宅の部屋の一角、一畳半ほどのスペースでスタートさせた。

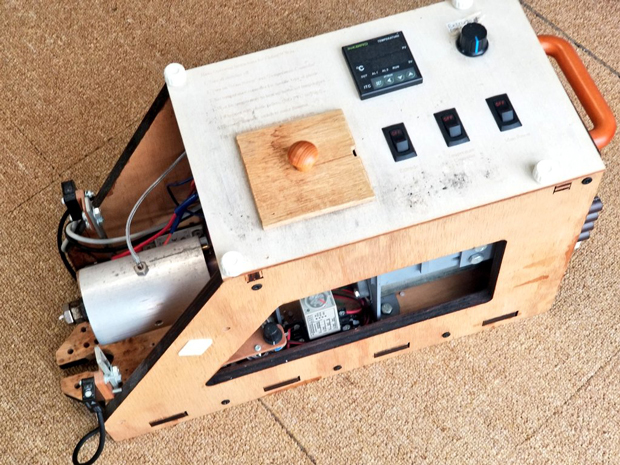

市販のキットを改造したフィラメント押出機。

市販のキットを改造したフィラメント押出機。

伊藤氏の自宅におけるフィラメント製造風景。

伊藤氏の自宅におけるフィラメント製造風景。

「装置と一緒に売られていた樹脂のペレット(米粒サイズの固形素材)を使い、フィラメントを作る実験を始めました。ある程度難しいとは思っていましたが、想像以上で全然うまくいかない。ただ溶かして押し出せば良いのではなく、ちょうど良いタイミングで冷えて固まるように、温度や速度、ノズル径のサイズ調整などが必要でした。フィラメントの巻き取りも、最初は手で巻いていましたが、途中からは自分で専用の巻取機を製作し、1年くらいかけてようやく安定して生産できるようになりました」

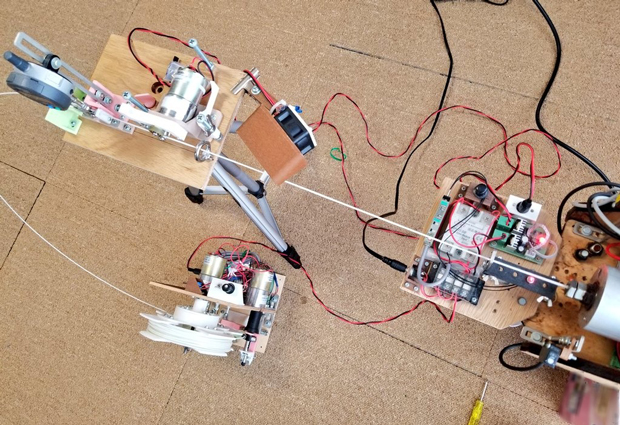

押し出されたフィラメントと、自作のフィラメント巻取機。

押し出されたフィラメントと、自作のフィラメント巻取機。

原料の最小ロットは25kg。お裾分け的ショップ開設

およそ1年をかけ、フィラメントを安定して生産できる環境が完成。自分で作ったフィラメントを使うという、当初の目的が達成された後、販売に至った理由を伺うと、意外な答えが返ってきた。

「単純に言うと、自分だけでは使いきれなかったからです(笑)。原料となる樹脂ペレットは海外からも買えますが、輸送費もかかり値段が高くなります。私の場合はなんとか話を取り付けて、国内の会社さんからペレットを買えるようになりましたが、それでも最小の購入単位が25kgになってしまって。『余ってしまう分を他の方に使ってもらえれば』くらいの気持ちで販売を始めました」

Nature3DのWebストア。現在はフィラメント以外にペレットの小売もしている(2022年5月撮影)。https://nature3d.thebase.in/

Nature3DのWebストア。現在はフィラメント以外にペレットの小売もしている(2022年5月撮影)。https://nature3d.thebase.in/

「販売については、積極的に情報発信をしていたわけではなく、粛々と作ったものをサイトに載せていました。最初は興味本位で購入される個人のお客様が多かったのですが、少しずつ客層が変わり、今では6~7割程が企業や大学関係の方々です。組織として原料を買う場合でも、検討段階では25kgという単位は大きいようで、今では気軽に試してみたい方に向けて樹脂ペレット自体の小売もしています」

1年ほどの実験期間中、おがくずを混ぜたフィラメントの製造にも取り組んでいた。

1年ほどの実験期間中、おがくずを混ぜたフィラメントの製造にも取り組んでいた。

原料調達の都合から、お裾分けのような感覚で始めたショップ。そこで販売するフィラメントのラインアップも、一定の制約の上で考えていくことになる。

「原料の単位が大きいのであまり気軽には試作できず、購入前の段階で理論的に成り立つかどうか見通しを立てる必要があります。収縮率、流動性、溶融温度、曲げ弾性率などを事前に確認して、見込みがあるものに絞ってトライしていきました。また、利用者のニーズを考えると、何かしらの特別な切り口がないと、検索にも引っかからず買ってもらえないだろうとも感じていました」

大手と同じエリアで戦わない。針穴に糸を通すような商品開発

Nature3Dで取り扱うフィラメントは、どれも特殊な機能を持つ。単純に使いやすいとか価格が安いといったものはなく、少しニッチなニーズを満たすようなものが多い。

LFG30の活用例。ネジ止めしても積層割れしにくく(写真左)、鋳造用のモールドとしても利用可能(写真右)。

LFG30の活用例。ネジ止めしても積層割れしにくく(写真左)、鋳造用のモールドとしても利用可能(写真右)。

LFG30はPLAの弱点である耐熱性と強度を改善した、ガラス繊維強化PLAフィラメント。ガラス繊維によって印刷時の反りが減るほか、研磨や塗装などの後加工にも適している。アニール処理(造形品に熱を加えてPLAを結晶質に変化させる方法)をすることで、耐熱温度が160℃まで向上するため、融点の低い金属を注ぐ鋳造型などにも活用できる。なお、写真右の活用例は、伊藤氏自身がトライしたものだ。

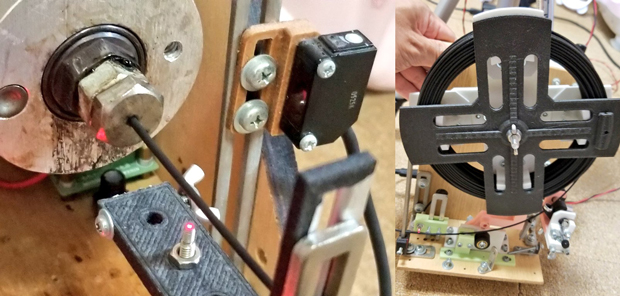

導電性フィラメントEV30Sと活用例。

導電性フィラメントEV30Sと活用例。

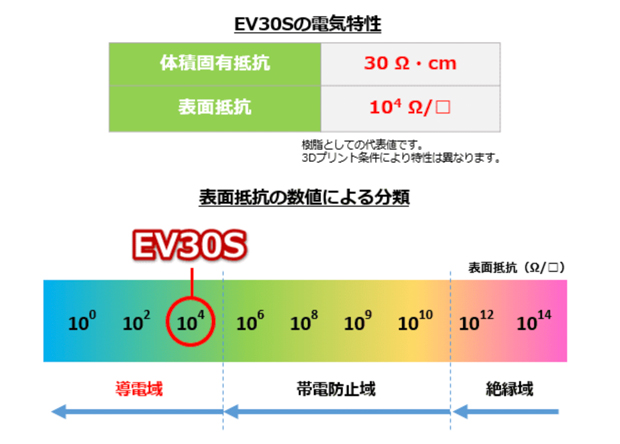

EV30Sは樹脂に導電性カーボンが練り込まれたフィラメント。造形物のインフィルや大きさで抵抗値を調整すれば、静電容量センサーや電極として利用できる。メインの樹脂に非吸水性のポリスチレンを使用しているため、同等の素材に比べて吸湿しづらく、保管状態や造形条件に抵抗値が左右されにくい。

他にも、サクサク削れて接着できるPLA(LFY3M)や、完全生分解性を持つ木質フィラメント(W305)など、特色ある素材が並ぶ。こうしたラインアップの背景にあるのは、「普通のものは作らない」という伊藤氏の戦略だ。

「一般的なフィラメントであれば、Amazonや他のショップで買った方が安いし、品質も安定しているはずです。本格的に販売を始めるにあたって、他では買えないものを作ろうと考え、今のようなラインアップになりました。こうした機能性フィラメントにもニーズはあると思うのですが、大手のメーカーさんが作るには需要量が少なくて、おそらくビジネスとして成り立たない。そういった『作れるけど商売になりづらいもの』を探して、原料を見比べながら目星を付けていきました」

他メーカーとの差別化を図りながら、小規模だからこそ製造販売できるフィラメントを開発していく。既に世に出ているものや、コストが高過ぎるものなども除かれるため、製品の候補は材料選択の時点でかなり絞られるという。「その少ない選択肢の中から、新しい切り口になり得るものを作らなければならない。新製品開発は針に糸を通すようなもので、かなり苦労します」

安心して買ってもらうため、丁寧な情報発信で信頼を得る

Nature3Dの商品ページを見ると、情報の充実ぶりに驚かされる。長さや重量といった基本スペックに加え、プリント時の推奨条件、さらには他素材との比較データなども明快な図表と共に紹介されている。Amazonに並ぶ複数のメーカーや製品を見比べても違いがよく分からず、コメント欄の評判から判断せざるを得ない……。そんな経験をした身からすると、日本語で書かれた丁寧かつ分かりやすい説明は、とびきりの安心感を与えてくれる。

導電性フィラメントEV30Sの性能図解。

導電性フィラメントEV30Sの性能図解。

Nature3D( @nature3d_ )様の導電性フィラメント造形レポート -その2

— せんこー (@senkou_777) July 11, 2020

第二弾、ひずみゲージ(もどき)を作ってみました。

これを作ってて新しくわかったことも色々とあるので、スレッドに書いていきます。 pic.twitter.com/RHPuk3yxZz

ユーザーによる活用事例。

ユーザーによる製作事例も多数掲載されており、購入後の活用イメージも湧きやすい。モニター利用者を積極的に募集しているのは、情報発信によるコミュニケーションを重視しているからだ。

「私が作るフィラメントは特殊で、決して扱いやすいものではありません。今でこそ多少は良い評判が付いてきましたが、最初は『これは本当に大丈夫なの?』と思われていたでしょう。ある程度は事細かに説明して、イメージが湧くように情報を出していかないと、ただ単に使いづらいものとして認識されてしまうかもしれません。自分の感覚とユーザーさんの感覚にズレがないかは、常に気にしています」

サイト内に掲載されたコラム、解説記事は50を超える。

サイト内に掲載されたコラム、解説記事は50を超える。

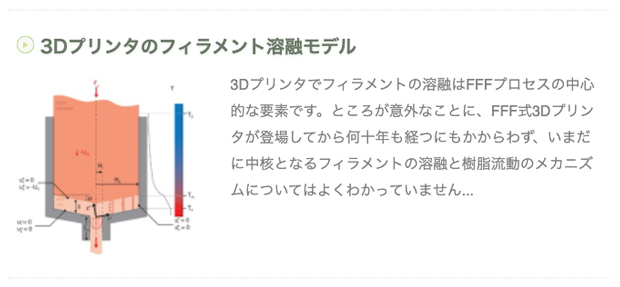

また、Nature3Dのサイトやnoteアカウントには、3Dプリントに関する知識や論文の要約が掲載されている。日本語では気軽にアクセスしづらい海外の情報も集約されており、学術レベルで役に立つクオリティだ。

「自分でフィラメントを作るにあたって、必要な情報が見つからなかったので備忘録的にまとめていました。自分だけで留めておく理由もないし、こうした情報を求めている人もいるのではないかと思い公開しています。

フィラメントはあくまで素材なので、いくら格好良い写真を撮っても、あまりセールスポイントになりません(笑)。もちろん見栄えも気にしていますが、こうして素材の特性や現象の背景をしっかり説明することで、ユーザーの不安を少しでも取り除くことが重要だと考えています」

活動を継続していくために。育まれた「信頼の循環」

商品の幅広さや情報発信の丁寧さからは想像がつかないかもしれないが、Nature3Dとしての活動は全て副業として行われている。

「企業としてコンタクトをいただくこともありますが、完全に自宅の一室で取り組んでいます。工房や実験室のような環境ではなく、作業机なども特にありません。たまに外部で機材を借りることはありますが、基本的には毎回棚からフィラメント押出機や巻取機を持ち出して使っていて。素材の切り替えには結構時間がかかり、使う素材の量も多いので、一定の量を作ったら小分けにして、注文に応じて発送というスタイルで続けています」

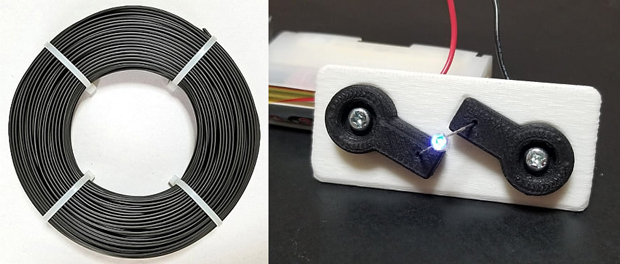

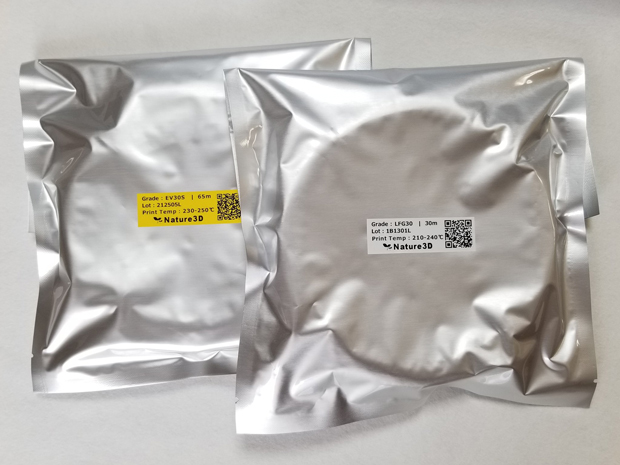

フィラメントはスプールに巻かず、湿気を通さないアルミに梱包することで、長期間の保管と低コスト化を実現。

フィラメントはスプールに巻かず、湿気を通さないアルミに梱包することで、長期間の保管と低コスト化を実現。

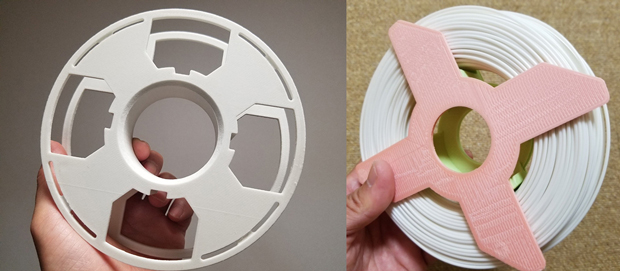

スプールが必要な人には3Dプリント可能な3Dデータを公開している。

スプールが必要な人には3Dプリント可能な3Dデータを公開している。

最後に、個人でこうした活動を続けていくにあたって気を付けていることや、今後の展望について伺った。

「あくまで個人での製造販売なので、自分のキャパシティを超えるような無理はせず、できる範囲で活動するようにしています。業務が拡大して無理がたたり、退場を余儀なくされた事例も見てきたので、この辺りは特に気を付けています。

個人でものを売るときには、買ってほしいという思いが先行して、安い値段を付けがちですが、やっていることの対価は認められるべきだと思うし、認めてもらえるような製品を作っていくべきだと思います。私も『他で買えるものは作っていない』という差別化の意味も込めて、一般的なフィラメントとは違う価格を意図的に付けています」

Nature3DのTwitterアカウントでは、活動の様子や3Dプリントに関する情報が毎日のように投稿されている。

Nature3DのTwitterアカウントでは、活動の様子や3Dプリントに関する情報が毎日のように投稿されている。

「個人のものづくりが盛んになってきている一方で、なかなか発信の場所がないような気もしていました。もちろんTwitterなどのSNSはありますが、いくら良いものを作っていても、フォロワー数が多くないと周知されません。やはり、ものづくりには専用のハコがいるのではないかと思い、『3Dクラウドボイス』というサイトも運営しています。

自分の経験を振り返ると、フィラメント製造の備忘録的に始めた情報発信が、次第にユーザーからの信頼を得ることにつながっていきました。これからも、情報発信を通じて信頼してくださった方に商品を購入していただき、さらにその対価としてまた情報を提供していく……といった循環の中で運営していければと思っています。まだ事業性については分からない部分もありますが、この循環の輪を少しずつ大きくしていきたいです」

自身で使うために購入し、お裾分けのように始めたフィラメントの製造販売。大手とは異なるニッチな需要を満たすため、丁寧に情報発信を続けた結果、顧客やコミュニティの拡大にもつながっていった。そこには、「個人が製作して販売する素材」というプロダクトならではの特徴が反映された、数値には現れない信頼の循環が育まれている。