スマートロック「セサミ」で50万ユーザー、CANDY HOUSE JAPANが開く次の扉

スマートフォンなどを介して鍵を開閉するスマートロック。民泊での導入など2015年ごろから日本でも一般消費者に認知され、コロナ禍による省人化やIoT製品の普及によりオフィスや店舗だけでなく、集合住宅や個人宅にも浸透しはじめている。

日本国内のスマートロック市場において、ユニークな戦略で50万ユーザーまで成長しているスタートアップがCANDY HOUSE JAPANだ。同社の個人向けスマートロック「SESAME(セサミ)」は個人でも購入しやすい価格が特徴。新しいモデルを出すたびに新機能を搭載する一方で、一貫して低価格化を推し進めている。2023年4月に発表した「セサミ5」は4378円(税込)と、一代前のモデル(セサミ4、直販価格で税込5478円)と比較して1100円も価格を下げた。個人でも購入しやすい価格帯でありながら、ユーザーサポートにも力を入れる同社の業績は着実に成長。累計ユーザー数は50万人まで増加している。

創業者の古哲明(Jerming Gu/ジャーミン・グー)氏に創業から現在までの経緯や、ハードウェアスタートアップとして成長するための秘訣を取材した。(写真撮影:宮本七生)

「自由でありたい」が原動力

2023年4月に発表したセサミ5シリーズ。スマートフォンによる解錠に加え、指紋や暗証番号、交通系ICカードでも解錠できる。

2023年4月に発表したセサミ5シリーズ。スマートフォンによる解錠に加え、指紋や暗証番号、交通系ICカードでも解錠できる。

古氏は1988年生まれの台湾人。化学製品工場を営む父親を見て育ち、自分も将来は誰かに雇われるのではなく、自分で会社を経営したいと漠然と考えていたという。学生時代は勉強に勤しみ、国立台湾大学で機械工学と物理を専攻する。卒業後に大阪で1年間日本語を学び、2013年に米国スタンフォード大学大学院の機械工学課程に入学した。

留学を決めたのは「やりたいことは自分で決められて、経済的にも自由な大人になりたい」という思いからだった。最先端のテクノロジーと起業家精神に富むスタンフォード大学であれば、その夢が実現できると考え、高校/大学でも勉強に勤しんだ。

CANDY HOUSE JAPAN創業者の古哲明(Jerming Gu)氏。1988年台湾生まれ。国立台湾大学を経て、スタンフォード大学大学院でロボット工学を専攻。2014年に米国にてCANDY HOUSE, Inc.を設立。2017年日本にてCANDY HOUSE JAPANを設立し、代表取締役に就任。

CANDY HOUSE JAPAN創業者の古哲明(Jerming Gu)氏。1988年台湾生まれ。国立台湾大学を経て、スタンフォード大学大学院でロボット工学を専攻。2014年に米国にてCANDY HOUSE, Inc.を設立。2017年日本にてCANDY HOUSE JAPANを設立し、代表取締役に就任。

「自由になりたい」という夢をかなえるきっかけは大学院卒業を待たずして訪れる。

2014年にAppleが発表したiPhone 6シリーズから決済機能が実装され、クレジットカード同様の決済手段として注目されていた。「クレジットカードだけでなく、鍵もスマートフォンに取り込めば、財布も鍵も持ち運ぶ必要がなくなる」と考えた古氏は、後付けで鍵の自動開閉ができる機械の試作を開始した。

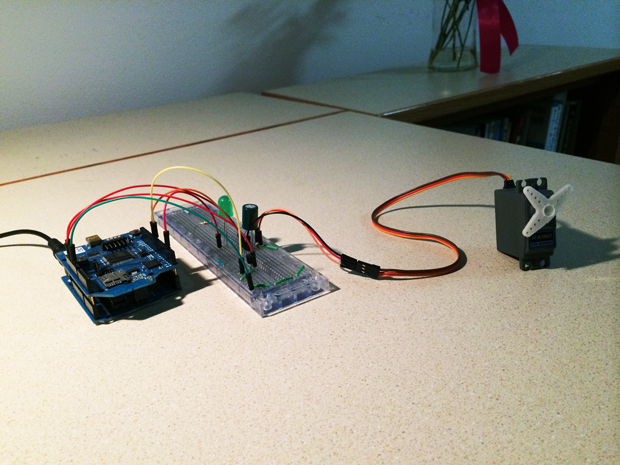

スタンフォード大でコンピューターサイエンスを学ぶ韓国人を開発に誘い、3Dプリンターと電子工作用の基板で試作品を開発、1カ月程度で最初の試作品が完成した。古氏は試作品を携えてスタンフォードにあるアジア系ベンチャーキャピタル(VC)に試作品を持って飛び込みで訪問。そのうちの一社から30万ドルを調達し金型費用に充てた。この頃には大学院も休学し、自身の会社「CANDY HOUSE」を創業した。

Arduinoやブレッドボード、安価なサーボモーターなどを使っていた頃の原理試作。大学院でノートを貸してくれた韓国人の同級生らと創業した。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

Arduinoやブレッドボード、安価なサーボモーターなどを使っていた頃の原理試作。大学院でノートを貸してくれた韓国人の同級生らと創業した。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

IoTプロダクトは珍しいから注目を集めるはずだというVCからのアドバイスを受け、Kickstarterでクラウドファンディングを実施したところ、140万ドル(約1億7000万円)の資金調達に成功する。しかし、ファーストプロダクトの製品化は決して順調には進まなかった。

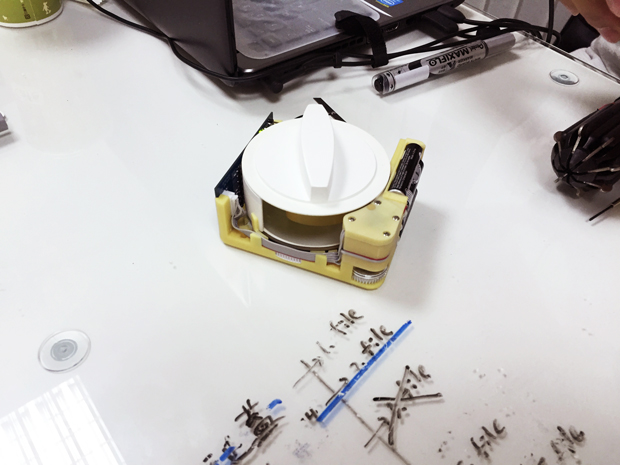

2014年から2015年にかけて撮影された試作開発時の写真。小さなテーブルに集まって、無我夢中で開発していたという。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

2014年から2015年にかけて撮影された試作開発時の写真。小さなテーブルに集まって、無我夢中で開発していたという。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

製造は地元 台湾の製造工場に委託、設計は高校/大学時代の同級生らを雇い、工場に近い台北に開発拠点を置いた。古氏は大学院を休学し、アメリカと台湾を往復しながら量産の準備を進めた。大学休学に両親は猛反対、工場は図面通りに製造しない。アプリや通信機能などのソフトウェア開発も同時並行で進め、課題は山積。加えてリリースに向けた過度なプレッシャーと長時間労働、マネージメント経験の乏しさによるコミュニケーション不足など、チームの雰囲気は決して良くなかった。Kickstarterの支援者から辛辣(しんらつ)なコメントが来ることもあった。それでも、古氏は最後までやり遂げたい一心でプロジェクトを進めた。

「自分はスタンフォードに入れたのだから、絶対にできるはずだという根拠のない自信だけで突っ走っていました。今になって振り返ると馬鹿げた考えだったし、同じことをやるかと言われたら絶対に断りますね。20代だったから、あの当時は乗り越えられたのだと思います」(古氏)

2016年に第1号製品となる「セサミ」を出荷。なんとか当初の目標はクリアし、累計での販売台数は5万台に到達したが、製品の耐久性や安定性など課題が残った。古氏はすぐに改良版の開発を決意し、2018年に第2号製品となる「セサミmini」を発表する。ITやソフトウェアのように開発サイクルが短くないハードウェアスタートアップにとっては、1号機の成功も重要だが、その次の一手が自分たちの命運を左右する。その過程は決して容易ではなく、苦労と挫折の連続だった。

3年間で4度のチーム解散

2016年ごろ(上)と2017年(下)の台湾拠点。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

2016年ごろ(上)と2017年(下)の台湾拠点。(写真提供:CANDY HOUSE JAPAN)

セサミの販売開始後、CANDY HOUSEはVCからの追加投資を受けて、日本に事業拠点を移し、社名をCANDY HOUSE JAPANと改めた。日本への移転は学生時代に結婚した妻が日本人であり、自身もスタンフォード大留学前に大阪の語学学校で日本語を学ぶほど親日家だったこと、加えて母国台湾と比較して市場規模が大きくビジネス環境も整っていることも後押しした。開発部門は台湾に据え置き、次世代モデルの開発のためにエンジニアも積極的に採用した。

「セサミ」はハード/ソフト面共に課題が多く、抜本的な改善が避けられないと考えた古氏は、一部の設計データは引き継ぎつつも、大半をゼロから開発し直すことにした。そのためにも開発力の強化は急務だった。スタートアップらしい文化を前面に打ち出し、広いオフィスを台北市内に借りた。エンジニアの採用は苦戦を強いられたが、オフィスが埋まるだけの社員を採用でき、順調に開発は進むかと思われた。

「本当に偉大な事を成し遂げたいのであれば、一生懸命働く必要があります。しかし、それを乗り越えられない人もいます。ハイプレッシャーの環境下での長時間労働、そしてスタートアップとしての理想と現実のギャップ。社員へのメンタルケアに欠けたマネージメントがこうした環境に重なり、結果的にメンバーが次々と退職しました」(古氏)

気がつけば3年間で開発チームは4度入れ替わった。EMS(電子機器製造受託サービス)や外部の設計会社に委託するという手段はあえて避けた。起業した時の「自由でありたい、自分たちでなるべくコントロールできるようになりたい」という初志を守りたかったのだ。「自分の理想を追求できないのであれば、就職したほうがいい」と考え、苦しくても自分たちで開発する道を選んだ。

その当時も古氏の原動力となっていたものは「最後まで諦めたくない」という粘りだった。その粘りは自身だけでなく、チーム全体に行き渡る必要があった。開発領域の幅広いIoTプロダクトはチーム戦だ。エンジニアを採用する際も学歴や経験といったスペックだけで評価するのをやめ、簡単には諦めずに取り組めるマインド面を重視するようになった。

3年をかけて製品化した「セサミmini」は日本の住宅に合わせた設計で、スマートスピーカーとの連携ができ、価格も人数限定で1万円を切るプランも用意するなど、当時としては画期的なコンセプトだった。

初代のセサミ(左)とセサミmini(右)。

初代のセサミ(左)とセサミmini(右)。

Makuakeでの先行予約には8232人から1億2000万円近い支援が集まり、当時のMakuakeにおける調達金額最高記録を更新した。当時を振り返って「その時に集まった資金は一瞬で消えた」と苦笑する古氏だが、これまでの苦労が報われた瞬間だった。

セサミminiの販売を経て組織体制も安定化し、取引先も順調に増え、ようやく軌道に乗ったのは3号機「セサミ3」が出た頃。ユーザー数も20万人に到達し、2021年に30万人、2023年に50万人と着実にユーザー数が伸びている。

できることは自分たちで——自由を守るための自前主義

セサミシリーズが日本のユーザーに受け入れられているのは、ユーザーにとってコストパフォーマンスが高い製品だからと古氏は述べる。それは価格だけでなく、ユーザーの声に迅速に対応する方針にも表れている。

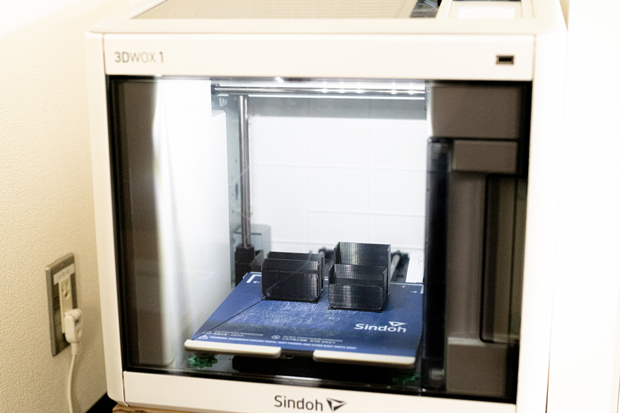

同社では各家庭のドアに対応したアダプターを社内の3Dプリンターで製造している。当初はユーザーからの問い合わせに応じて、個別にサムターンのサイズや鍵の形状をヒアリングして、社内でデータ作成したものを家庭用3Dプリンターで造形。当初は無償で対応していた(現在は消費税/送料込で600円)。問い合わせに対する個別対応を地道に続けた結果、現在では日本国内のほとんどのドアに対応できるようになった。この対応がユーザーからの高評価につながり、着実にファンを増やすきっかけになったという。

現在も社内で製造しているアダプター。

現在も社内で製造しているアダプター。

また、SNS上での反応やレビューも常にチェックし、Twitterのアンケート機能などを駆使してソフトウェアのアップデートや製品の改良にも反映している。

「直近では指紋認証端末のバッテリーカバーが開けにくいという指摘を受けたので、改良したものを製造中です。完成次第、既に購入したユーザーには無償で郵送する予定です」(古氏)

ソフトウェアの改修はユーザーに届けやすいが、ハードウェアの改修は外装の1パーツであってもコストも手間もかかる。こうした対応ができるのはサプライチェーンを自社管理しているからだと古氏は胸を張る。

「コストパフォーマンスを高めるには設計上の工夫も大切ですが、自分たちでサプライチェーンを管理することも欠かせません。経験が浅いスタートアップはだまされやすいし、何かトラブルがあっても言い訳されてしまいます。さらに代理店や商社が間に入ると、全体的に効率が悪くなり、融通が効かなくなります。自分たちで直接工場とやりとりすることでコストも最小限に抑えられ、本体の製品価格だけでなくアフターパーツも安価に届けることができるのです」(古氏)

また、ソフトウェアの改善でもSNSを活用している。指紋やICカードで解錠できる「セサミタッチ」に対する意見をもとにTwitterでアンケートを実施、その1カ月後には新機能をリリースした。安いだけでなく、ユーザーにとって満足度の高い製品を提供する方針を、スタートアップのスピード感で進めている。

台北/深圳の拠点とはオンラインで常時つなぎ、いつでも会話できるようにしている。現在は日本、中国、台湾にそれぞれ10名前後の社員が在籍する。「自由でありたいというのは、私が言い出したことですが、それを実現できているのは社員のおかげです」(古氏)。

台北/深圳の拠点とはオンラインで常時つなぎ、いつでも会話できるようにしている。現在は日本、中国、台湾にそれぞれ10名前後の社員が在籍する。「自由でありたいというのは、私が言い出したことですが、それを実現できているのは社員のおかげです」(古氏)。

自前主義という厳しい道をあえて選んだことで創業から数年は苦労を重ねた。その間に培ったノウハウはハードウェアスタートアップにとって代えがたい資産になった。その結果、製品の低価格化とハードウェアの安定性向上、そしてユーザーファーストのサポート体制が小さな組織でも実現できているのだ。

こうした方針は当初から考えていたものではなく、自分たちの先を行くスタートアップを見習ってのことだった。

「自分たちがどういうメーカーになりたいかという計画は創業当初にはありませんでした。ただ、AnkerやTP-Linkといったアジア発で成功を収めているスタートアップはコストパフォーマンスの良さが支持されていますよね。私たちも彼らのように『コスパのいいスマートロック』を作ることが成長する上で重要だと思いました」(古氏)

スマートロック以外の製品にも進出

CANDY HOUSE JAPANはビジネス拠点を日本、ユーザーサポートを台湾に集約し、2022年からは開発部門を中国 深圳に移した。

創業当初から開発/製造は台湾だったが、セサミのようなIoT製品を量産する上では深圳のサプライチェーンの活用が欠かせなくなった。人材面でも優秀なハード系エンジニアが多い。外部に委託していた量産/組み立ても内製化を目指して、深圳市内に自社工場を建設する準備を進めている。完成するとセサミの生産能力が3倍以上になり、複数の製品の展開も進めやすくなる。

次の計画はスマートロック以外の製品の開発だ。これまでのノウハウが活用でき、既存の製品よりも低価格化が実現しやすい領域を狙っているという。

「蛍光灯の寿命管理や建物全体の消費電力の管理デバイス、家庭でも設置できる防犯カメラなど複数の計画を進めています。既存のセサミ同様、『より安く、高品質で、良いサービス』というコンセプトは変えません。カメラが自社で製作できるようになると、セサミに顔認証機能を実装するなど相乗効果も得られます。もちろん、どの製品にも大きな競合相手はいますが、自分たちは何も恐れていません。強敵がいたほうが燃えるタイプなので、どんどん新しい製品を出していくつもりです」

スマートロックだけでなく、さまざまな製品を今後リリースする計画を明かした古氏。

スマートロックだけでなく、さまざまな製品を今後リリースする計画を明かした古氏。

トレンドの変化が激しく、低価格競争に陥りやすいコンシューマー製品はスタートアップにとって難しい領域だ。さまざまな苦労を乗り越えても、なおチャレンジを続けるのか尋ねると、古氏は言葉を選びながらも、読者にこれだけは伝えたいと自分の思いを述べた。

「スマートロックの日本市場で見ても自分たちは1位に程遠いし、海外で成功しているスタートアップと比べたら、まだ大した成果を残していないと思います。

自分は日本語が流暢に話せないし、そもそも日本人でもない。それに、100億円規模の大型資金調達をしたこともなければ、大企業のようなブランドがあるわけでもない。自分たちには人脈もなく、日本国内のVCから出資を受けたこともありません。そんな自分でも日本で成功できれば、誰にだって成功できる可能性があるという証明になります」

過去を振り返り、「最後までやり通したい」と何度も口にした古氏。小さなスマートロックには、これまでの経験と挫折の結晶ともいえる技術が詰まっている。

取材当日は最新モデルの「セサミ5」の出荷で社内はフル稼働。深圳から届いたばかりの製品を社員が一つずつ梱包し出荷していた。

取材当日は最新モデルの「セサミ5」の出荷で社内はフル稼働。深圳から届いたばかりの製品を社員が一つずつ梱包し出荷していた。