東京発、世界へ——折りたたみ自転車「iruka」創業者のこだわりを実現したプロダクトデザインの軌跡

自転車の起源は1813年といわれ、およそ200年の歴史がある。最初は足で地面を蹴って走る二輪車だった。そこからさまざまな改良が加えられ、100年以上前には今のような形になった。今では日常の移動、スポーツ競技、旅行の手段と、さまざまな用途で多くの人に使われている。

そんな成熟した自転車市場に2019年、東京発の新たな折りたたみ自転車「iruka」が登場した。irukaの開発元であるイルカの代表取締役 小林正樹氏と、設計に携わったプロダクトデザイナーの角南健夫氏に、開発時にどのような壁に突き当たり、それをどうやって乗り越えたか、試行錯誤の過程を聞いた。(撮影:加藤タケトシ/取材協力:OVE南青山)

ジャックナイフのように折りたためる自転車「iruka」

irukaは、「ミニベロ(小径車)」と呼ばれるタイプの自転車で、かつ「折りたたみ自転車」でもある。同じカテゴリーの自転車ブランドとして、英Brompton(ブロンプトン)、独birdy(バーディ)、米DAHON(ダホン)などが挙げられる。どれも数十年の歴史があり、世界中で愛されるブランドだ。

折りたたみ自転車はたたみ方の機構にそれぞれ特徴があるが、irukaは折りたたんだ際の車輪の収め方に一番の特徴がある。「ジャックナイフフレーム」と名付けられたトップチューブのスリットに、折りたたんで前に持ってきた後輪を格納するのだ。

irukaにまたがると自然と目に入るスリットは意外に大きく、なかなかのインパクトがある。開発元の小林氏が友人の結婚式に出席していたときに、スタッフが折りたたみ式のソムリエナイフを使ってワインの栓を開けるのを見てこの機構を思いついたそうだ。

さらに、折りたたんだ車輪をキャスターにして、転がして運べるのも他の折りたたみ自転車にはない特徴だ。小さなキャスターが付いていて、自転車の車輪を使わずに転がすタイプのものもあるが、小林氏いわく「エレガントじゃない」という理由から、自転車の本来の車輪で転がせることにこだわった。

折りたたみ自転車の第一印象は「思ったよりも走る」

小林氏が初めて折りたたみ自転車に乗ったのは、2004年のこと。結婚を機に家の周りを走る生活のための自転車を買おうと、知人が勤める自転車店を訪れた時だ。ワンフロアをほぼ折りたたみ自転車が占めていて、自然と目に入ってきたそうだ。

「折りたたみ自転車ならオフィスに持ち込んでも邪魔にならずに置ける、通勤にも使える」と気がついて、その場で購入を決めた。ダホンの自転車だった。車輪が小さいため、こいでもなかなか進まないイメージを持っていたが、さっそく乗ってみた第一印象は、「思ったよりも走る」だったそうだ。

イルカ創業者の小林正樹氏。

イルカ創業者の小林正樹氏。

しかし、乗っているうちに不満を感じる点もいくつか見えてきたのだという。

1つは折りたたんだ状態での持ち運びや置き場の問題。通勤で乗ってオフィスの入ったビルに到着した後、10kgを超える自転車を持ってビル内を移動するのは、短い距離とはいえなかなか大変な作業だった。また、折りたたんでも会社のデスクの下に置けるほどにはコンパクトにならなかった。

もう1つは、走行性能に関する問題だ。小林氏が購入したダホンの自転車は、トップチューブの真ん中辺りで横に折るタイプ。上り坂でペダルを踏み込むとフレームがきしんだり、ハンドルポストがたわんだりした。

「最初は気づかなかったけれど、乗り込んでいくと『これが、剛性が足りないということか』と分かってきました」(小林氏)。

会社が上場を果たし、次のチャレンジを探していた

しかし、もともと自転車が趣味というわけでもなかった人が、折りたたみ自転車を気に入ったから、不満な点が多少あったからといって、いきなり「新しい折りたたみ自転車を自分でつくろう」とはならないだろう。何が彼を駆り立てたのか。

かつて小林氏はインターネット広告代理店オプトの創業メンバーで、財務など管理部門全般の担当役員であり、上場準備の責任者でもあった。小林氏が折りたたみ自転車に出会ったのは、2004年にオプトが上場を果たした少し後、一大事業を終えて「次は何をしようか」と漠然と考えていた時期だったのだ。

そんな頃、経営陣のミーティングで、互いの理解を深めるために個人の夢を共有することになった。自分はどんな夢を話そうか、それ以前に自分の夢は何なのか。考えを整理するために、仕事に関わること、趣味でやっているテニスやボディボードに関わることなど、思い浮かんだことを書き出していった。いくつも挙げた中で、「『自分で折りたたみ自転車ブランドをつくる』と書いた時に、『これだ』と思った」のだという。

そうして思いが定まった小林氏は2008年にオプトを退職し、イルカを創業。IT業界を離れ、ものづくりの世界で起業することになった。

自転車業界の構造、市場動向の把握からスタート

手始めに、自転車ショップの知人に話を聞いた。自転車業界の構造がどうなっているのか、どんなプレイヤーがいて、お金がどのように流れているのかといった全体像を把握した。

さらに、香川発の自転車ブランド「Tyrell(タイレル)」を開発したアイヴエモーションの廣瀬将人社長にも飛び込みで会いに行ったそうだ。廣瀬氏は、独学で自転車づくりを学び、自らデザインしてタイレルを立ち上げた人物だ。

「廣瀬社長は、私からするとオリジナルの自転車ブランドを立ち上げた大先輩。何から着手して、どのような手順を踏めば自転車をつくれるのかが大まかに見えてきました」(小林氏)。

当時、廣瀬氏は「日本で製造するのは無理」だと話していたという。今でこそタイレルは日本で製造しているが、2000年代前半は、日本での自転車生産は完全に台湾、中国に取って代わられていて、国内で量産するのはほぼ不可能だったのだ。

「自分も台湾か中国へ生産パートナーを見つけに行くんだろうなと思いました。そのためには、とにかく図面が必要。でも、私はアイデアだけはあったが設計のスキルはない。そこで、一緒に作ってくれるプロダクトデザイナーを探しました」。

“自転車好き”のプロダクトデザイナー、角南氏との出会い

現在、irukaのプロダクトデザイナーである角南氏は、実は2代目だ。開発を始めた当初は別のプロダクトデザイナーが車体の設計を担当していた。3回目の試作車までは初代デザイナーの設計で、中国へ工場探しにも一緒に行ったそうだ。

車体の設計と並行し、小林氏はirukaに取り付けて荷物を運べるサイクルトレーラーを作りたいと考え、共通の知人を通じて知り合った角南氏に設計を依頼していた。その後、初代デザイナーが事情によりプロジェクトを離脱することになり、角南氏が車体のデザインも手掛けることになった。

irukaのプロダクトデザイナー・角南健夫氏。

irukaのプロダクトデザイナー・角南健夫氏。

角南氏は千葉工業大学で工業デザインを学び、最初は家具メーカーに就職した。インハウスのプロダクトデザイナーとして、さまざまな製品のデザインを経験した後、フリーランスとして独立。2002年に自身のデザイン事務所TSDESIGNを設立した。

「基本的にプロダクトデザイナーはどんな製品でも対応するものですが、自転車は特殊な知識が必要なので、誰でもすぐにできるものではないんですね。その点、自分は高校生の頃から自転車が趣味でしたし、ショップ経験もある、『自転車が得意なデザイナー』みたいなキャラでした。自分としても“好物”な案件だったので、車体の設計も頼んでくれるのなら超うれしい! ぜひやりたい! と思って仕事を受けました」(角南氏)。

試作車は「重過ぎる」「剛性が足りない」

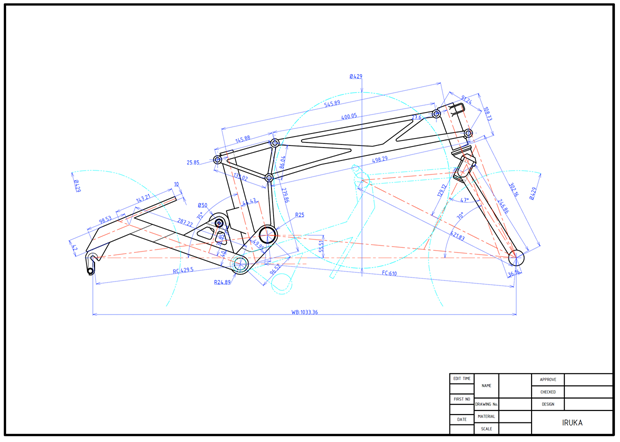

最初の試作車の設計図(写真提供:イルカ)

最初の試作車の設計図(写真提供:イルカ)

これがirukaの最初の設計図で、初代デザイナーが書いたものだ。小林氏は、「これを持って、中国へ飛んでいくつかの工場を訪れたが、やはり実物がなければ本気度が伝わらず、話が全然進まなかった」と当時を振り返る。

そこで試作車を作ろうと、協力してもらえる職人を探して、スケルトンモデルを作ってもらった。それが下の写真の試作車だ。意匠も何もないが、この時点で「ジャックナイフ」の構造は一応、達成できていた。

最初の試作車。(写真提供:イルカ)

最初の試作車。(写真提供:イルカ)

「次に上海近郊の工場で作った試作車がこれ」と小林氏が見せてくれたのが、次の写真だ。

2回目の試作車。(写真提供:イルカ)

2回目の試作車。(写真提供:イルカ)

角南氏が最初に見たのは、この段階だったそうだ。小林氏は、「この段階で一応形にはなっているのですが、まだいくつも課題があります」と説明する。最大の問題は「あまりにも重過ぎる」こと。人を乗せてペダルをこいで走らせる上ではフレームの剛性が足りない。またフロントフォークの剛性も足りず、まっすぐ進まない状態だったという。

角南氏は、この1つ後の試作車から車体のデザインに参加することになる。

ジャックナイフフレームを実現した「アルミ押出技術」

「完成したirukaのトップチューブは1本のパイプでできていますが、これは角南さんのアイデアでした」(小林氏)。

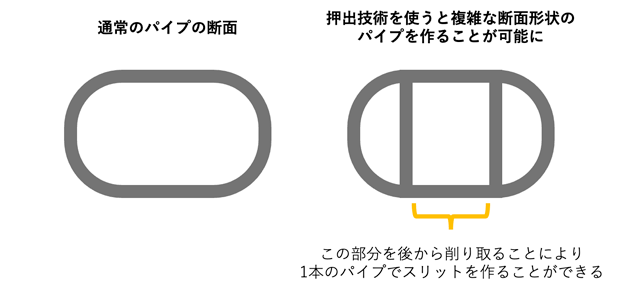

「私がたまたま『アルミ押出』という技術を知っていたんです。窓のサッシなどを作る際に使われる技術ですね」(角南氏)。

アルミ押出とは、溶かしたアルミ材に圧力をかけ、金型から“ところてん”のように押出して複雑な断面形状のアルミ材を1つの工程で作る技術だ。

通常、パイプと聞くと1枚の板が続いている下図(左)のような断面のものを想像するだろう。アルミ押出技術を使うと、下図(右)のように中に仕切りが入った状態の1本のパイプを作ることが可能になる。この仕切りに挟まれた部分を削れば、車輪を収めるための穴ができるわけだ。このアイデアと技術によって、irukaの軽くて強いフレームが実現した。

「この技術を提案したことが、私の一番大きな構造的アイデアです」(角南氏)。

アルミ押出技術を用いたことで、溶接箇所を減らすことにもなったと小林氏は話す。

「自転車のフレームは、基本的にパイプとパイプを溶接でつないで作ります。ただ、溶接すると一度その部分が溶けるので、元の温度に戻る時に必ず“歪み”が発生するんですね。それを熱処理で一度柔らかくして中に溜まっているストレス(応力)を取り去り、木づちなどで叩いて誤差を戻していきます。そして最後に、また熱を加えて硬くするプロセスが必要になります」(小林氏)。

つまり、アルミ押出技術を使って1本のパイプでトップチューブを作ったことにより、溶接箇所を4点も減らしたことになる。

「元の作り方だったら、誤差の修正がとんでもない工数になっていたはず。製造コストを大きく抑えるアイデアでもあったと思います」(小林氏)。

最初の試作車から8年がかりで「iruka」完成へ

「そのほかに苦労した点として、折りたたんで固定する構造の設計は何度もやり直しました。生産工場にはそれぞれ得意な技術と不得意な技術があるので、設計を変えるたびに工場を変えたり、逆に工場ができることに合わせて設計を変えたりする必要がありました」(角南氏)。

折りたたみ時の寸法は78×48×35cm。高さを50cm以下にすることにこだわった。

折りたたみ時の寸法は78×48×35cm。高さを50cm以下にすることにこだわった。

現在は台湾にパートナーがいて、小林氏のエージェントとして工場のコーディネートなどに動いてもらっているそうだ。

そうして数々のトライアンドエラーを繰り返し、最初の試作車から8年の年月を経て、2019年5月にirukaは完成した。

小林氏によると「妥協した要件はほとんどない」ということだが、「重量だけは当初想定していた10kgジャストよりは重くなった。削るのにも限界があったのと、内装方式の変速ギアを譲れなかったため、重量だけは妥協しました」。

開発過程を振り返り、角南氏はこのように話す。

「私が小林さんのアイデアを聞いて、要件を満たした状態ですぐ形にしてフィードバックできるところが、私の“お役立ちポイント”かなと思っています。自転車は『形=機能』なので、形だけ考えても作れない、作れても乗れない、ということが結構あるんです」(角南氏)。

その点で角南氏は、プロダクトデザイナーとしての幅広い経験から具体的な実現方法を提案できる。

「自分はエンジニア寄りのデザイナーだという自覚があります。プロダクトデザイナーにはかっこいい絵だけ描く人もいますが、私は作る方法やコストまで考えるのが好きなタイプ。あらゆる工業の仕事をしてきて、木工、金属加工、板金、プラスチック成形、縫製品などいろいろな技術を経験してきたので、横断的に考えられるのが強み」(角南氏)。

そう話す角南氏が小林氏と出会ったことは、irukaにとってこの上ない幸運だったといえるだろう。

自転車は100年以上前から形が大きく変わっていない

自転車の歴史は長い。角南氏によると、「いくつかの革新があったが、今の形の自転車になってから100年以上、大きく変わっていない」という。そのような成熟した市場に対し、小林氏はどのような勝算をもって参入しようと考えたのだろうか。

「たしかに『自転車』という大きなくくりで見ると成熟している。でも、『折りたたみ自転車』として見れば、まだまだイノベーションの余地があるかなと。ロードバイクのように走行性能を追求すると、どのブランドもだいたい同じ形に収束していきますが、折りたたみ自転車は人によって使い方がさまざまなので、どの方向にも食い込む余地はある。そう考えました」(小林氏)。

ブランドが確立したブロンプトンの折りたたみ自転車は、1台の価格が20万円台から、高いものは50万円にもなる。ニッチでも十分ビジネスとして成立するという考えだ。

「日本における自転車の販売台数は、ほぼ横ばいで推移しています。普及率はこれ以上伸びないけれども、6〜7年に一度は買い替えられているんですね。買い替え需要の中でも、特にロードバイクやクロスバイクなど趣味性の高い自転車のシェアが伸びているというトレンドがあったので、そこにハイエンドの折りたたみ自転車の入る余地は、日本だけでも十分ありうるし、世界でも同じだろうと思っていました」(小林氏)。

最初は「海外だけで売ろう」とも考えていた

2019年の発売当時は「iruka」の1モデルのみだったが、現在はスポーティーなスペックを備えた「iruka S」と、コンフォートな乗り心地に寄せた「iruka C」の2つのモデルを販売している。フレームは共通だが、パーツに違いがある。

「iruka S」が8段変速で、ハンドルがフラットなぶん乗車ポジションがやや前傾。「iruka C」は5段変速で、上体が比較的起きた状態のポジションとなる。タイヤもやや太く安定感があり、街乗り向きのスペックだ。変速機は両モデルとも内装ギアを採用している。

色は、当初はシルバー1色だったが、現在は、ストームグレー、ブラック、ブルー、レッドが加わり、計5色で展開中だ。

「最初1色だけにしたのは、私の強いこだわりでした。選択の余地があるよりは、『irukaといえばこれ』という象徴的なイメージがあった方が販売戦略的によいだろうと、無垢のアルミの色であるシルバー1色にしました」(小林氏)。

最初にシルバー1色で展開したirukaの車体。(写真提供:イルカ)

最初にシルバー1色で展開したirukaの車体。(写真提供:イルカ)

さらに近々、外装変速機を用いたモデル「iruka X」(仮称)が新たに加わる予定もある。

「内装ギアはペダルを踏み込んだ力が車輪に伝わるのに一瞬のタイムラグがありますが、外装ギアにはそれがなく力が瞬時に伝わります。また外装ギアの方が軽いため、車両全体の重量が1kg前後軽くなります。コストも抑えられるので、SとCの間くらいの価格設定になる見込みです」(小林氏)。

irukaは発売以来、アジアを始めヨーロッパ、北米地域の15カ国(日本含む)に出荷した実績があり、現在までの売上の約半分は海外だという。

「最初から海外で売るつもり、むしろ海外だけでいいと思っていました」と小林氏は話す。

発売した2019年の夏は東京のみで販売を開始し、全国展開する前にはすでにインドネシア、シンガポールへ出荷を始めていた。irukaのWebサイトのドメイン「iruka.tokyo」には、東京発の新しい自転車ブランドを世界に問う意志が込められている。

「折りたたみ自転車の市場としては、日本は3本の指に入る大きい市場。だから無視はできないし、irukaにとっては一番大きなマーケットです。ただ、私の前職が完全にドメスティックな業界だったので、グローバルでやってみたいという思いがすごく強かった」(小林氏)。

日本である程度の成功を収めてから海外へ進出するというのが、当たり前のイメージになっているが、実は難しい。

「日本は、海外からの評価は高いのですが、自国からの評価が低く、そのギャップが一番大きい国なんだそうです。そこから合理的に考えると、日本で成功してから海外に出ていくのは最も難度が高いことになる。日本は少子高齢化でマーケットが縮小しつつあるので、これから起業するなら国内だけでは絶対ダメだし、海外に出て行く人がもっと増えてほしい。そのロールモデルになりたいと強く思っています」(小林氏)。

2024年7月、ドイツ・フランクフルトで開催された自転車展示会「EUROBIKE 2024」に出展。(写真提供:イルカ)

2024年7月、ドイツ・フランクフルトで開催された自転車展示会「EUROBIKE 2024」に出展。(写真提供:イルカ)