ものづくりはウェルビーイングを育むか——デジタル技術がケアのコミュニティにもたらすもの

福祉領域において、デジタルファブリケーションやIoT技術の活用が広まっている。

「ヘルステック」や「アシスティブテクノロジー」など呼び方はさまざまだが、既存の制度や製品だけで対応するのではなく、身近な技術を用いて主体的に課題を解決していくアプローチが共通点だ。

福祉の領域にITやデジタル技術を導入する実験的な取り組みを行う有志団体のネットワーク「IoTとFabと福祉」は2020年2月1日、日本科学未来館で国際シンポジウムを開催した。テーマは「ケアのあるコミュニティをつくるために、デジタル技術ができること」だ。

少子高齢化や医療従事者不足に象徴されるように、これまでの制度や製品だけではカバーできない生活上の課題は増加の一途をたどっている。医師による治療のみならず、施設や各家庭において行われる看護や介護、リハビリのための支援など、医療者と非医療者の垣根を超えた多様な「ケア」が生まれ始めている。

3Dプリンターやセンサーデバイスなどのデジタル技術は、こうした新しいケアの領域にどう貢献できるだろうか。海外のゲストを招いたトークセッションや、日本各地で活動に加わる人々プレーヤーによって行われた展示の様子をお伝えする。

「IoTとFabと福祉」はどう生まれたか

公式サイトのトップページ。

公式サイトのトップページ。

「IoTとFabと福祉」の活動を始めたのは、奈良県でアートとケアに関連する事業を行う一般財団法人「たんぽぽの家」。ソーシャルインクルージョン*をテーマに、障害のある人のアート作品の発信支援などを行うなかで、あるとき小型のカッティングマシンを譲り受けたが、良い使い方を想像できずにいたという。

※ソーシャルインクルージョン(social inclusion):社会的に弱い立場にある人を含むすべての人々を、排除や摩擦、孤独や孤立から援護し、社会の一員として取り込んで支え合うという考え方。

デジタル工作機器と従来の活動の接点を見出せずに苦心していたが、企業や大学との連携の中で活用アイデアの発見やノウハウの蓄積がなされ、3Dプリンターなども取り入れ商品の開発や受注生産を行うようになる。FabやIoTを生かした新しい働き方、そして心地良い生活環境作りを継続するため、2017年に「IoTとFabと福祉」プロジェクトを立ち上げ、各地の施設との連携を本格化させていった。

現在は国内の14の地域で、福祉関係者やエンジニア、デザイナー、企業、教育機関などが連携し、アイデアや課題を共有しながら実践的な活動に取り組んでいる。たんぽぽの家は各所のコラボレーションを支援したり、今回のシンポジウムのようなイベントを企画したりして、認知の向上を図っている。

イベントの冒頭に登壇した、たんぽぽの家の岡部太郎氏。

イベントの冒頭に登壇した、たんぽぽの家の岡部太郎氏。

福祉の一般的な訳語は「ウェルフェア(Welfare)」だが、今回のシンポジウムでは「コミュニティウェルビーイング(Community Well-being)」をあてている。たんぽぽの家の岡部氏によれば「(福祉)制度にとらわれず、一人一人のくらしにフォーカスしていきたい」という思いが込められたものだ。

IKEA製品を3Dプリントで使いやすく「ThisAble」

最初の講演には、イスラエルで生活支援に取り組むNGO「Milbat」のマリアーナ・ベンダビット氏が登場。Milbatでの取組みや、IKEAとの共同で行う「ThisAble」プロジェクトを紹介した。

マリアーナ・ベンダビット氏。

マリアーナ・ベンダビット氏。

Milbatは身体機能に困難がある人たちの技術環境を整え、自立して生活できるよう支援活動を行っている。スタッフの作業療法士やボランティアのエンジニア、デザイナーの協働によって、10人に1人が身体機能に困難があるといわれるイスラエルで活動を続けている。

自身もインダストリアルデザイナーであり、Makerムーブメントに関心を持つマリア—ナ氏。TechShop創業者マーク・ハッチ氏による書籍「Makerムーブメント宣言」(オライリー・ジャパン刊)の「Everyone is Maker」というスローガンを見て、そこには誰が含まれるのか? と考えたという。「ものを作り(MAKE)、共有し(SHARE)、学ぶ(LEARN)」といったMakerのプロセスに沿う彼女らの活動を見ると、Makerであることと障害の有無との間には、何の隔たりもないことが分かる。

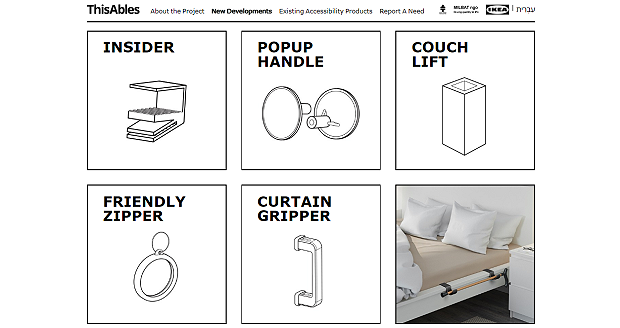

MilbatがイスラエルのIKEAと協働で始めた「ThisAble」プロジェクトは、障害のある人がIKEA製品を使いやすくするための「アドオン」と呼ぶ3Dプリントパーツを設計し、誰でも利用できるように使い方とデータを公開するものだ。

ThisAbleのウェブサイト。

ThisAbleのウェブサイト。

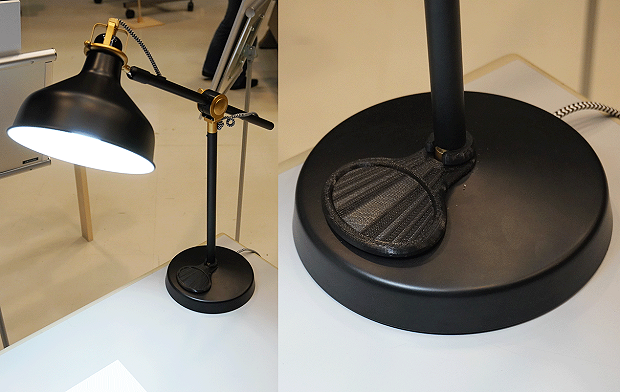

会場で展示されていた「MEGA SWITCH」。

会場で展示されていた「MEGA SWITCH」。

電気スタンドのスイッチを押しやすくする「MEGA SWITCH」、ベッドに取り付ける杖置き場「CANE BY ME」、低い位置から棚の中身を確認できる「INSIDER」など、現在は計13種類のアドオンが公開されている。

2019年3月のThisAbleプロジェクト公開からシンポジウムまでの期間で、150以上の国から9万人を超えるユーザーがウェブサイトに訪れた。さらに、アドオンの対象となった家具の売り上げは2018年から2019年にかけて37%向上したという。障害者へのアプローチと業績のアップを同時に実現したプロジェクトだが、このアウトプットに至るまでの道のりは決して平たんではなかったものの、それゆえに面白いものだったとマリア—ナ氏は振り返る。

大企業との連携がもたらす制約と強み

講演後には小林茂氏(情報科学芸術大学院大学教授)とのディスカッションが行われた。

講演後には小林茂氏(情報科学芸術大学院大学教授)とのディスカッションが行われた。

ThisAbleでのアドオン開発は、障害のある人と共に店舗を訪れ、IKEA商品を知ることから始まる。数多くのアイデアが生まれたが、データの公開にまで至るのは2種の制約をクリアしたものだけだ。

1つ目は、3Dプリントを使うがゆえの制約。アドオンはそれぞれのユーザーによる3Dプリントを前提にしており、機材や素材の選定は各人に委ねられる。生産条件を統一できないため、破損や造形サイズオーバーなどのリスクを最小限にする必要があった。

そこでアドオンには3つの条件、すなわち「Safe /安全である」「Small/大きすぎない」「Simple/用途がシンプル」が課せられた。当初は複数の要望が盛り込まれていたアイデアも、出力サイズの条件から廃案になったり、用途をシンプルなものに絞り込んだりといったブラッシュアップを行なったという。

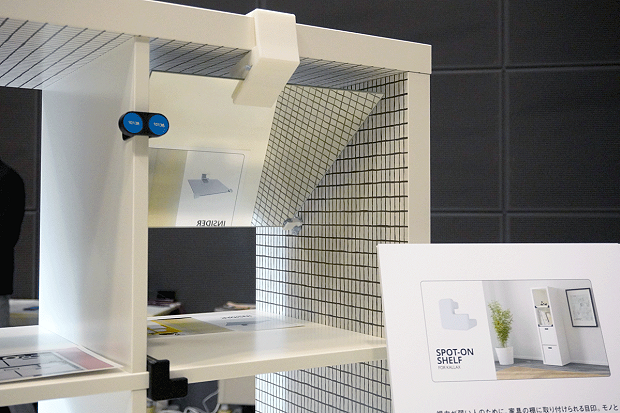

棚に取り付ける2種類のアドオン。角度を付けた鏡を取り付けることで、低い位置からでも棚に置かれたものを確認できる「INSIDER」と、視力が低い人が触れて棚の境界を理解するための「SPOT ON SHELF」。

棚に取り付ける2種類のアドオン。角度を付けた鏡を取り付けることで、低い位置からでも棚に置かれたものを確認できる「INSIDER」と、視力が低い人が触れて棚の境界を理解するための「SPOT ON SHELF」。

2つ目は、IKEAの公認プロジェクトであるがゆえの制約。IKEA製品は低価格で入手しやすいため、DIY愛好家によって改造されるケースも多いが、あくまで非公認の取り組みがほとんどだ。IKEAとの正式なパートナーシップのもとで開発されたアドオンは、「家具本来の用途を変えない」「くぎ打ちや穴あけは行わない」「パーツを交換しない」というIKEAとのルールに従っている。

安全性とシンプルさを兼ね備えた3Dプリントパーツが、IKEA品質を損なわない家具の上に「アドオン」されるからこそ、安心して世界中にデータを公開できるのだろう。これらの制約は決してネガティブなものではなく、企業とのコラボレーション協働によって生まれるメリットに感じられた。

さらにアドオンの開発を後押ししたのは、ニーズを持つ人たちの生の声だ。たとえばベッド横に杖を置くための「CANE BY ME」は、当初角ばっていたが「こすれて足に擦り傷ができる」という意見を受けて、丸みのある形状に変更した。より多くの声を取り入れるため、現在もWebサイトにはリクエストフォームが設けられている。

ThisAbleに触発され個人で新たなアドオンを開発する障害者が現れる一方で、3Dプリンターを知らない人から「アドオンはどこで購入できるのか?」という質問も寄せられたという。Makerになりうる全ての人に活動に参加してもらうため、Milbatではハッカソンや教育機関向けのプログラムを実施し、ものづくりの裾野を広げようとしている。こうした動きは海外のみならず日本でも活発になり、福祉施設のみならず、メイカースペースが主導する事例も生まれている。

日本に広がる「IoTとFabと福祉」

トークセッションの合間には、「IoTとFabと福祉」参加団体による展示や交流が行われた。デジタル技術をパワフルに活用する事例をピックアップして紹介しよう。

作業療法士のいるファブラボ「FabLab Shinagawa」

個人でファブ施設を運営していた濱中直樹氏と、作業療法士の林園子氏がディレクターを務めるFabLab Shinagawa。「作業療法士のいるファブラボ」と銘打ち、自助具(1人で行いづらい動作をサポートする道具)を作るワークショップを精力的に実施している。

林氏が管理する、Thingiverseにおけるコミュニティ「FAB CARE JAPAN」で登録されたモデルは160種を超える。オンラインでの自助具販売や、作業療法士向けの3Dプリント入門書の出版などを通じ、3Dプリントと作業療法の組みあわせは着実な広まりを見せている。

2020年秋には、Milbatと同じくイスラエルに本拠地のあるNGO「Tikkun Olam Makers」の後援を受け、障害を持つ人、デザイナー、エンジニアでチームを作り、3日間で道具作りに挑戦する「TOMメイカソンTokyo 2020」を共催する予定だ。

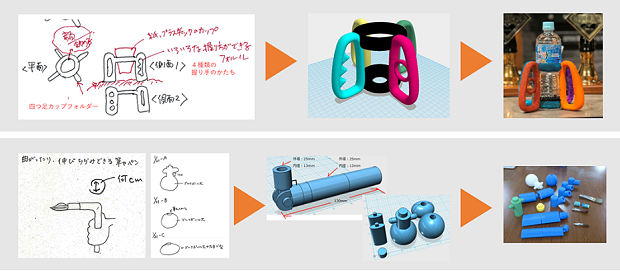

3Dモデリングを障害者の職能に「高齢者・障害者3Dプリントファクトリー」

「高齢者・障害者3Dプリントファクトリー」を主宰する三野晃一氏は、2013年に香川県で就労支援事業所に3Dプリンターを導入し、不便を解決するグッズ製作を事業として取り入れた。施設外でのニーズ調査やプロトタイピングを繰り返し、3Dモデリングが障害者の新しい職能として根付くことを目指して活動を続けている。

現在は東京に拠点を置きながら、日本各地でつながった10人弱のモデラ—たちと事業の立ち上げに挑戦中。2020年2月1日には、「3Dプリンタファクトリー 3dp Fun! Shop」として3Dモデリング代行サービスをプレスタートした。

Fabが可能にした分業生産「Good Job! センター香芝」

「Good Job! センター香芝(かしば)」では伝統工芸品の張り子を製作していたが、あるとき3Dプリンターとスキャナーを導入。木型を作る手間が省けて生産効率が向上した。半年で2000個という大口のオーダーを受けた際には、「IoTとFabと福祉」の活動を通じてつながった施設と連絡を取り合い、3Dプリント作業を分担したという。

3Dプリンターによる製造の分散は、デジタルファブリケーション分野ではお題目のように唱えられてきた言葉だが、領域が近く思いを共にするコミュニティの中で、いち早く実現していたようだ。

IoTで空間を捉える 「いぶき福祉会」

「いぶき福祉会」では音楽療法中の動画を360度カメラで記録し、ケアの様子やその場では見落としていた反応を確認するために活用している。60分に及ぶセッション全体を見返す負担を軽減するため、MESHのセンサーで気になった箇所や特定の声を拾った際にマーキングする仕組みも製作している。

複数の拠点をつないでワークショップを実施する他の参加者からは、「現状ではカメラの画角が限定されてしまうことに悩んでいる。いぶき福祉会のシステムを使ってみたい」という声もあった。展示会場でのコミュニケーションを通じて知見やノウハウが共有され、ネットワークの参加者同士でポジティブな影響を与えているように感じた場面だった。

わたし「たち」にとってのウェルビーイングを考える

セリーヌ・ムージュノ氏(左)と渡邊淳司氏(右)

セリーヌ・ムージュノ氏(左)と渡邊淳司氏(右)

後半のトークセッションには、ユーザー中心設計とデザインイノベーションを専門とするセリーヌ・ムージュノ氏と、日本的ウェルビーイングの研究者であるNTT コミュニケーション科学基礎研究所の渡邊淳司氏が登壇。参加型デザインワークショップにおいて、対立するアイデアでも活発な議論をする欧米人と、社会的地位が高い人が加わった瞬間に意見を控える日本人との違いなどから、西洋日本における幸福の捉え方について議論が盛り上がった。

登壇者全員によるクロージングセッションの一幕。

登壇者全員によるクロージングセッションの一幕。

制度としての福祉は大きな枠組みの中で決まってしまう。かといって、自分ひとりだけで幸福を追求しても限界がある。制度と個人の中間にある、「私たち」としての幸福のあり方、ウェルビーイングを考えていく必要が示唆された。

製作物やノウハウを共有し合う展示空間は、Maker Faireのような距離の近さをほうふつとさせるものだった。同じ興味や問題意識を持ち、身近な技術をシェアしながらそれぞれの幸福を追求する参加者たちは、シンポジウムのテーマに掲げられた「ケアのあるコミュニティ」そのものと言えるだろう。

前半のトークセッションの終盤、「プロジェクトの終わりをどう設定するのか?」という小林氏の問いに対し、マリア—ナ氏は「終わりはないんです。家庭やリハビリセンター、病院と連絡を取ると、常に状況が変わっています。完成がないプロジェクトだからこそ面白くて、いつもオープンでいきいきしています」と笑顔で答えていた。作り手と使い手の区別がなくなるようなダイナミックな変化が起こり続ける「IoTとFabと福祉」の現場。そのアクティブな姿を、頭と体で感じられるシンポジウムだった。