ニッチで奥深い! 太ノズル3Dプリントの世界

日本における3Dプリンターブーム(2013年ごろ)から はや10年。さまざまな業種、業界、教育現場や個人の趣味にも3Dプリンターは徐々に普及してきました。用途や目的に合わせて3Dプリンターの造形方式やスペックも多様化している中で、太ノズルで鉢や照明などの3Dプリントを作る方が増えていることをご存じでしょうか?

こんにちは! fabcrossでの執筆は約3年ぶりとなるライター、ひとしんしです。学生時代から10年以上、3Dプリント業界に身を置き、個人向けから産業用まで、さまざまな3Dプリンターに触れてきました。現在はプロダクトデザインスタジオでデザインエンジニアとして勤務しており、仕事だけでなく趣味でも3Dプリンターやその他のデジタルファブリケーション機器を使用しています。

3Dプリントの太ノズルとは?

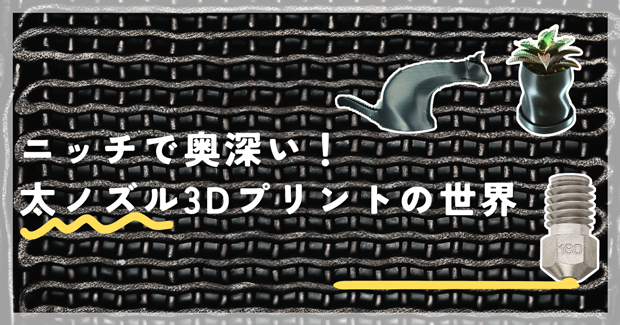

ノズルとは主にFFF(熱融解積層)方式で樹脂を吐出する先端のパーツで、一般的な卓上サイズの3Dプリンターの多くは穴径0.4mmを標準としています。このノズルの径を標準より小さく、0.2mmのものなどに交換すると、より精細な造形が可能になります。一方で、精細さをある程度捨てて標準より太い0.8mmや1.0mm以上のノズルを使うと、一度に吐出できる樹脂の量が増えるので、積層ピッチも高くなり造形時間を短縮できます。

この記事では、太ノズルについて深堀りをしていきますが、用途によっては細いノズルが向くこともあるので、作りたいものに合わせて最適なノズル径を選択すると造形の幅が広がります。ぜひ下記の表も参考にしてみてください。

| 細いノズル (0.2mmなど) |

通常のノズル (0.4mm) |

太いノズル (1.0mm以上) |

|

|---|---|---|---|

| 造形品質 | とても高い | 高い | 低い |

| 造形スピード | とても遅い | 遅い | 早い |

| ノズルの詰まりやすさ | とても詰まりやすい | 詰まりやすい | ほとんど詰まらない |

| 造形の用途 | フィギュアやミニチュアなど | ガジェットや部品など | 大型のインテリアなど |

太ノズルは通常、造形時間短縮を目的に大型造形が可能な3Dプリンターで活用されるのですが、太ノズルを使用することでFFF方式の特徴である積層痕がより強調されます。最近ではこれを魅力として作品を作るケースが増えてきました。

通常のノズル (0.4mm)と太ノズル(1.8mm)の比較 画像出典:(https://www.bondtech.se/product/bondtech-cht-coated-brass-nozzle/)

通常のノズル (0.4mm)と太ノズル(1.8mm)の比較 画像出典:(https://www.bondtech.se/product/bondtech-cht-coated-brass-nozzle/)

私(筆者)もその魅力に取りつかれたひとりで、2年ほど太ノズル出力を続けています。今回はこの太ノズルの魅力を世の中に伝えるべく、さまざまな事例と実際の造形の様子をご紹介したいと思います。

じわじわ広がる太ノズルの輪

元々1mを超えるような大きな3Dプリンターでは、穴径数mmのノズルで出力するのは一般的ですが、ここでは、卓上サイズの3Dプリンターで穴径1mm以上のノズルを使っている方を、便宜的に太ノズルの仲間とします。

事例1:新工芸舎

京都を拠点とするデザインスタジオの「新工芸舎」。太ノズルで編みの風合いを表現しているシリーズ「tilde」は、時計やラジオ、ペンなどさまざまなプロダクトを展開しています。

|

3Dプリンターと素材をハックした芸術——京都「新工芸舎」が問いかける樹脂の価値|fabcross |

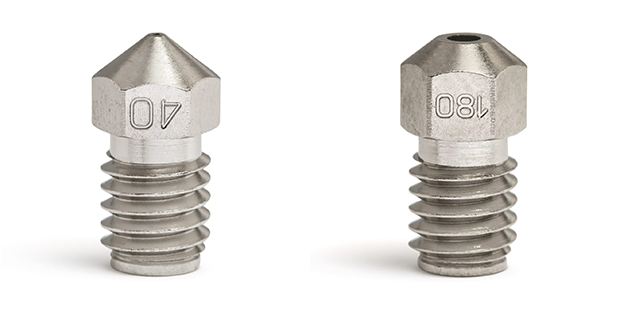

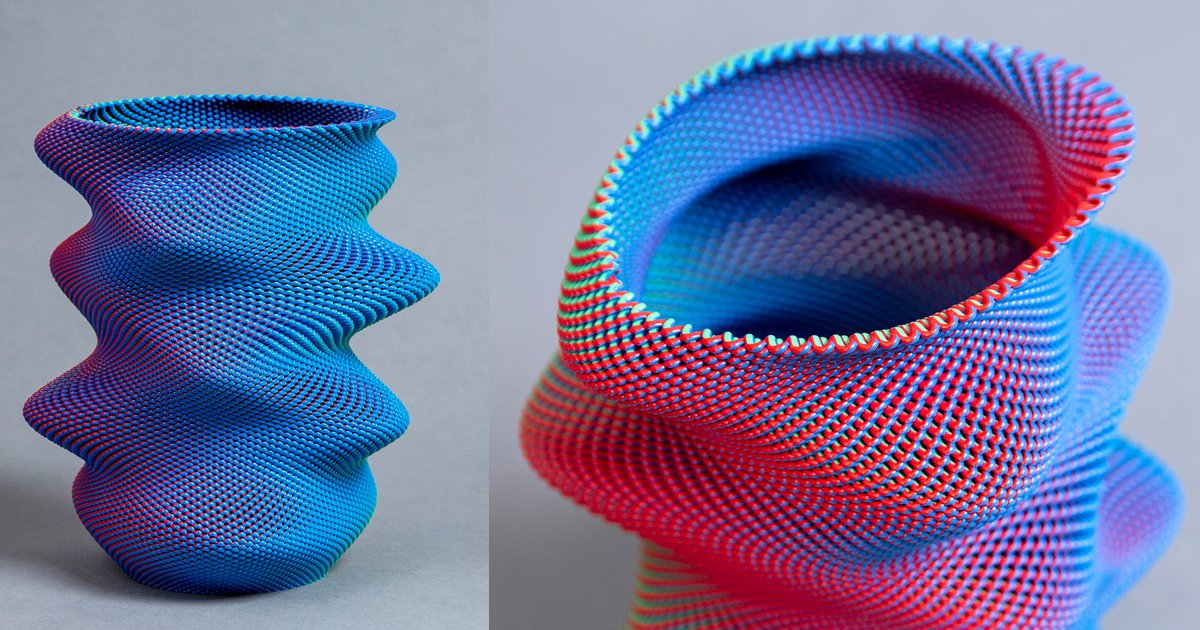

事例2:UAUPROJECT

画像出典:UAUPROJECT‐shop

画像出典:UAUPROJECT‐shop

太ノズルを使いつつも、縦方向に細かいスリットを入れることで積層を目立たなくしたプロダクト。UAUPROJECTでは花瓶を中心にプロダクトの販売もしています。

事例3:Triple Bottom Line

こちらは私が所属するデザインスタジオTriple Bottom lineの作品です。太ノズルを使った編み表現と、銅の酸化反応による着色表現によって独特のテクスチャーを表現したランプシェード。太いノズルは使用する素材の雰囲気が強く出るので仕上げ作業を追求するとさらに奥深い表現ができます。

事例4:Kooij

画像出典:Kooij Web site

画像出典:Kooij Web site

太ノズル3Dプリントの極み。数cmの超太ノズルで座面と脚を出力し、背もたれと脚は後から熱で曲げて完成させています。

太ノズルを用意すると3Dプリント生活が変わる!?

太ノズルの世界、いくらか感じていただけたでしょうか。私は太ノズルにはまってから、ノズルの交換を手間に感じたため、1台の3Dプリンターを太ノズル専用機にして標準ノズル専用の3Dプリンターを買い増しました。

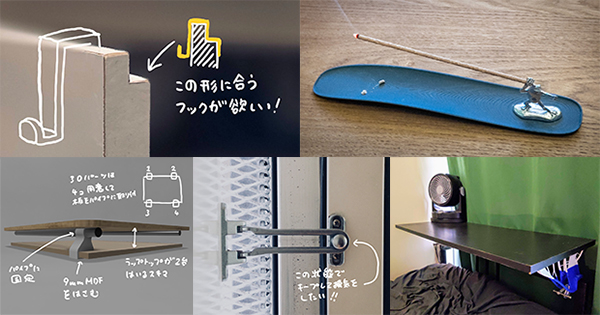

そんな複数台運用によって、いつでも太ノズルを楽しめるようになった結果、趣味のものづくりでも積極的に太ノズルを取り入れるようになりました。私が事例をいくつか紹介します。

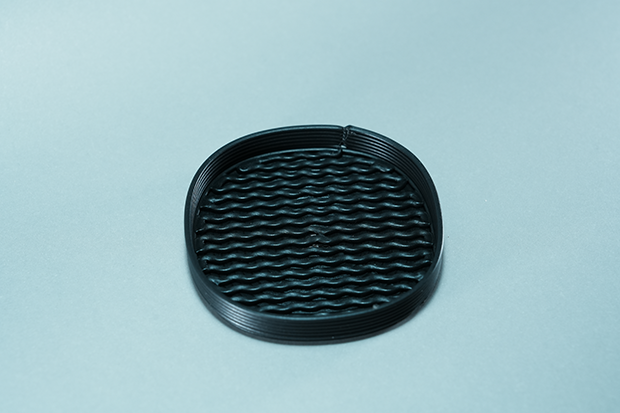

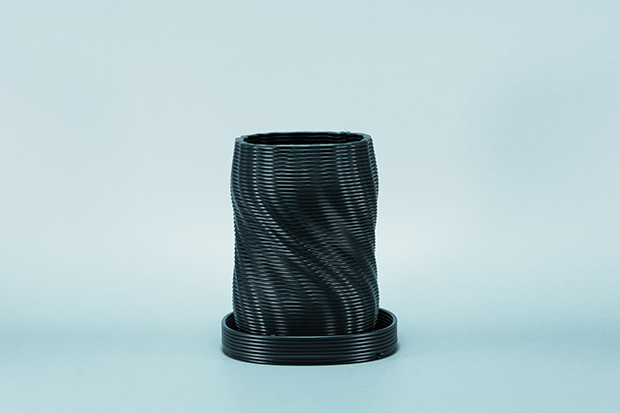

植木鉢と受け皿

太ノズルのテクスチャーをいかした植木鉢と受け皿。積層痕と光の反射の雰囲気が美しく、植物を引き立ててくれます。

植木鉢としての機能面でも太ノズルは有用です。スライサーの設定を工夫して、皿や鉢底をメッシュ構造にすると、水はけや水切りの良い植木鉢を作ることができます。通常のノズルで作る場合は、データの段階でこのような機能を考慮する必要がありますが、太ノズルの特性をどのように意匠や機能に反映させるかも腕の見せどころです。

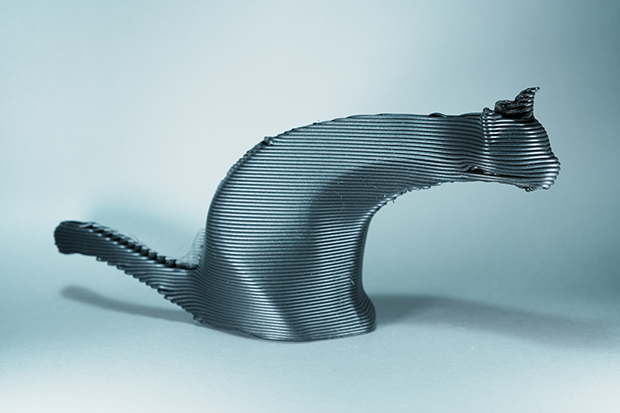

彫刻作品

彫刻家・萩原亮さんがオンラインで販売している3Dデータを太ノズルで出力しました。データの稜線の美しさが太ノズルのテクスチャーで少し低解像度となり、独特の雰囲気を作り出しています。

|

3DCGは彫刻の素材たり得るか——彫刻家・萩原亮が描く新たな「複製」のプロセスとかたち|fabcross |

スポンジ水切り

Amazonで3個入りでしか買えなかった亀の子スポンジ。余った2つの使い道として、このスポンジがピッタリとはまる小さな水切りを作りました。デスクの側に置き、湯飲みやカップなどの水切り用に使用しています。

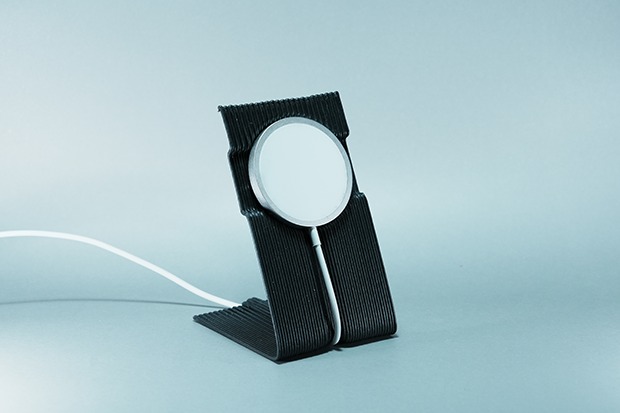

スマホ充電スタンド

iPhoneなどのMagsafeコネクターをはめて使えるスマホ充電スタンドです。一枚板を曲げたような形状は、太ノズルを1層ごとに往復して造形しています。

太ノズルプリントって、見てても楽しい!

ここで、実際に太ノズルを使った3Dプリントの様子を見てみましょう。

植木鉢のデータの出力を動画にしました。

出力されたものがこちらです。

2.0mmのノズル、1.5mmの積層ピッチで出力しています。

吐出の幅は3mm程度、手に持ってみると少しずっしりとした重量感があるのも太ノズルの魅力です。

参考:通常ノズルとの比較

左から0.4mmノズル(0.3mmピッチ)、0.8mmノズル(0.6mmピッチ)、2.0mmノズル(1.5mmピッチ)。

左から0.4mmノズル(0.3mmピッチ)、0.8mmノズル(0.6mmピッチ)、2.0mmノズル(1.5mmピッチ)。

比較すると0.4mmノズルは積層感がほとんどないことが分かります。0.8mmノズルはよく言えば通常ノズルと太ノズルそれぞれの特徴を持ち、通常の造形としても太ノズル的な楽しみ方もできる印象でした。

太ノズルの世界に興味を持った→ 何から始める?

ここまで太ノズルを使った3Dプリントの世界を紹介しました。

ちょっとハードルがあるように感じたかもしれませんが、やってみたいと思った方が少しでも増えたらうれしく思います。

もし、本気で太ノズルを始めたいという方がいれば、私が所属しているスタジオのNoteをのぞいてみてください。環境構築から実際の造形方法まで詳しく解説しているマガジンをまとめています。

まだまだニッチな太ノズルの世界、その魅力を少しでも感じていただければ幸いです。そして興味を持ってしまったあなた。ぜひ作品を作って私に教えてください。一緒に太ノズルの輪を広げていきましょう!

画像出典:

画像出典: 画像出典:

画像出典: