3Dプリント植木鉢はコーヒーと似ている——ふしぎデザイン秋山慶太が続ける、自炊的デジタルファブリケーション

日々進化を続ける3Dプリンター。家庭で扱えるサイズや価格帯の機種もクオリティが向上し、日常使いのアイテムを造形して販売するユーザーも増えている。中でも、コロナ禍を機に注目された「3Dプリント植木鉢」は、個性豊かなデザインや機能性の高さから1つのカルチャーとして定着し、ネット通販や小売店で気軽に入手できるようになった。

Meshpotシリーズ(画像提供:秋山慶太氏)

Meshpotシリーズ(画像提供:秋山慶太氏)

Prismポット+トレー 3号(右手前)(画像提供:秋山慶太氏)

Prismポット+トレー 3号(右手前)(画像提供:秋山慶太氏)

東京都江東区の企業「ふしぎデザイン」の代表である秋山慶太氏も、そんな植木鉢の魅力に引かれた一人だ。企画から実装まで幅広いクライアントワークに取り組みながら、個人で制作した3Dプリント植木鉢などユニークで遊び心ある製品を「Fushigi Products」名義で販売している。

個人で試行錯誤し、適量を生産できるデジタルファブリケーションの特徴を、秋山氏は「自炊のようなもの」と形容する。植物を育てるように、時間をかけて作り続ける——そんな秋山氏の取り組みについて伺おうと、ふしぎデザインが拠点を置く共同アトリエARKEを訪ねた。(クレジットのない写真の撮影:宮本 七生)

インハウスから、少し離れた「ふしぎ」な活動へ

秋山氏は2011年に多摩美術大学プロダクトデザイン専攻を卒業後、新卒で家電メーカーに就職。大阪で炊飯器や電気ポットのデザイン業務に従事したが、6年後には個人事業主として独立し、東京でふしぎデザインを設立した。2020年の法人化を経て今に至る。

秋山氏「会社には僕よりも優れたデザイナーがいたし、飽き性な僕にとって、この先何十年も業界に特化したデザインだけを続けることは大変に思えました。きれいで便利なもののデザインには普遍的な価値がありますが、そうではない、まだ形の定まらない価値を志向し『ふしぎデザイン』という屋号を掲げました」

秋山慶太氏。

秋山慶太氏。

ふしぎデザインの業務は多岐にわたる。プロダクトのスタイリングやグラフィックデザイン、科学館の体験型コンテンツやワークショップの企画と制作、さらには公的機関の機関誌制作まで。2024年8月時点で社員は秋山氏のみだが、他の企業やフリーランスのエンジニア、デザイナーらとチームを組んで業務に取り組んでいる。企画の上流からシステムの実装、アウトリーチまで、守備範囲の広さが社会のニーズとかみ合った。

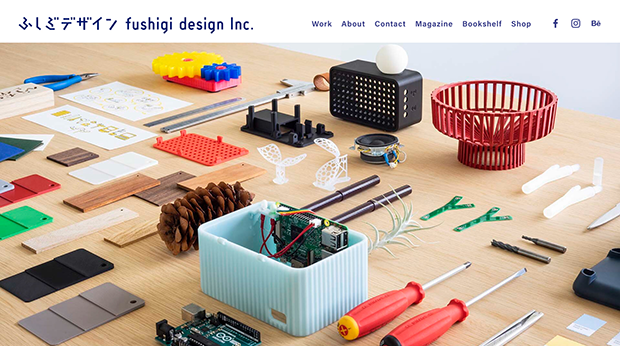

ふしぎデザインのWebサイトには、3DプリントされたカラフルなアイテムやRaspberry Pi、歯車などが並ぶ。

ふしぎデザインのWebサイトには、3DプリントされたカラフルなアイテムやRaspberry Pi、歯車などが並ぶ。

「どんな人に声をかけて、何をお願いするか考えるのが好き」と語る秋山氏。こうしたギルド的な働き方の原点は、大阪でのインハウスデザイナー時代までさかのぼる。このころ、メーカーのデザイナーを中心とした有志集団「電化美術」や「saido design project」にメンバーとして加わり、Arduinoや3Dプリンターを使った自主制作を手掛けるようになった。

家電メーカーや工作機械メーカーに勤めるデザイナーたちが、会社の枠や普段の業務を越えて集まり、締め切りに向けて制作に取り組む。「一人だと行き詰まってしまうが、集まって一緒に手を動かすことが刺激になった」という。メンバーの自宅や共同アトリエ、地域のファブラボなどを舞台に、仲間たちと“課外活動”に取り組んだ。

大阪R不動産をクライアントとして電化美術とFablab Kitakagayaが取り組んだ「コンセントハウス」。秋山氏は電化美術の一員として関わった(撮影:増田好郎氏)。

大阪R不動産をクライアントとして電化美術とFablab Kitakagayaが取り組んだ「コンセントハウス」。秋山氏は電化美術の一員として関わった(撮影:増田好郎氏)。

こうした流れを受け継ぎ、現在、ふしぎデザインの拠点である共同アトリエARKEには、秋山氏以外に数名のエンジニアやデザイナーが入居している。スーパーマーケットの事務所として使われていたフロア一帯を借り、デジタル工作機械や事務スペースなどをシェア。仕事や自主制作などに幅広く使われ、公私を跨ぐ交流の拠点にもなっている。

観葉植物とコーヒー、3Dプリントを結ぶもの

大阪時代に出会った3Dプリンターは、その後の生活にも深く根付いていった。東京に越し、コロナ禍で家に居る時間が延びたため、思い立ってインターネットオークションで植物を購入した秋山氏。家族の影響で植物には興味があったが、本格的に育てるのは初めてだったという。植物の栽培に通気性が必要なことを知り、カゴのような形状を自宅の3Dプリンターで作り始めた。

秋山氏「植木鉢は回転体形状なのでプリントしやすいし、かっこいい形状も成立しやすい。食器ほど衛生面を気にしなくていいし、熱湯を入れるわけでもありません。一辺が20~30cm程度の家庭用3Dプリンターの造形サイズとも合致する、相性の良いプロダクトだと思いました」

2024年6月に制作したつり下げ型の着生ブロック。3Dプリント樹脂とウッドチップ、革ひもを組み合わせている(画像提供:秋山慶太氏)。

2024年6月に制作したつり下げ型の着生ブロック。3Dプリント樹脂とウッドチップ、革ひもを組み合わせている(画像提供:秋山慶太氏)。

植物への興味とデザイナーとしてのスキルが融合したことで、3Dプリント植木鉢のバリエーションが広がっていった。つるすタイプのブロックはメッシュ形状が生かされ、いかにも通気性が良さそうだ。格子状の隙間で風通しと水はけを改善し、根腐れを防ぐ「MeshPot」は、同じコンセプトで複数のサイズや形状を展開。一筆書きのような造形手法を用いた、ガラスのような透明感と均一さが特徴の「Prism」からは、薄手でカラフルなじょうろも派生した。

植木鉢と水受け皿が一体になった「Platelessポット」のバリエーション。中央の小さな「ミニ三角コーナー」はARKEに入居していた、たかやまほねぬき氏による作品。

植木鉢と水受け皿が一体になった「Platelessポット」のバリエーション。中央の小さな「ミニ三角コーナー」はARKEに入居していた、たかやまほねぬき氏による作品。

Prism じょうろ。注ぎ口のデザインはコーヒーのドリップポットに着想を得た(画像提供:秋山慶太氏)。

Prism じょうろ。注ぎ口のデザインはコーヒーのドリップポットに着想を得た(画像提供:秋山慶太氏)。

趣味で始めた3Dプリント植木鉢づくりだが、自分で使う分が完成した後も、手元には余った素材と3Dデータが残る。そこで秋山氏は「余った分を売るような感覚」で、2021年から「Fushigi Products」として販売を始めることにした。

同時期に他の作り手たちによる3Dプリント植木鉢も広まったが、これはコロナ禍で展示会や即売会イベントが減少したこと、EC運営のハードルが下がったことが要因と考えられる。さらに秋山氏は、観葉植物を育てる人々の気質が、3Dプリンターの性質とうまくマッチしていたのではないかと分析する。

秋山氏「観葉植物は温度や湿度、日当たりとの関係など気にするべきことが多く、本格的に育てるためにはプロフェッショナルな視点が求められます。こだわりを突き詰める植物愛好家の気質が、パラメーターや形状を細かく調整できる3Dプリントの性質と通じていたのだと思います」

秋山氏「少し話がそれますが、僕の中で、エンジニアは自分で入れるコーヒーにこだわるという偏見があって……(笑)。豆の選び方やひき方、温度など調整可能なパラメーターの数がちょうど良いからだと思うんです。こだわるポイントが多過ぎでも少な過ぎでもない、適度な『変数』として突き詰められるスタイルは、観葉植物や3Dプリント、コーヒーといった領域に共通しているのかもしれません」

自炊のように、まずは自分がこだわり味わう

「Fushigi Products」で販売されるアイテムは植木鉢だけに限らない。3DプリンターやCNCなどを活用した、それぞれに個性があり、かといってラグジュアリー過ぎないアイテムの数々は、生活に豊かさをもたらしてくれる存在だ。主に企業をクライアントとして取り組む「ふしぎデザイン」の仕事と、個人向けに商品を展開する「Fushigi Producs」のすみ分けはどう捉えているのだろうか。

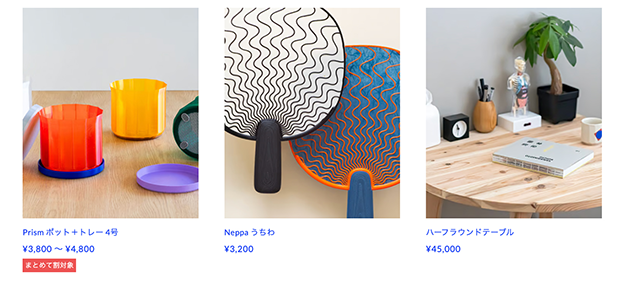

「Fusghigi Products」で販売されている商品の一部。

「Fusghigi Products」で販売されている商品の一部。

秋山氏「依頼を受けて提供するのが『ふしぎデザイン』の仕事です。一方の『Fushigi Producs』は、例えるなら『自炊』のように、自分で技術を味わいながらものを作り、余力があったら売るような感覚で続けています。あまり売れない月もありますが、いつか話題になる時が来るかもしれないし、来なくてもそれはそれで良いというか。やめなければいつか良いことがあるだろう、ぐらいの気持ちで、ずるずる、なあなあと……(笑)。

売り始めた頃はエゴサーチも頑張っていたのですが、最近はSNSの雰囲気が自分と合わなくて、必要な情報だけを淡々と出すようになりました。売り上げが出たら、その分だけ広告に使って回すように、どこか機械的に接している面もある。3Dプリンターでの生産が忙しくなって、本業を圧迫されても良くないですし、できるだけプレッシャーがかからないよう、なるべく小さく、楽しみながら続けています」

中央左にちょこんと座っているのは、手のひらサイズの可動式照明 「ライトくん」。

中央左にちょこんと座っているのは、手のひらサイズの可動式照明 「ライトくん」。

謙遜気味に語る秋山氏だが、その「自炊」されたプロダクトの品質にはデザイナーとしての経験がしっかりと根付いている。素材ごとに整理された立体カラーパレットは、メーカー勤務時代に工場で調色に立ち会った経験から作ったもの。縦のスリットや異素材との組み合わせなど、3Dプリントの質感をうまく昇華する工夫の数々によって、従来の3Dプリント製品のネガティブなイメージを払拭し、つい手に取りたくなるようなアイテムを生み出している。

丁寧な仕事で「自炊」された作品たちが、人の手に渡り、身近な日用品として受け止められていく。既存の商業流通から離れ、個別生産と量産の間を反復することで、新しいプロダクトの種が生まれることもあるだろう。「ゆるく続ける」という選択が可能になったこと自体、デジタルファブリケーションがもたらした価値の1つと言えそうだ。

1mm、2mm、3mmの厚さによる違いが分かるカラーサンプル。

1mm、2mm、3mmの厚さによる違いが分かるカラーサンプル。

一部の植木鉢はSTLデータも販売されている。「何個も出力させてもらったので、お礼にまた同じデータを購入しました!」と投げ銭感覚で支援してくれたユーザーもいるという。

一部の植木鉢はSTLデータも販売されている。「何個も出力させてもらったので、お礼にまた同じデータを購入しました!」と投げ銭感覚で支援してくれたユーザーもいるという。

傍流でこそ、長くしぶとく続けていく

キャリアの初期には王道のデザイナーを目指していたが、コンペでの経験や周囲の優れたセンスを目の当たりにし、その道は諦めてしまったという秋山氏。だが、デザイナーとして突き抜けることは難しくても、パーソナルファブリケーションやエンジニアリングなど、異なる領域で活躍する仲間を目にしてきたことが財産となった。これらを組み合わせた先であれば、まだ見ぬ「ふしぎ」な価値を生み出せるかもしれない。

DIGRAPHによる陶器ComPotte(左)、 いとうみずき氏による3Dプリント陶芸(右上)、 kj_making氏によるMINIMAL PEN CASE(右下)。

DIGRAPHによる陶器ComPotte(左)、 いとうみずき氏による3Dプリント陶芸(右上)、 kj_making氏によるMINIMAL PEN CASE(右下)。

取材時、模様替えの最中だったアトリエには大量の書籍や民芸品などに交じって、さまざまなクリエイターが3Dプリンターやモデリング技術を駆使して制作したプロダクトが並んでいた。インターネット上の情報として眺めるだけで終わらせず、自ら購入して手で触れ、こだわりの成果を受け止める。誰かの「自炊」のレシピをしっかりと味わう秋山氏の姿勢が、領域を横断する視点や、生活者としての感覚を深く掘り下げていく。

共同アトリエの工作室には大小さまざまな機材が並ぶ。

共同アトリエの工作室には大小さまざまな機材が並ぶ。

アトリエの場所も、東京の商業的中心地からは離れた、江東区の商店街の中に位置している。目まぐるしい流行や消費の変化からは距離のある、人々が当たり前の日常を送るエリアだ。もしこの場所で3Dプリント植木鉢やじょうろが受け入れられたのならば、それらは「新たな日用品」として定着したと言えるだろう。

秋山氏「この場所で3年ほど過ごして、近所の方々ともコミュニケーションが生まれ、新しい空き物件も紹介してもらいました。商店街のような場所には、長い時間居続けることによって獲得される価値があると思うんです。10年ぐらいの時間をかけて、閉じている建物をFabスペースにしたり、街中で実験や学びが起こる小さな学園都市みたいにできたら面白いな、と妄想しています」

植物のような時間軸でデジタルファブリケーションと付き合う

クリス・アンダーソンが、著書「MAKERS—— 21世紀の産業革命が始まる」において、メイカームーブメントを宣言してから10年以上の月日が流れた。デジタルファブリケーションは普及したが、その恩恵を受けた全ての人が“21世紀の産業革命”を志すわけではない。過熱した経済的期待が落ち着いた今、改めて次の10年を見通すために必要なのは、長い目線でものを味わい、作り、見守っていく——それこそ、土や植物を育てるような時間軸かもしれない。

秋山氏がデザインのディレクションで関わった「あだちシティコンポスト 育成土」。生ゴミの堆肥化から野菜作りまでを街で循環させる取り組みだ(画像提供:秋山慶太氏)。

秋山氏がデザインのディレクションで関わった「あだちシティコンポスト 育成土」。生ゴミの堆肥化から野菜作りまでを街で循環させる取り組みだ(画像提供:秋山慶太氏)。

秋山氏「『あだちシティコンポスト』のプロジェクトで知り合った方から、同じ場所に住んでいる、違うコミュニティの人と交流することの大切さを教わりました。それ以来、商店街の人たちとも意識して話すようになったんです。作業中に声をかけられたり、近所のおばあさんが展示を見に来てくれたりして、そういうこともうれしいですね」

自分の手から生まれたものをお裾分けすれば、身近な誰かの生活を豊かにするかもしれない。自炊のように、日常に寄り添う制作を続ける秋山氏の活動からは、観葉植物に愛情を注ぐように、時間をかけてデジタルファブリケーションと付き合い続ける未来が感じられた。