ARAV白久レイエス樹インタビュー

学生起業→就職→渡米を経て建機スタートアップ起業 ARAV白久レイエス樹が歩んだ10年

設立から1年に満たないスタートアップが建設機械の自動運転・遠隔操作技術で存在感を放っている。

2020年4月に設立の会社「ARAV(アラブ)」は建機の遠隔操作や自動運転技術を開発する東大関連のスタートアップだ。建機メーカーや建設会社との共同による実証実験を通じて、クローラーダンプや油圧ショベルの遠隔操作に成功。2020年11月に国土交通省から「建設現場の生産性を向上する革新的技術」として選定され、現在も10社以上と遠隔操作・自動化を進めている。

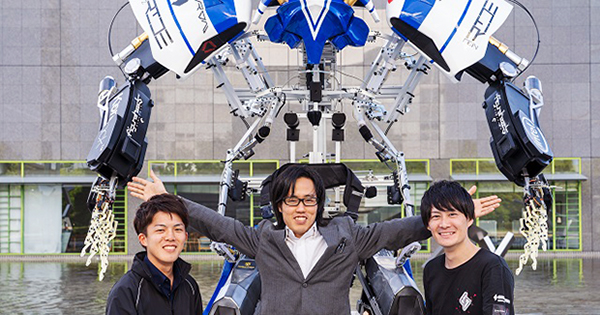

創業者の白久レイエス樹氏は、かつて高専時代の仲間と立ち上げた会社「スケルトニクス」で外骨格スーツを開発。2016年に退職し、大手自動車メーカーに就職した後に渡米を経て、ARAVを設立した。fabcrossでは2014年に当時スケルトニクスを率いていた白久氏にインタビューしている。その当時から現在に至るまでの経緯を振り返るとともに、ARAVが目指す未来を伺った。(撮影:宮本七生)

1000キロ先の油圧ショベルをスマホで操作する

ARAVが開発するのは、建設現場で稼働する建機を遠隔操作するシステムと、操作用の機構だ。メーカー・機種を問わず後付で遠隔操作システムを搭載することができる。

創業から2ヶ月に油圧ショベルをリアルタイムで遠隔操作する実証実験に成功、2021年3月にはクローラーダンプの遠隔操作システムの事業を開始した。

日本国内の労働災害による死亡者数のうち、建設業が占める割合は全産業の3分の1を占めている。また、建設業就業者数は1997年の685万人をピークとして、2019年には半数以下の327万人まで減少している※。日本全体で少子高齢化が加速する中で、労働環境が安全とは言い難い建設業において、合理的かつ安全に作業を行う需要は大きい。白久氏が目指すのは建設業界のDX(デジタル・トランスフォーメーション)普及だ。

建機は一般の自動車と異なり、サードパーティー企業が後付の機能を搭載しやすい仕様になっていることや、機敏さよりも着実な動作が求められることから、遠隔操作技術を武器にスタートアップとして参入する余地もあるという。しかし、アームやショベルの操作など、建機ならではの操作の難易度は高く、それが自動化を遅らせる障壁にもなっている。白久氏は課題が大きいからこそ、挑戦するモチベーションも高いと意気込む。

「建築業に限らず、DXは対象を資本面に余裕のある企業を対象としている一方で、建築業に従事する企業の多くは資本に余裕がなく、ギリギリの状況で経営しています。課題の多い業界は新しい技術の導入が難しく、参入障壁も高いのですが諦めずに届けていきたい」

かつて高専ロボコンで同じ時間を過ごした仲間と起業した青年も30代になり、多くの経験を積み、再びスタートアップとして新たな歩みを進めた。前回のインタビューからARAV創業までの経緯を振り返りたい。

※データ出典元:日本建設業連合会 建設業ハンドブック2020

CEO退任から、第二新卒で就職活動

インタビューはARAVが入居する東京大学本郷キャンパス内のアントレプレナーラボで実施した。施設内にはオフィスや会議室のほか、共用バイオ実験室や細胞培養室など本格的な実験設備も用意されている。

インタビューはARAVが入居する東京大学本郷キャンパス内のアントレプレナーラボで実施した。施設内にはオフィスや会議室のほか、共用バイオ実験室や細胞培養室など本格的な実験設備も用意されている。

東京大学の本郷キャンパス内にあるスタートアップ向けの施設「アントレプレナーラボ」で筆者を迎えた白久氏は、7年前と全く変わらない実直な語り口でインタビューに応じた。白久氏にとって、この7年間は常にチャレンジの繰り返しだった。

最初に創業したスケルトニクスは2011年に沖縄高専時代の仲間2人と創業。自ら外骨格スーツを装着し、公園を歩く動画を公開したことで注目が集まる。エンターテインメント業界向けにスーツの改良を重ね、自らスーツを装着して売り込んだ。

その活動は大手メディアの目にも止まり、2014年には紅白歌合戦で氷川きよし氏のバックダンサーとしてパフォーマンスを披露し、大きなステップアップを果たしたかのように見えた。しかし、開発面では苦難もあった。理想とする機体が完成できなかったとして、開発を進めていた変形可能なパワードスーツ「エグゾネクス」のプロジェクトを2015年末に凍結。それを期に今後について創業メンバーで話し合った結果、白久氏はスケルトニクスから離れることを選んだ。

2014年3月にfabcross主催のトークイベントに登壇した際の白久氏。背後に投影されているのが、SNSでも話題になった外骨格スーツ。(撮影:加藤甫)

2014年3月にfabcross主催のトークイベントに登壇した際の白久氏。背後に投影されているのが、SNSでも話題になった外骨格スーツ。(撮影:加藤甫)

「スケルトニクスは外部から資金調達せず、自己資金だけでやっていました。実態としてはスタートアップというよりはスモールビジネスに近い状況でした。エグゾネクスは凍結という判断になりましたが、活動の中でいろんな可能性を感じていたので、外部調達してスピードを上げるか、それともこのまま学生3人の会社として続けていくかで意見が分かれた結果、私はスケルトニクスから離れることを決めました」

その後のスケルトニクスは唯一残った阿嘉倫大氏が引き継ぎ、新たな外骨格スーツ事業を展開している。

知人を介して再びスタートアップに入るという選択肢もあったが、白久氏は「自分の実力を試せるなら」と、あえて第二新卒枠で就職活動を始めた。かつての人脈を頼ることもなく、50社ほどにエントリーシートを送った。スタートアップでのキャリアは就職活動では有利に働かなかったと白久氏は振り返る。

「大学で自律走行する海洋ロボットの研究をしていたことを評価されて、SUBARUに拾ってもらいましたが、面接で紅白歌合戦に出た話をしても、『紅白、見てないんだよね』と冷たく返されて(笑)。でも、自分の技術が通用するかチャレンジしたかったので、チャンスを与えてくれたSUBARUには本当に感謝しています」

白久氏は運転支援システムを開発する部署に配属される。数人でやっていたスタートアップとは異なり、何万人もの社員が集まり、メーカー同士がしのぎを削る巨大産業の開発現場。白久氏は今までとは違ったものづくりのダイナミズムに刺激を受けながら、新しいキャリアを進むかに思えた。

ある日、競合他社の自動運転にイスラエルのモービルアイなどスタートアップの技術が採用されていることを知り、白久氏は大きな衝撃を受けたという。

「それまでスタートアップはブルーオーシャンを切り開くものだと思っていましたが、巨大な産業の中で大企業が何十年も前から研究開発を進めていた領域にスタートアップが入り込んでいることに大きな衝撃を受けました」

新たに参入する余地がないと思われていた産業で、新しい技術を武器に大企業を出し抜くスタートアップの存在に強く揺さぶられた白久氏は、スケルトニクスでは果たせなかったスタートアップの戦い方を模索するようになる。

「スケルトニクスは自己資本でやっていましたが、モービルアイのように大企業と渡り合える技術を持つスタートアップは、外部資本をうまく活用していると気付かされました」

再びスタートアップを目指すのであれば、聖地であるシリコンバレーで学ぶべきだ。そうでなければ、またスモールビジネスで留まってしまう−−白久氏は1年5ヶ月でSUBARUを退職。渡米期間は2年間と決めて、比較的取得しやすい学生ビザを使って2016年にカリフォルニア大学サンタクルーズ校の夜間コースに入学する。

シリコンバレーで感じたスタートアップ文化

渡米中、白久氏が通ったHacker Dojoの様子。平日はほぼ毎日通い、この日は月1回開催の会員同士のプロジェクト発表会が開かれた(写真提供:ARAV)

渡米中、白久氏が通ったHacker Dojoの様子。平日はほぼ毎日通い、この日は月1回開催の会員同士のプロジェクト発表会が開かれた(写真提供:ARAV)

世界中からスーパーエンジニアがシリコンバレーに集まっているだろうと、当初身構えていたと白久氏は当時を振り返る。日中はインターンとして働いたり、さまざまなシリコンバレーのコミュニティを訪問しながら、夜は大学で組み込みのソフトウェア技術を学ぶ日々に明け暮れた。地元にあったスタートアップ向けのハッカースペース「Hacker Dojo」に通うようになり、ミートアップなどを通じて現地のエンジニアとも知り合う中で、事前に想像していた「シリコンバレーのエンジニア」像にも変化が起きた。

「Hacker Dojoには自分のように、それまで勤めていた会社を辞めて、自主的なプロジェクトにチャレンジする人がアメリカ中から集まっていました。試作品を作っては大企業にプレゼンすることを繰り返す人がたくさんいて、成功するという高いモチベーションとチャレンジ精神にあふれている人が多かったように思います」

一人でなんでもできる人たちが集まっているかと思いきや話してみると、それぞれに苦手な分野があり、自分の技術で彼らを手伝うこともできることがわかった。シリコンバレーで夢を実現しようとする人たちと交流するに連れて、自分もこの世界に入り込める余地があると白久氏は確認した。そこで当時関心を持っていたトラックなど商用車の運転支援システムを開発する会社「Yanbaru Robotics」を立ち上げる。渡米から4ヶ月目のことだった。

「現在ではほぼ勝負がついていますが、当時は商用車の自動運転技術は一般の乗用車と比べると遅れていて、今からでも参入できる余地があると考えていました。とはいえ、トラックを買う資金は無かったので、商用車と同じ油圧式のパワーステアリングを採用していた20年前の中古車を買って、分解するところから始めました」

ハンドルを分解し、どこに自動運転用のモーターを設置するか検討しているときの様子(写真提供:ARAV)

ハンドルを分解し、どこに自動運転用のモーターを設置するか検討しているときの様子(写真提供:ARAV)

大学やSUBARUで学んだ知識もあったが大半は独学で試行錯誤しながら、20年前の中古車にレベル2相当の運転支援システムを後付けすることに明け暮れたという。

「最初は家の前の道を時速20キロぐらいで走らせてみるところから始めて、そこから少し広い道路に出てみたりして、時速も少しずつ上げながら、買い物のついでに実験してみたりして、楽しみながら開発していましたね」

大学卒業後に結婚した妻に渡米を相談したところ、引き止めるどころか「一刻も早く行こう」と応援してくれたという。身内からの後押しもあり、SUBARU退職後に夫婦で渡米した。

大学卒業後に結婚した妻に渡米を相談したところ、引き止めるどころか「一刻も早く行こう」と応援してくれたという。身内からの後押しもあり、SUBARU退職後に夫婦で渡米した。

街中にはLiDARを取り付けた乗用車や、地元のメガベンチャー企業が開発していると思われる自動運転の車が走っていて、シリコンバレーならではの特異な環境に刺激を受けたという。しかし、渡米から1年が経ち、期限と決めていた2年間で事業を軌道に乗せる目処は立ちそうになかった。学生ビザでは特定の条件以外での就労はできないため、帰国することを考えるようになった。

一方で白久氏は開発していた試作品の動画や写真をSNSにも投稿していた。ある日、Raspberry Pi を使ってノートPCからリモート操作するラジコンの動画をTwitterにアップしたところ、「日本で建設業界を助けてほしい」というダイレクトメッセージが日本から届き、これまで培った技術を建設機械に応用することを考えるようになったという。

Raspberry Pi 3Bでほぼリアルタイムにネット経由で動かせるラジコンを作った。

— shirokunet (@shirokunet) June 3, 2019

車両のカメラ映像はWebRTC Momoを使ってオペレータのPCへ配信、操作コマンドはMQTT越しに車両へ送信。

試しに近くの公園で走らせてみると、カメラ映像のみ見ながらでも運転はできた。 pic.twitter.com/p2ka31isRN

「メッセージを頂いた方とやり取りして、建築・土木分野は人手不足と少子高齢化で自動運転技術のニーズが喫緊に迫っていることを知りました。一方で重機は公道を走らず、私有地で稼働するといった面でスタートアップでも実証実験がやりやすいなどの利点があることがわかりました」

この頃、日本企業からの仕事も多忙になってきたことから、2019年8月に半年前倒しで帰国。Yanbaru Roboticsは閉じ、それまで培った経験をフィールドロボティクス(屋外で活動する遠隔操作機械)にピボットすることを決めた。

捲土重来を期したARAV創業

油圧ショベルを遠隔で操作する実証実験の様子。(画像出典:プレスリリースより)

油圧ショベルを遠隔で操作する実証実験の様子。(画像出典:プレスリリースより)

帰国した白久氏は自身の構想をイベントでピッチしたり、フィールドロボティクスに関心を持つ学生やエンジニアをつなぐコミュニティを立ち上げるなどして、仲間集めに奔走する。初めて開催したミートアップイベントには80人。同時にスケルトニクス時代に縁のあったエンジェル投資家や母校である東京大学の産学協創推進本部にいる恩師と会い、日本での起業準備を進めていた。

「日本に帰国して、東大のスタートアップ支援制度が拡充していることを知りました。スケルトニクスを創業した頃は起業前の段階か、最初の資金調達を済ませた企業向けの制度が中心でしたが、東大卒業生の起業家にオフィス提供や共用のバックオフィスサービスを提供する東京大学FoundXや、投資ファンドを運営する東大IPC(東京大学協創プラットフォーム開発)ができ、これから起業する自分向けの体制が整っていると知り、すぐに応募しました」

FoundXに採択され、東京大学内のアントレプレナーラボに入居と同時に、白久氏は新会社ARAVを創業。社名はArchitectural Robust Autonomous Vehicles(建設向けの堅牢な自動運転車)の頭文字を取った。

日本では2度目の起業となったARAVだが、母校の環境だけでなく、社会全体の環境の変化も感じたという。

「VCの数も増え、大企業もスタートアップとのやりとりに慣れてきている印象を持ちました。私もSUBARUで大企業側がどのように物事を決めて、進めるかを学ぶことができました。そのおかげで、実証実験先や協業先との企業とのやりとりや交渉においても、要点を抑えながら進められているという実感があります」

現在は副業で参加するエンジニアを中心に17人体制で開発を進める。2020年3月には東大IPCから6300万円の出資を受けるなど、シリコンバレーで学んだ外部資本を活かしながら成長するスタートアップとしての歩みを着実に進めている。

今後は白久氏のみではなく、多くの社員や企業とチームを組み、どのように課題を一つずつ解決していくかが鍵だという。ここから先は力を合わせないと乗り切れないと語る白久氏は、建設現場が抱える課題に真摯に取り組んでいる。

再びスタートアップとしてスタートラインに立った白久氏。建設業界の安全という難しい社会課題をチームで解決すべく、どのように組織をマネジメントしていくかが目下の課題と語る。

再びスタートアップとしてスタートラインに立った白久氏。建設業界の安全という難しい社会課題をチームで解決すべく、どのように組織をマネジメントしていくかが目下の課題と語る。

「建機からオペレーターに送る映像の圧縮技術や通信の遅延を最小限にする工夫によって、建機とオペレーター間の通信ラグはインターネット経由の操作コマンドで0.1秒、映像は0.3秒程度に抑えることができています。5Gも視野に入れていますが、5Gになったからといって劇的に改善されるわけではありません。

まずは実際に現場でオペレーターが操作した際の50〜60%の効率の範囲で、実現できるアプリケーションを充実させたいと考えています。既に災害現場にも投入されていますが、建機は動きが早くないので、開発面でも非常にやりやすいし、現場での実績でも手応えを感じています」

自分自身の可能性を模索し続けた20代を経て、新たな道を進む白久氏は強い眼差しで前を向いていた。