金沢大学教授が深圳のスタートアップで新製品を開発

大学教授がスタートアップのインターン生に——深圳で気づいたMaker文化の重要性

コロナ前の勢いを失ったかに見える中国・深圳、かつては秋葉原の30倍の規模といわれた華強北電気街もコロナ禍をきっかけに縮小されている。一方で、ドローンの世界シェアを握るDJIが深圳に独創的なグローバル本社を建設するなど、依然として景気の良い話も聞こえてくる。

金沢大学で電子工学を教える傍ら、NT金沢の運営などMakerコミュニティーにも関わる秋田純一教授は、2022年の4月から9月まで「サバティカル研修」として深圳市の南方科技大学に滞在するとともに、ハードウェアスタートアップ「M5Stack」でインターンとして新製品の開発にも携わった。深圳の開発スピードを肌で感じた秋田教授に、半導体専門家またエンジニアとしての視点から、2022年現在の深圳と日本の大きな違いと、今後日本のものづくりはどうすればまた輝きを取り戻せるのかについて語っていただいた。(記事中の写真提供:秋田教授)

「海亀」教員が多く、基礎研究も盛んな深圳の大学

秋田教授が初めて深圳に来たのは2016年、香港に仕事で訪れた際に華強北電気街に寄ろうと思ったのがきっかけだ。それ以来「ものづくりを趣味や仕事にしている者はちゃんと来ないといけない」と考えるようになり、学生を連れて深圳のMaker Faireに参加したり、工場を見学したり、企業訪問したりしてきた。

秋田教授は大学のサバティカル研修制度を活用して2022年4月から半年間、深圳の南方科技大学を訪れて研究を行うことにした。中国の大学といえば、すぐ実用化できそうな目の前の研究や、すぐにビジネスになりそうな研究テーマを重視しているというイメージがあったが、実際は基礎研究に近い研究もたくさん行っていたという。

日本との大きな違いはやはり資金の差だ。研究費として深圳市から出る交付金は数千億円の世界で桁が違う。潤沢な資金があると全方位的な研究開発が可能となる。日本でもかつては潤沢な基盤研究費があったおかげで未来の種が生まれ、その結果幾多の研究者がノーベル賞を受賞できたが、バブル崩壊後の研究費は10分の1ほどに減額されてしまった。身も蓋もない話だが、政府に資金的な余裕があるかどうかが大きな分かれ道になる。もっとも南方科技大学でも、新任教員に対する研究立ち上げ資金は手厚いサポートがあるものの、使途を問わずに配分される研究費はないに等しい。その結果、テーマに合わせて申請する競争的資金が大半である状況は、日本と似ているという。それでも、中長期的な視点の競争的資金が多いのか、前述のように基礎研究に近い研究も多いようであった。

南方科技大学キャンパス

南方科技大学キャンパス

南方科技大学は2011年に設立された新しい大学で、キャンパスも綺麗。人種は中国人が大多数だが、海外でドクターを取得するなどして経験を積んだ「海亀族」と呼ばれる教員がほとんどで、世界的な大学ランキングでも上位に入る高い研究力を持つ。そして意外なことに教員の中で女性は20%近くを占める。学生に至っては3分の1が女性なのだそうだ。男女比の差が開きがちな理系大学において女性研究者が全く珍しくないというこの環境も、日本との大きな違いを感じた点の1つだと秋田教授は語る。

秋田教授が大学を訪れた時期はちょうど夏季休暇の時期と重なっていたが、休み中も学生はキャンパスを訪れて研究や論文の作成、プログラミングなどに真剣に取り組んでいた。学生は勉強した分だけ評価されることを理解している。例えば半導体関連のベンチャー企業に就職する卒業生の初年度の年収は日本円にすると1千万円ほど。彼らの目には明確な未来が見えている。

南方科技大学が用意した秋田教授のデスク

南方科技大学が用意した秋田教授のデスク

南方科技大学だけでなく、深圳大学など市内の他の大学も見学した秋田教授によると、深圳の大学にはビジネスとしての視点を持っている研究者が多かったという。これは海外帰りの教員が多いのと、中国人の気質、文化が大きく関係しているのだろう。そして行政のバックアップも大きいようだ。特に実用化できる研究や社会実装に関する研究への補助は大きく、支援されやすい。そして企業を経営している大学の研究者も深圳では珍しくない。

深圳大学のキャンパス近くにはインキュベーションビルがあり、学生たちの創業意識を高めている。とはいえ中には「転売ヤー」と呼ばれる「せどりビジネス」を行っている企業も見受けられるため、どれだけの新興企業が世の中を変える事業を展開していけるかは未知数だ。しかし、お互いに影響を及ぼし合うような環境が構築されており、学生の起業に対する意識が高いのは事実である。いずれにしても創業の母数が大きいのはとても大切なことで、多産多死になるとしても将来に期待を持つことができる。

技術者から見た深圳の地の利と「深圳スピード」の秘密

「深圳はどうしてそんなに開発ペースが速いのか? どうして日本ではうまくいかないのか?」

秋田教授は深圳に5ヶ月滞在し、深圳の地の利を肌で体感した。まず、ものを作るときの物理的な速さがある。パーツは華強北やECサイト「タオバオ」などで売られており、すぐに手に入る。基板設計や製造に関しては工場が近くにあるため、わずか1日で製造完了となる。一方、日本から発注すると配送に1週間を要してしまう。たかだか1週間ではない。ものづくりは試行錯誤の繰り返しであり、わずか1回の試作品で完成に至るケースなどまずない。一度製造してみた結果修正点が見つかり、再度修正しての繰り返しとなるため、一度の発注で1日かかるか、1週間かかるかでは当然大きな差が生まれることになる。

興味深いことにこのスピードの違いにより、ものづくりの思考方法や取り組み方が変わってくる。日本のように1回の発注で1週間以上を要し、送料もそれなりにかかるのであれば失敗の回数を減らすべく慎重に設計することになる。一方、深圳で発注すればすぐに届くのに加えて送料はわずか200円ほどのため、思いついたときに気軽に作ることができる。日本とは違い失敗を恐れずに作って直すことを繰り返していけるため、失敗前提で考え、まずは作ってみるという発想になる。これが速さの大きな要素の1つなのだという。

また、深圳には「系列(下請け)」という概念があまりない。日本には系列やグループ会社、子会社が存在するが、深圳は「方案公司」と呼ばれる設計受託会社に動的に発注し合うのが一般的であり、しがらみがない。日本のような下請け構造だと毎回同じようなパーツを受注することが多く、技術の幅がなかなか広がらない。一方、深圳ではそれぞれの受託会社がいろいろな製品の設計に取り組んで場数を踏み、新しい技術も柔軟に受け入れる。これが技術の向上につながっているのである。

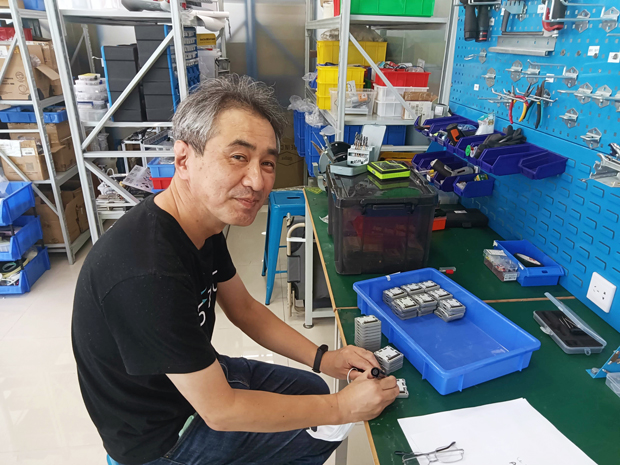

M5Stack ExtPort For Core2初期ロット品と秋田教授

M5Stack ExtPort For Core2初期ロット品と秋田教授

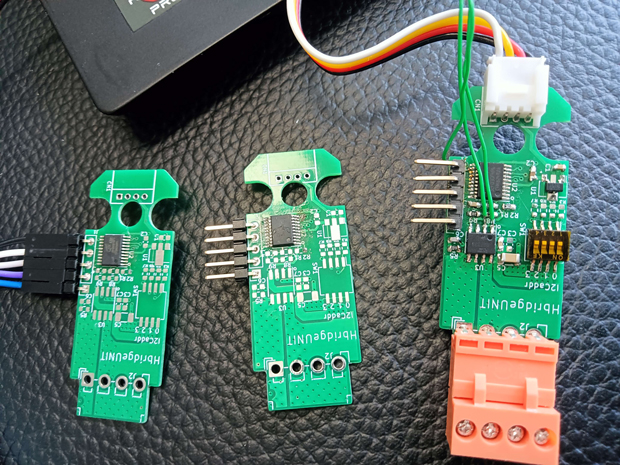

秋田教授の開発したM5Stack ExtPort For Core2(中国のECサイトより)

秋田教授の開発したM5Stack ExtPort For Core2(中国のECサイトより)

秋田教授の開発したM5Stack USB TypeC2Grove UNIT(M5Stack公式Twitterより)

秋田教授の開発したM5Stack USB TypeC2Grove UNIT(M5Stack公式Twitterより)

秋田教授はハードウェアスタートアップ「M5Stack」でインターンとして開発に携わった。M5Stackにとって外部の人を開発チームに引き入れて共に設計するのは珍しいことではない。秋田教授と同時期にアメリカから中国に帰省していた留学生も同様に開発に携わっていた。外部の力を借りずに自分たちだけで製品を作り上げる、といったこだわりはM5Stack内にあまりなく、この姿勢がオープンイノベーションを生み出している。

そして稟議書を回さなくて良い意思決定の速さにも驚かされる。例えば秋田教授が新製品のアイデアをいくつか提案すると、社長のJimmy Lai氏はそれぞれのアイデアに興味のあるメンバーを募り、チャットアプリ「WeChat(微信)」ですぐにグループを作成する。その後1つのアイデアの仕様固めに取りかかり、基板設計を終えるまでトータルでわずか1週間ほどしかかからなかった。M5Stackの動きは特にスピードが速いようだが「深圳の1週間はシリコンバレーの1ヶ月」をまさに体現したエピソードである。

深圳は半導体産業が想像以上に根付いていた

意思決定のスピードの速さは本当に素晴らしく、政府は潤沢な資金を投入し、大学は基礎研究をしっかり行っている。そして学生たちの研究意欲も高い。しかし一方で、深圳は中国景気の減速とともに以前のような勢いをもう失っているのではないか、と主張するメディアは多い。

確かに、以前は人海戦術で安い労働力を武器に「世界の工場」となった中国だが、今では人件費も物価も上がってきており、安さだけの時代は終わりつつある。そしてゼロコロナ政策によるビザの発給停止と隔離措置も相まって、各国のバイヤーは華強北で電子機器やパーツを気軽に仕入れられなくなってしまった。

しかし、深圳は深圳なりに進化している。これは単なる大規模化とは違う独自の近代化である。秋田教授は「深圳は半導体の産業が思ったより根付いていた」と語る。例えば最近は、品薄の「STM32」と呼ばれるマイコンの互換品が出回っているようだ。STM32シリーズは格安ガジェットやリモコンにも使われている汎用的なマイコンで、業界では基本的な動作が保証されている低価格な互換チップのニーズが高い。

本家STM32マイコン「STM32F030」(右)、互換STM32マイコン「AT32F421」(中)、互換STM32マイコン「HK32F030」(左)

本家STM32マイコン「STM32F030」(右)、互換STM32マイコン「AT32F421」(中)、互換STM32マイコン「HK32F030」(左)

この互換チップを秋田教授が確認すると、STM32のコピー品ではなくSTM32と同等の機能を持つチップがゼロから作られていたことが判明した。中国では長年半導体設計を行っていた会社がとても多く、それらの会社には自社設計図やノウハウが蓄積されており、ゼロから互換チップを作る技術力が身に付いていたのである。

また、互換チップとは別のいわゆる「カスタム半導体」と呼ばれる独自チップも存在する。ニセAirPods分解記事にも登場したBluetoothイヤフォンなどに使われているチップは、スマホに搭載されているような最先端チップではないが非常に使いやすく、かゆいところに手が届く設計だ。このように安価な互換チップの設計から、マーケットのニーズに合わせたオリジナルのICチップを設計できる会社に成長していった企業が多く見られる。

今までは、とりわけスタートアップや個人のものづくりにおいて、半導体は既製品を使うのみに留まっていたが、現代は半導体そのものをカスタマイズできる会社が出てきたのである。自分の製品用のカスタム半導体を作ってもらえるようになったのは大きな進歩だ。

日本とは違い、深圳には数千ものカスタム半導体メーカーが存在する。注目すべきことに彼らの半導体の製造技術は必ずしも最先端でない。しかし価格は抑えながらも機能は十分で、そこには市場的な面白さが秘められている。このカスタム半導体を「横展開」の視点で見るとどうなるか。今までマイコンが乗っていなかったものにマイコンが乗るとこんなに世の中が変わるのか、という視点を持つことが大事であると秋田教授は語る。

日本の未来はMakerにかかっている

では、日本の企業やスタートアップが深圳の事例から学べる点はあるのだろうか?

深圳の地の利は仕方ないとしても、意思決定の速さは各自が意識することで改善できる余地はありそうだ。決裁権のあるリーダーがその場で決定してチームビルドを行っていくM5Stackの動き方はとても参考になる。そしてM5Stackの社長のJimmy Lai氏が現役のMakerであるように、リーダーが「現場」や「技術」をよく知っていることも、それと並んで大切な要素といえる。

一方で、日本は中国にまだない大きなアドバンテージを持っている。それは「Maker文化」である。

「売れそうだから作るのではなく、作りたいから作る。好きなことをしていい」という研究が大事だと秋田教授は語る。例えばソニーのウォークマンのように、売ることを考えずに作ってみた試作品が後々大ヒットにつながるかもしれない。確かに好きなものを作って出展するイベントであるMaker FaireやNT金沢などに行くと、この言葉はその通りである。好きな研究や開発なら持続しやすくモチベーションも高くなり、結果、とても独創的なハードウェアが誕生している。

NT金沢(秋田教授提供)

NT金沢(秋田教授提供)

意外なことに、深圳にはMakerの数が少なく、Maker文化は中国にまだ根付いていない。一方で日本は圧倒的にMakerの幅が広い。日本人Makerたちはすぐに儲かるようなものを作っているわけではないが素地がある。昔は電子工作するのは「変な人」とみなされる傾向もあったが、最近は市民権を得ており、Maker Faire Tokyoも活気に溢れている。

「電子工作を『素人の工作』と一蹴せずにきちんと評価する世代が主役になり、彼らが深圳を道具として思う存分活用できれば、もっと活躍の場が広がって日本の未来は明るくなる」と秋田教授は期待を寄せている。