ハードウェアスタートアップのヒト・モノ・カネ

スタートアップのチームづくりと採用——男女半々/多国籍がベストである理由

PLEN Roboticsのオフィス。最後列右から3番目の男性が富田氏。写真提供:PLEN Robotics

PLEN Roboticsのオフィス。最後列右から3番目の男性が富田氏。写真提供:PLEN Robotics

ビジネスを進める上で必要な3つの資源として挙げられる「ヒト・モノ・カネ」。それはスタートアップや、既存企業の事業活動だけでなく、個人でモノを作って売るときにも重要です。

特にハードウェアスタートアップは試作開発段階から多額のコストがかかり、量産ともなれば工場や部品調達の面で、多くの仲間やパートナーが必要となります。メイカーズムーブメントを通じて、工作機械や基板など一部のコストが劇的に下がりましたが、商品化までの道のりには多くのハードルが存在しています。

そうした環境で日本のハードウェアスタートアップは、どのようにして開発し、資金調達やパートナー探しを経て、私たちに製品を届けているのでしょうか。ハードウェアスタートアップのリアルな「ヒト・モノ・カネ」事情を知りたいという筆者の相談を快く引き受けてくれたのは、PLEN Roboticsの創業メンバーでCOOの富田敦彦氏。2017年の発表から2年がかりで製品化にこぎつけた「PLEN Cube」開発の舞台裏を余すところなく語りおろしていただきました。

全3回のシリーズの初回はヒトをテーマに、創業メンバーの集め方から社員やインターンの採用の考え方について伺いました。(取材・編集・文:越智岳人)

第1回:PLEN流チーム作りの肝は多様性

PLEN RoboticsはPLEN CubeというAIアシスタントを開発するスタートアップです。2017年2月にKickstarterで発表し資金調達を開始しました。2019年8月、ようやく量産ステージに入り、まだ少量ずつですがクラウドファンディングでの支援者への発送を開始しました。現在は一般発売に向けて準備を進めている段階です。

PLEN Cubeの開発には想定外の出来事も含め、さまざまなハードルがありました。そして、現在も乗り越えようとしているハードルがいくつもあります。しかし、記憶が鮮明なうちに私たちの経験を伝えることで、これからハードウェアスタートアップとして起業する人たちの役に立てればと思い、fabcrossでの連載を受けることにしました。

1人のスーパーマンだけではモノは作れない

知り合ったばかりのころの富田氏(一番左)と赤澤氏(一番右)。(写真提供:PLEN Robotics)

知り合ったばかりのころの富田氏(一番左)と赤澤氏(一番右)。(写真提供:PLEN Robotics)

PLEN Roboticsに私が参加したきっかけは2014年、創業者を同じくするPLEN Projectという会社です。代表の赤澤夏郎は2004年から大阪で人型ロボットを開発していました。当時の関西には石黒先生(人間そっくりのアンドロイド開発で知られる大阪大学の石黒浩教授)やロボットクリエイターの高橋智隆氏など、ロボットの領域で活躍するスーパーマンのような人材がTeam Osakaとして集まり、赤澤もそのメンバーとして活躍していたと聞いています。

私と赤澤が知り合ったのはメイカーズムーブメントで盛り上がっていた2013年、共通の友人が企画したスタートアップとビジネスパーソンをマッチングさせるミートアップイベントでした。

当時、私は外資系金融機関に席を置いていたのですが、パソコンの画面の中で完結するバーチャルな世界での仕事をやり尽くした気持ちになっていて、リアルな製品、例えばワインや日本酒を造ったり、販売する仕事を立ち上げたりしたいと思っていた時期でした。そんな時期に、赤澤が作っていた二足歩行のロボット(PLEN)がスマートフォンを経由して、現実世界で多彩な動作をする姿を見て強烈な印象を受けました。赤澤に話しかけると、次のモデル(PLEN2)を開発するというので、ビジネス面で手伝うことを決めました。

その頃はガジェットのようなロボットだけでなく、Pepperのようなサービスロボットが出始め、求められる技術領域も広く深くなっていた時期でした。もう、ソフトからハードまでカバーする1人のスーパーマンだけでロボットを作る時代ではなくなってきたのだと思います。そういった状況で赤澤には大阪で開発に集中してもらい、商談は東京が多かったので、その仕事は東京で私が引き受けるという役割分担をしました。スタートアップは人的なリソースが限られています。それぞれが得意な仕事に集中し、役割を分担させることもスタートアップの初期段階では重要です。

大企業との合弁、そして解消の理由

PLENGoer Robotics時代のオフィス。(写真提供:PLEN Robotics)

PLENGoer Robotics時代のオフィス。(写真提供:PLEN Robotics)

PLEN Cubeは当初、中国の大手EMSであるGoertek(歌尔股份)との合弁会社で開発していました。

受託生産から踏み出し、ドローンやロボットなど将来性のある分野へ積極的に投資していたGoertekから接触があったのが、きっかけでした。私たちとしては世界の生産の中心である中国のなかでも大手のEMSと組めば、最先端の生産技術を学ぶことができ、その生産能力により、1人でも多くの人に自分たちのロボットを届けられると考えたからです。

当時、赤澤と次に開発するロボットについて議論していたとき、私が「まずは、車輪で移動できて、食卓にお茶を運ぶような、単機能のロボットでいいじゃないか」と言ったら、赤澤に「そんなものは絶対に作りたくない」と怒られたのを覚えています。

赤澤には、誰も見たことがないようなロボットを1人でも多くの人に届けたい。合弁会社を設立した背景には、高い目標を持ってチャレンジできる環境を作ろうという思いがありました。こうして、Goertekが65%、私たちが35%を出資する形でPLENGoer Roboticsという会社を設立しました。

期待に胸を膨らませて新しい体制で開発を開始しましたが、理想と現実は異なりました。重厚長大なモノづくりと、急成長を目指して短期間でアジャイルに開発するスタートアップは水と油のような関係でした。

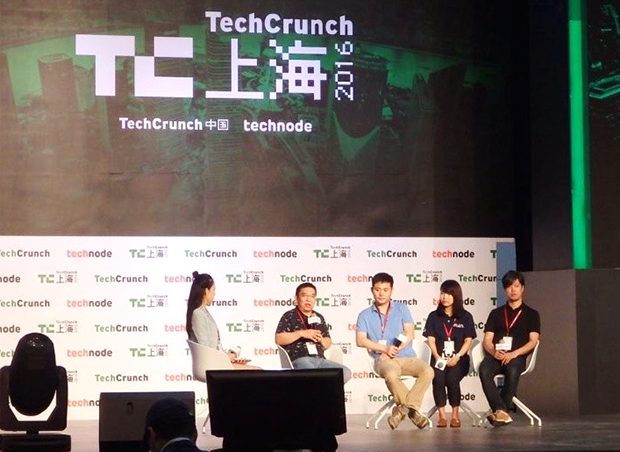

PLENGoer Robotics時代には中国のスタートアップ系イベントにも登壇した。(写真提供:PLEN Robotics)

PLENGoer Robotics時代には中国のスタートアップ系イベントにも登壇した。(写真提供:PLEN Robotics)

中国の会社は意思決定が早いと聞いていました。確かにトップの決断は「その場」で決める早さでした。しかし、実務部隊のスピードは別です。大規模EMSは大企業から製品製造を受託し、顧客から依頼された仕様で何十万台という規模で量産するような会社です。量産設計の仕様は1年前には確定させ、部品の選定は10カ月前に終わらせるといったスケジュールで動いている現場の時間軸は、ぎりぎりまで新しいアイデアを試したい私たちとは相いれないものがありました。

また、大規模な組織運営には、計画とその進捗報告など大量の事務仕事が発生します。意思決定するのはトップ、進捗管理をするのは現場と縁のない本社スタッフ、私たちと働くのは半年以上先まで引かれた計画に沿って動く現場の人たちという3層構造のなかでは、あらかじめ決めた工程を着実に消化することが重要で、無駄になるかもしれない試行錯誤を繰り返すことは難しくなってきました。それぞれのやり方を足して2で割るような解決方法も考えられましたが、お互いが不本意な妥協をして本来の強みを発揮できないのは不合理と考え、結局、私たちから提携解消を提案しました。

提携解消には半年を要しましたが、PLEN Cubeの事業は私たちが引き取ることで決まり、新たに設立されたPLEN Roboticsとして再出発することにしました。もめることはありませんでした。

振り返ると、私たちには合弁会社なのでお互いにアイデアとノウハウを出し合って製品を作ろう、という少々甘い期待もありましたが、「仕様を提示してほしい。その通りに生産するから!」というEMSの現場には通じませんでした。ただ、スコープを切って相談をすると的確なアドバイスを貰えることもあったので、やり取りの仕方によってはうまくできる方法もあったのかもしれません。私たちのEMSに対する知識、経験も不足していました。

日本人だけ、男だけの会社には絶対にしない理由

女性中心のセールス&マーケティングチームはインターン生を中心に構成している。(写真提供:PLEN Robotics)

女性中心のセールス&マーケティングチームはインターン生を中心に構成している。(写真提供:PLEN Robotics)

採用について、私が意識し始めたのは多国籍チームで仕事をしたPLENGoer Robotics時代からです。採用やチーム構成についてはいまだ試行錯誤をしながら進めていますが、こだわっているのは分散です。外国人比率と女性比率をそれぞれ50%以上にすることを目指しています。

世界的にもエンジニアの大半は男性だし、特に日本人は以心伝心でやりとりできることを好む傾向があるので、何も考えずに採用していると、日本のハードウェアスタートアップは自然と日本人男性ばかりの組織になると思います。それが大きな落とし穴になると気が付きました。

以心伝心は言い換えると、コミュニケーションが極端に少なく、決めたことも記録に残りません。それは何が正しいか第三者視点で判断する機会も得られないということです。だからこそ、エンジニアには積極的に海外人材を採用しています。文化や言語が異なるので、必然的にコミュニケーションをとらないとチームがまとまりません。言葉の壁という問題はありますが、今では何を作るのか、なぜその仕様なのか、いつまでにできるのかといったことを互いに話し合って決めることで、以心伝心で起きていた数々の弊害が解消されるメリットの方が大きいと思うようになりました。

一方、セールスやマーケティングは、女性中心のチームが良いと思っています。理由は、売れるものを作るためのマーケット志向と、売り込むためのユーザー中心志向の両方が、女性には備わっていると感じることが多いからです。私も展示会で否定的なコメントを頂くと、なんとか反論しようとする自分に気付きます。でも大事なことは反論でなく、否定的なコメントの裏にある使う側の声を聞くことなので、男性中心のエンジニアチームが開発したものを女性中心のセールス&マーケティングチームが客観的に評価し、開発者とは異なる視点に立ってフィードバックすることで、さまざまな利用イメージを想定しながら開発を進められるようにすることが理想です。

セールス&マーケティングチームが収集した市場の意見は、製品開発において重要なフィードバックだ。(写真提供:PLEN Robotics)

セールス&マーケティングチームが収集した市場の意見は、製品開発において重要なフィードバックだ。(写真提供:PLEN Robotics)

エンジニアやデザイナーは制作物で力量が分かりますが、セールス&マーケティング担当者は、実績に、プロダクト、マーケット、看板がミックスされるので実力を評価するのは難しいものがあります。そこで、採用のインタビューは最初に外国人エンジニアが担当するようにしました。これは自分が外資系企業の面接を受けた時の経験がベースになっています。言語が違うわけですから、必然的に英語で自分を売り込まないといけない。ここで人と話すことがおっくうな人は、そもそもインタビューを受けないですね。

頭のいい人は芝居もうまいので、本当にそう思っていないことでも演技力で面接を突破しようとする。例えば営業の仕事が好きでなくても、自信たっぷりに「好きです」と言えます。そうすると、チームに入った後でミスマッチが起きます。でも、話しかけるのが気後れするタイプの人間に対しては、演技力は通用しません。この方法を採るようになってから、ミスマッチしにくい方が採用できるようになってきています。

アウェイな環境の面接をくぐり抜けて日本人が採用されるわけですが、面接する側の外国人にとっても日本で働くことはアウェイです。アウェイな環境に飛び込める人はコミュニケーション能力が高い傾向を感じます。「一次面接を担当したい人いる?」と社内で募集をかけたときに、真っ先に手を上げるのは外国人エンジニアでした。もちろん適性を見てアサインは決めますが、自分に適性があるか考える前に手を挙げる行動力は重要です。こういう時、日本人はまず周りの顔色を伺ってから判断していませんか?

フェーズによって必要な人材も変わる

スタートアップはフェーズによって必要な人材のスペックも変わります。最初は何でもやらなきゃいけないので、一つ一つは極めてなくても、ある程度なんでもできる万能型の人材が活躍します。でも事業が進んでいくと、何か一つに精通したエキスパートが必要になり、ジェネラリストには居心地の悪い環境になることもあります。エンジニアに期待される分野も変わってきます。IoT系のスタートアップであれば、最初はハードウェアや組み込み系のエンジニアがとても重要ですが、開発が進むとアプリやサーバーサイドに強いエンジニアが必要になります。

個人的な意見ですが、居心地が良くて離職率が低いベンチャーが本当に良い会社とは思えません。変わり続ける環境のなかで自分自身も変化し成長していく生き方もあれば、スタートアップのそれぞれのフェーズと、自分のスキルをマッチするよう適切に転職するというキャリアもあってしかるべきだと思います。これは共同創業者の私であっても同様で、エンジニア達が扱う先端技術を理解する努力を怠ると「老害」と言われても仕方がありません。

足りない人材は外で補う

若く多様性にあふれた開発チーム。(写真提供:PLEN Robotics)

若く多様性にあふれた開発チーム。(写真提供:PLEN Robotics)

多様性のある組織を目指していても、必要な人材をすべて採用できるとは限りません。特に私たちの場合、創業者以外は全員若い。そうなると経験豊富なベテランの知恵をどこかで補わなければなりません。私たちはパナソニックやビクターなどの大企業で働き、自らベンチャー企業の経営経験もあるようなインダストリアルベテランをアドバイザーとして契約し、ものづくりやベンチャー企業経営のイロハを学んでいます。それこそ最初はガントチャートで量産のプロセスを組み立てるところから教わりました。

こうしたベテランと知り合ったきっかけは人の縁です。一人の方はインテルの担当者から紹介いただきました。その当時、インテルは「Edison」(IoT向け超小型シングルボードコンピューター)を出してオープンソースハードウェアの世界に参入するべく、コミュニティー作りに熱心でした。私たちはインテルが出していた「Joule」(Edisonに続く高性能シングルボードコンピューター)をPLEN Cubeに採用しようとしていたので、同社のコミュニティーにも出入りしていました。無いもの尽くしのスタートアップに、ものづくりのベテランを紹介してくれたインテルには感謝していますが、肝心のJouleがディスコン(開発停止)になったあおりを受けて、PLEN Cubeの開発は当初の予定から大幅に遅れることになるわけです。

※次回、モノ編に続きます