深センに集うスタートアップを支える人たち——SeeedとJENESISを訪ねて

ハードウェアの聖地、イノベーションのメッカ、深センを表す言葉は常に刺激的なニュアンスを多分に含んでいる。

しかし人件費が高騰し、地図が追いつかないスピードで都市開発が進む深センを一言で表すのは難しいし、一カ月前の情報が全く役に立たないことも当然のように起きている。そんな変化の激しい街で、どのように人々は働いているのか。

中国を代表するハードウェア・スタートアップであるSeeedの新オフィスと、日本人経営者によるEMS、JENESISの工場を訪ねた。

Makerのためのスタートアップ「Seeed」の新オフィスに行く

Seeed(シード)は2008年に創業した企業で、オープンソースハードやIoTの試作向け製品の製造販売や、プリント基板や3Dプリントの造形サービス、ArduinoやRaspberry Piといった他社製品の販売を行っている。またメイカースペースの運営やMaker Faireの運営にも携わるなど、文化とビジネスの両面からMakerやスタートアップをサポートしている。

当初はSeeed Studioという社名だったが、社員数が250人を超え、教育向けの事業やメイカースペース運営の事業を分社化するなど「Studio」という枠に収まらない規模に成長したため、現在ではSeeedと社名を改めている。

2017年に日本法人が設立され、今回はその日本法人代表である坪井義浩さんの案内でSeeedの2拠点を取材した。

Seeed日本法人の坪井義浩氏(右)と、Business Development managerのJessica Zhou氏(左)

Seeed日本法人の坪井義浩氏(右)と、Business Development managerのJessica Zhou氏(左)

本社オフィスのエントランス。大手デベロッパー主導のもと再開発が進んでいる地域にあり、オフィス街やタワーマンション、地下鉄の延伸工事が同時並行で進んでいた。取材後にタクシーをスマートフォンから呼び出そうにも周辺一帯の地図がまだないので、地図が完成しているエリアまで徒歩で移動して呼ぶ必要があった。

本社オフィスのエントランス。大手デベロッパー主導のもと再開発が進んでいる地域にあり、オフィス街やタワーマンション、地下鉄の延伸工事が同時並行で進んでいた。取材後にタクシーをスマートフォンから呼び出そうにも周辺一帯の地図がまだないので、地図が完成しているエリアまで徒歩で移動して呼ぶ必要があった。

エントランスを抜けた先にあるフリースペース。若い社員が多いだけあって、内装もポップでおしゃれな雰囲気。写真では伝わりにくいが照明は暗めで、やたらと明るい日本のオフィスとは少し違った印象を受けた

エントランスを抜けた先にあるフリースペース。若い社員が多いだけあって、内装もポップでおしゃれな雰囲気。写真では伝わりにくいが照明は暗めで、やたらと明るい日本のオフィスとは少し違った印象を受けた

開発部門のフロア。デスクが広く、社員は基本的に私服で黙々と作業していた。

開発部門のフロア。デスクが広く、社員は基本的に私服で黙々と作業していた。

回路を設計するスタッフ。設計から製造、出荷まで深センで全てカバーしていて、生産拠点はオフィスのすぐ近くにあるという。

回路を設計するスタッフ。設計から製造、出荷まで深センで全てカバーしていて、生産拠点はオフィスのすぐ近くにあるという。

社内にあるメイカースペース。創業期からある機械から最新の3Dプリンターまでそろっている。

社内にあるメイカースペース。創業期からある機械から最新の3Dプリンターまでそろっている。

テラスには自社開発したセンサーキットが設置され、大気や気温などのデータを計測していた。同社では「Internet of Tea(略すとIoTになる)」として、同社の製品を使って中国国内の茶畑で実証実験を行っているという。

テラスには自社開発したセンサーキットが設置され、大気や気温などのデータを計測していた。同社では「Internet of Tea(略すとIoTになる)」として、同社の製品を使って中国国内の茶畑で実証実験を行っているという。

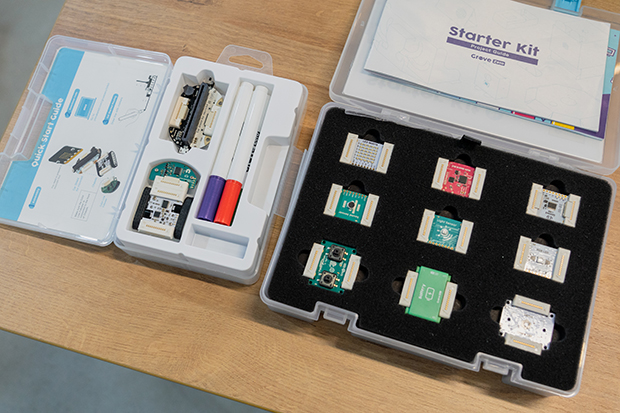

教育関連キットの開発と製造を担う子会社「柴火創客教育」(上)と、同社が手がけたSTEM教育向けのキット「Grove Zero」。

教育関連キットの開発と製造を担う子会社「柴火創客教育」(上)と、同社が手がけたSTEM教育向けのキット「Grove Zero」。

Seeedの子会社の「Chaihuo Maker Culture Communication(柴火創客空間)」が運営するメイカースペース「柴火x.factory」。柴火は「衆人拾柴火焔高」(多くの人が柴を拾えば炎は高く上がる)という中国の古いことわざに由来する。

Seeedの子会社の「Chaihuo Maker Culture Communication(柴火創客空間)」が運営するメイカースペース「柴火x.factory」。柴火は「衆人拾柴火焔高」(多くの人が柴を拾えば炎は高く上がる)という中国の古いことわざに由来する。

ビジネスだけでなく、Makerコミュニティにも創業期から深くコミットしているのがSeeedの特徴だ。2012年からMaker Faire Shenzhenを主催/運営し、スタートアップやMaker向けのメイカースペースも運営している。現在、深セン以外にも進出すべく2カ所で工事を進めているという。

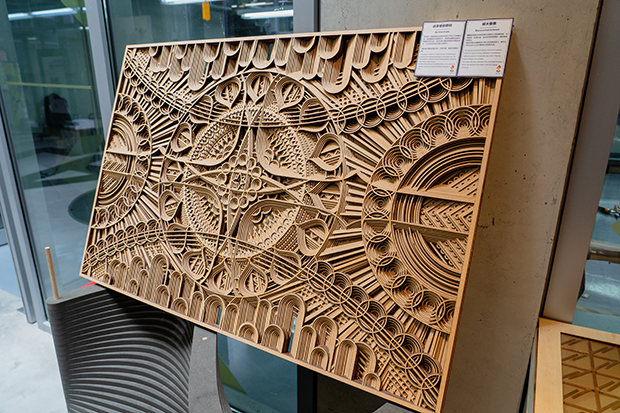

柴火創客空間は2011年にオープンし、2017年に完成したx.factoryに機能を移した。立ち上げ当初は小型の工作機械中心のスペースだったそうだが、現在では本格的な工作機械を置けるようになり、利用者の作品のクオリティ向上にもつながっているという。

柴火創客空間は2011年にオープンし、2017年に完成したx.factoryに機能を移した。立ち上げ当初は小型の工作機械中心のスペースだったそうだが、現在では本格的な工作機械を置けるようになり、利用者の作品のクオリティ向上にもつながっているという。

メイカースペースのユーザーであるStereo Woodが制作したアート作品「Da vinci code」。レーザーカッターで彫刻した11枚の板を重ね合わせている

メイカースペースのユーザーであるStereo Woodが制作したアート作品「Da vinci code」。レーザーカッターで彫刻した11枚の板を重ね合わせている

利用者のプロフィールが貼られたボード。中央にある世界地図は基板で出来ている。2018年9月時点の会員数は6000人。

利用者のプロフィールが貼られたボード。中央にある世界地図は基板で出来ている。2018年9月時点の会員数は6000人。

会員は必要であればSeeedが提携している工場にもアクセスできるので、IoT系のスタートアップ向きのメイカースペースではあるが、木工などアナログな工作機械も充実しているのでアート系の作家やMakerの利用も少なくないという。

日本人経営によるEMS「JENESIS」

深センの工業団地の中にあるJENESISの受付。2018年6月に提携した日本のミラの中国法人も同社のオフィス内にある。

深センの工業団地の中にあるJENESISの受付。2018年6月に提携した日本のミラの中国法人も同社のオフィス内にある。

深セン市政府のデータによれば、深センにおける全業種/業態の給与の基準となる「給与指導水準」は2017年から2018年の間に平均値で12.5%も上昇した。街中では最新のスマートフォンを手にする人があふれ、市内の商業施設の中にあるTESLAのショールームは常ににぎわっている。人件費の高騰から多くのスタートアップ向けの案件は深セン郊外や隣の東莞市に流れているという話も聞くが、まだまだ製造拠点としての深センも健在だ。

組み立てラインで作業する工員。

組み立てラインで作業する工員。

深センに生産拠点を構えるJENESIS Holdings(ジェネシス・ホールディングス)の中国法人JENESISは日本人が経営するEMSだ。日本交通やイオンなど非製造業の日本企業からの取引に加え、スタートアップの量産も支援している。過去に取材したユニロボットの「unibo」も同社が量産に携わっている。

アジアのMakers連載でおなじみの高須正和氏。代表の藤岡氏が不在の間、日本からの視察に対応していた。

アジアのMakers連載でおなじみの高須正和氏。代表の藤岡氏が不在の間、日本からの視察に対応していた。

代表取締役社長の藤岡淳一氏は本業のEMSの傍ら、日本からの見学やスタートアップからの相談にも対応していて、毎月1回オープンデーと称して自社工場の見学を受け付けている。筆者が取材した日は日本の旅行代理店が企画した視察ツアーの一環で、とある地方都市から来た経営者が見学に訪れていた。あいにく藤岡氏は日本に出張中だったため、同氏と交流のある高須正和氏が代理で社内を案内していた。

メイクやアクセサリーに関する細かな規定を示したボードと、梱包作業のライン。

メイクやアクセサリーに関する細かな規定を示したボードと、梱包作業のライン。

現在ではDJIやAlibaba、Tencentといったユニコーン企業が台頭する街だが、労働集約型で受託生産を請け負う工場が中心だった時代を経てサプライチェーンが集まり、金型からPCB、PCBA、各種部品に至るまで集約されている。人件費や土地の価格が高騰しても、深センはハードウェアのビジネスには欠かせない都市でありつづけている背景には、試作から量産までこぎつけるまでの圧倒的なスピードが背景にある。

はんだ付けをする女性従業員達。JENESISでは臨時工を含め約100人の従業員が組み立てや検品、梱包などの作業に従事している。

はんだ付けをする女性従業員達。JENESISでは臨時工を含め約100人の従業員が組み立てや検品、梱包などの作業に従事している。

JENESISもそういった深センの地の利を生かしながら、スタートアップを含む日本企業の量産をサポートしている。言語や商慣習の違いに壁を感じる日本側から見れば、藤岡氏が率いるJENESISは「中国でありながら日本」のような存在に映るだろう。

そうした日本での量産案件をサポートすべく、2018年6月にIoTデバイス開発を手がける日本のベンチャー企業ミラと提携し、企画から保守までサポートするODMサービスを開始している。

これまで多くの日本のスタートアップが言葉や文化の違いに苦戦しながらも、小ロットでも対応する工場を必死に探し、不良品や要求と違う納品物と格闘していた。全体を見ればそういった傾向は依然として変わらないが、JENESISのような日本市場向けかつスタートアップにも対応するEMSの登場や、中国での量産に長けたメーカー出身者らがコーディネーターとしてサポートするケースも出始め、徐々にではあるが「量産の壁」にも変化の兆しが見えている。