バルミューダ ザ・スピーカー開発者

バルミューダ初のスピーカー開発秘話——入社初日で開発最前線に立ったエンジニア

バルミューダといえば、日本を代表するデザイン家電ブランドだ。

DCモーターで自然界の風を再現した扇風機やスチームテクノロジーでパンをふっくら焼くトースターなど、操作性に優れシンプルで飽きのこないデザインと、斬新なアイデアでユーザーに新しい体験を提供するユニークなヒット作を世に送り出している。

そうした「白物」家電に加え、今回Bluetoothスピーカー「BALMUDA The Speaker」で「黒物」オーディオ分野に進出。それは、高性能だが画一的なデザインのスピーカーとも、スマートな機能満載だが音質はイマイチなスピーカーとも違う、こだわりに満ちた製品。その開発過程を、音響設計を担当したエンジニアの浦純也さんにお聞きした。(撮影:川島彩水)

バルミューダ初のオーディオ製品「BALMUDA The Speaker」

バルミューダの社長はプロミュージシャンの経験もある寺尾玄氏。音へのこだわりは人一倍強い。それゆえにこそ、オーディオ機器メーカーにサウンドで張り合えるという自信も経験もないうちは、自社製品としてオーディオ機器に手を染める気は全くなかったそうだ。しかし、デザインを担当する社員によるスピーカーのデモンストレーションを見て、その考えを変えることとなる。

そのデモは、左右のスピーカーの間にステージのような空間があり、そこに音楽に合わせて照明やミラーボールの光が明滅するというもの。バカバカしくも思えるが、実際に音を聞くと、その体験はまるでライブ会場の客席や、そのステージに立っているかのような気分で音楽を聴く、という新鮮な感動に満ちた体験だった。

「僕が面接受けている時にスピーカーの企画が始まって、音をどうしようかっていうタイミングになった頃、来月になったら僕が入るから、任せればいいんじゃないのって、そんな感じだったようで(笑)」

と語るのは、当時大手楽器メーカーからバルミューダへと転職したばかりだったエンジニアの浦純也さん。バルミューダ入社後、最初に円柱型のスピーカーの試作機を見た時は寺尾社長と同様の感想を持ったが、それと同時に、

「デザイナーさんはエンジニアじゃないんで、デジタルアンプにスピーカーユニットをLEDを並列に付けたんですね。そしたら音に合わせて光った。アナログアンプだと光らないし、デジタルアンプでも直結だと長く動かしたら壊れます。ですが、たまたま音に合わせて幻想的に光ったんですよね」

と、いかにもエンジニアらしく『エンジニア的ではない発想から生み出された』という部分にも面白みを感じたという。こうして入社初日のその日から開発の最前線に立つこととなった浦さんだが、その時点で外見デザインの方向性はほぼ固まりつつあった。

スピーカーの音響設計を担当したエンジニアの浦純也さん。古巣在職中にはfabcrossでも取りあげたハードウェア版ボーカロイド搭載ガジェットキーボード「ポケット・ミク」 の開発にも参画した。

スピーカーの音響設計を担当したエンジニアの浦純也さん。古巣在職中にはfabcrossでも取りあげたハードウェア版ボーカロイド搭載ガジェットキーボード「ポケット・ミク」 の開発にも参画した。

「デザインとファンクションの共存はすごく難しい課題ですよね。最初にこのデザインありきで、スピーカーが上を向いてたんですが、それだと音の広がりが心配だったので、ディフューザー(音を拡散させるための反響板)を付けて全周囲に音を拡散したいと思ったんです。で、スピーカーを下に向ければ机に置くと机がディフューザーのようになって低音を増強しやすい。でもその話を社長にしたら、置く場所によって音が変わるのはダメって言われて。ああ、そうかと。

で、次に上にディフューザーを付けてみたんですけど、音は広がるんですが、広がる幅や範囲がすごく狭いんですよ。それならディフューザーはない方が音が自然だし、ディフューザーが付けばデザインも崩れてしまう。それならばなくていい、っていう結論になりました。あとはデジタル信号処理でなんとかしようと」

浦さんは古巣の楽器メーカーでスピーカー部分の設計をしたことはあるが、専門は半導体やDSPなどデジタルオーディオの分野。強気な姿勢はそうした出自によるものだった。とはいえ、スピーカーの音質の良し悪しは振動板や筐体のサイズなどの物理的な要素に負う部分が大きく、それらをおろそかにしたわけではない。

音の基本に忠実だった開発

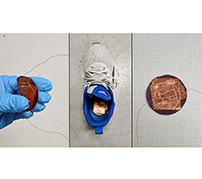

初期の試作品。スピーカーは本体に対して下向きに配置していたが、置く場所によって音が変わるため不採用に。(撮影:編集部)

初期の試作品。スピーカーは本体に対して下向きに配置していたが、置く場所によって音が変わるため不採用に。(撮影:編集部)

スピーカーの性能を大きく左右するのが振動板(コーン)のサイズ。ある程度の音量で低音を得るには、振動板に一定以上のサイズが必要となる。簡単に言えば、振動板が大きいほど低音がよく出ると考えていいだろう。しかし振動板の大きさはデザインの段階で既に直径77mmに決まっていた。たまたまではあるが、このサイズは音楽制作時に録音・再生音の確認に使用されるモニタースピーカーの最小サイズとほぼ同じで、これ以上小さいと音楽的に自然な低音を再生することが難しくなってくる。

そして、スピーカーの音質にとってもう一つ重要な要素が、筐体=キャビネットの形や大きさ。キャビネットはエンクロージャーとも呼ばれ、単にその「入れ物」というだけではく、その音響特性に大きく影響を与えるからだ。この時、振動板の大きさや性能ごとに、必要な筐体のサイズは計算式によって求めることができるのだが、

「大きさはデザイナーの感覚で決まっていたんですが、この振動板だと1リットルくらいの容量が必要になるんで、その感覚がドンピシャで合っていました」

スピーカーユニットは、振動板とそれを動かすための駆動機構であるドライバーユニット(マグネットやコイルなどの総称)から成り、駆動された振動板からは、前後に打ち消しあう(逆位相の)空気の振動(音)が起こるため、その空気の振動同士が干渉しあってしまうと、特に低音が打ち消されやすくなる。

この干渉を取り除く方法はいくつかあるが、BALMUDA The Speakerではキャビネットを密閉してスピーカーユニットの背面から出る音を外に出さないことで干渉が起こらないようにする密閉型の構造とした。比較的簡単な構造だが、キャビネットの容積が振動板の大きさに対して適切な範囲になければ、低音が足りなくなったり、逆に協調されすぎてしまったりする。しかし、デザイナーの感覚で決めた筐体の大きさが、偶然にもちょうどその範囲内に収まっていたのだ。

とはいえ、それでもデザインとファンクションの共存は簡単だったわけではない。

「キャビネットがアクリル製なので、スピーカーユニットを収めているパーツとアクリルのパーツの間にクッションを入れて密閉しないと、しっかり音が出ないとか、低音が出ないということになるんですけど、見た目を維持しながらそれをうまくまとめるのは非常に難しかったですね」

小さなスピーカーで良く採用されるのが、ダクトで低音を共鳴させ、打ち消しあう分以上に増強するバスレフ型、ダクトの代わりに駆動しない振動板を設置するパッシブラジエーター型などがあるが、これらも採用には至らなかった。「パッシブラジエーターにするか最後まで悩みましたけど、構造が難しいし、良い部分もあれば悪い部分もあるんで、密閉型ならではの低音のキレとかのイイ部分を伸ばしていくことにしました」

小さなスピーカーで良く採用されるのが、ダクトで低音を共鳴させ、打ち消しあう分以上に増強するバスレフ型、ダクトの代わりに駆動しない振動板を設置するパッシブラジエーター型などがあるが、これらも採用には至らなかった。「パッシブラジエーターにするか最後まで悩みましたけど、構造が難しいし、良い部分もあれば悪い部分もあるんで、密閉型ならではの低音のキレとかのイイ部分を伸ばしていくことにしました」

「ドライバーの値段は良心。ケチっちゃいけないとこなんだと思います」

もちろん、偶然に頼っていたばかりではない。オーディオ用スピーカーによく見られる、大小2つのスピーカーユニット(ウーハーとツイーター)を並べて、それぞれ低域高域を担当させる2ウェイ方式を採用する可能性を考慮し、同軸に2つのスピーカーユニットを組み込む同軸ユニットの導入も考えた。しかし、そうしたユニットはオーディオ用でも高級機に使用されているように価格も高くなり、サイズに対するメリットは薄い。そこで1つのスピーカーユニットで高域から低域までを再生するフルレンジ方式を採用した。

そして、スピーカーユニットの肝ともいうべき駆動部分であるドライバーユニットには、部品メーカーと共同開発したオリジナルユニットを採用することにした。

「世の中に市販されているユニットだとf0(最低共振周波数。そのユニットが出せる低音の下限となる)が150Hzくらいなんですが、80Hzくらいまで下げてます。これくらいでなんとか音楽を聴けるかなっていうレベルだと思います。上もしっかり16KHzまで鳴るので、いいユニットができたと思います」

ダクトなどの複雑な付加構造で低音を増強すると、原音に含まれない低音を人工的に付加する形にならざるを得ない。その場合、低音がボワっとした、不自然な響きになることが多い。オリジナルドライバーにより、小さいスピーカーで不足しがちな低音を、誇張の少ない自然な音(単に低音が大きいのではなく、ベースラインがくっきりと聞こえる、というような音)で再生できる素性の良さを得た。

「ユニットは比較的コストを抑えやすい部品。商品開発には目指すべきコストがあるので、そこで削りがちなんです。でも、ドライバーの質がスピーカーの音の善し悪しに関わるので、ケチっちゃいけないとこなんだと思います」

BALMUDAのロゴが入っている、筒の上部にある黒い部分がドライバーユニット。調達した部品の数は、オーディオを長く手がけてきたメーカーと比較すれば桁が違うほどの数でしかない。そのようなパーツの新規開発は、部品メーカーとしてもその労力やコストに見合うかどうかと及び腰になってもおかしくはないが「面白いからぜひやりたい。と。で、一生懸命要望に応えてくださって、いいお付き合いができました」

BALMUDAのロゴが入っている、筒の上部にある黒い部分がドライバーユニット。調達した部品の数は、オーディオを長く手がけてきたメーカーと比較すれば桁が違うほどの数でしかない。そのようなパーツの新規開発は、部品メーカーとしてもその労力やコストに見合うかどうかと及び腰になってもおかしくはないが「面白いからぜひやりたい。と。で、一生懸命要望に応えてくださって、いいお付き合いができました」

こうしてドライバーにはオリジナル設計を奢る一方、アンプ部には近年のアンプ内蔵スピーカーでごく一般的に使用されているデジタルアンプを使用する。

「ひずみ率の話をするとデジタルアンプは0.1%とか0.01%とかの桁の勝負してるんですけど、ドライバーって1%くらいひずみがあるんです。アンプの歪なんて関係ないくらいドライバーでひずんでいるから、アンプにお金かけるんだったらいいドライバーを使った方がいい、ってことなんですね」

こうした素性の良さを下地に、浦さんのDSPへの知見を生かしてデジタル信号処理でチューニングすることになった。とはいえ、フルレンジ一発密閉型という基本構造は、スピーカーを自作する筋金入りのオーディオファンにはおなじみのもの。また、世界中のレコーディングスタジオで数十年に渡り定番小型モニタースピーカーとして普及した「オーラトーン5c」とも同じ構造である。デジタル信号処理によるチューニングが功を奏したのは、そうした基本に忠実な設計による素性の良さがあるからこそ、とも言えるのではないだろうか。

音の決め手は作り手の感性

チューニングの段階でその商品をどのような色に染めていくかは、バルミューダのクリエイティブディレクターたる寺尾社長であり、その思いをエンジニアの浦さんがどのように解釈し、実現していくかが重要になってくる。浦さんが特に印象に残っているのが、入社したてのころに寺尾社長とコンセプトの話をした時のこと。

「『(社長が)最近はスピーカーの前に座る人が減ってる』って言うんです。1日10分でもスピーカーの前に座って音楽聴いてもいいんじゃないかと。その呼び水として、光が面白いからそれを見ながら、その前に座って音楽聴いたら良い体験になるのでは、っていうことを言ってたんですね」

スマホやタブレットのスピーカーではなく、スピーカーの前に座って音楽を聴く。その時寺尾社長が一番聴きたいと思った音は「ボーカル」だった。

そのための音のリファレンスとしてイメージしたのは「ヤマハNS-10M」とその後継機である「HS-5」。特にNS-10Mはレコーディングスタジオにおけるモニタースピーカーの定番として今も愛され続けている名機で、ボーカルにフォーカスしたサウンドに定評がある。このあたりの選択もいかにもミュージシャン出身の寺尾社長らしい。NS-10Mは2ウェイ方式ながら、これもまたBALMUDA The Speakerやオーラトーンと同じ密閉型だ。

また、上向きのスピーカーから発した音の高域はそのまま天井へと向かうため、ディフューザーを使わず音を拡散させるには、特殊な信号処理で高域を増強しなければならない。

「マイクを置いて周波数特性を計測しながらチューニングするんですけど、どの角度で置くといいんだろうか、っていうことは結構悩みましたね。とにかくいろんなとこにスピーカーを置いていろんな角度でマイクを向けて、そこでフラットになるようなチューニングをするんですね。その設定で別のいろんなとこで聞いて、どの設定が一番おいしく聞こえるかみたいなことをやって、たまたますごくいいのができたんですよ。それはまあ偶然ですよね」

椅子と机、ソファーとローテーブル、立った状態とキッチンカウンターなどの位置関係で耳とスピーカーの高さがそろうと、高域の自然な広がりが感じられるようにチューニングされている。

椅子と机、ソファーとローテーブル、立った状態とキッチンカウンターなどの位置関係で耳とスピーカーの高さがそろうと、高域の自然な広がりが感じられるようにチューニングされている。

こうしてモノラルスピーカーでも十分に音の広がりを感じられるチューニングが施された。ではこれを2台接続したり、スピーカーユニットを2台収めたりしてステレオ化するという考え方はなかったのだろうか。

「いいスピーカーができたのでステレオにしたらもっといいんじゃないかって思ったんですけど、いろいろとバランスが崩れてしまって」

スピーカーが上向きだと、2台接続しても左右の音の定位が空間の上下に付いてしまう。この筐体のままスピーカーユニットを2台にすると音量こそ大きくなるが、ユニット1つあたりの口径が小さくなりキャビネットの適正な容積も変わる。また、ステレオ化による音の広がりもそれほどは得られず、こぢんまりした音になってしまった。そうした検討を重ねた結果、むしろモノラルに割り切ってその良さを生かすことにした。

この割り切りも「ステージに立っているかのように」という当初のイメージからすれば、通常ステージ上の楽器のモニターにLRはないので何の矛盾もない。むしろバンドマン的な発想からすれば、自然な結論ですらある。

直感を大事にした光の演出

中央部の柱が4本だった時期の試作品。(撮影:編集部)

中央部の柱が4本だった時期の試作品。(撮影:編集部)

このようにしてスピーカーの「音」が形作られたが、このスピーカーにはもう一つの大きな要素=「光」がある。珍しさだけではなく、より深く音を楽しむための飽きのこない光の表現をどのように行うか。音と連携を取る以上、こちらもまた浦さんが設計を行う。ハードとしての外形のデザインは、やはり参加当初の時点でほぼ固まっていた。

「当初は中央部の柱が4本あったんです。でもそれではストーンヘンジや神殿のような感じがして、もうちょっと人の世界に落としたいという話がありました。デザイナーがじゃあロックバンドだ、と考えて、(3ピースバンドが)3人でステージに立っているイメージでデザインしました」

次に決めなければならなかったのは、試作段階では、モノラルの音に対して光も全体の音量に応じて光っていたものを、高い音、低い音の2つの光り方に分けるか、3つかそれ以上に分けるかだった。

「最初4本別々に光らせたいって伝えられて、それを聞いた時に(光り方が)ガチャガチャするなって思ったんですよ。『それは違うと思います。多分上(高い音)と下(低い音)です』って言ったんです。新入りのくせに(笑)見ている人が直感的にこの光はこの音に反応してるなと分からないとダメだと思ったんです。よく聞かなければ、この光がギターで、これがボーカル、というものだといいものにはならない」

たしかに、一般の人が1つ1つの楽器の音をアレンジ解析しながら聞くのは相当ハードルが高い。光り方もそれと同様だと考えた。

「2つくらいがちょうどいいと思うんです。スピーカーの3wayとかもそうなんですけど、3つ以上に分けると(上下に挟まれた真ん中の部分の)曖昧な部分っていうのが逆に強調されるんです。バンドパスフィルターでボーカルの音(真ん中の帯域の部分)だけ取ると、ボーカルの音程によってはあっちこっちにいくわけじゃないですか。そうなっちゃうとどうしようもないな、と」

そして、天を突くハイトーンボイス、地をはうような低音、といった表現があるように、高い音は上から、低い音は下から、というイメージがある。光もそのように光らせる方が自然に感じられたという。これらの部分では、新入社員の直感が生かされることとなったが、一方で寺尾社長の感性でしか成し得なかった部分もあるという。

バルミューダでしか作れない輝き

「どれくらいの光量で音の大小に合わせるか、どれくらいの反応速度で光るのかとか、これは難しいですね。これは弊社の寺尾がすごく厳しくて、もうちょっと鋭く、もうちょっと暗く、みたいな細かいことを言ってくるんです。で、それをできるディレクターっていうのがやっぱり稀有で、この光の輝きはうちの会社しか、いえ、寺尾しか作れないんじゃないかと思いますね」

こうした試行錯誤は寺尾社長からのOKが出るまで1年もの間続いた。そしてOKがでた状態を基本モード(ビートモード)として、音の変化に対して光り方の違う別モードを2つ用意することになった。

「キャンドルモードは(音に反応することなく)モワモワと光るようにしたんですけど、社長から「ゴースト」※の1シーンで、何台かの車が走っている様子が、すりガラス越しにキラキラ見えているシーンがあり、その印象を目指してほしいと言われて調整したんです。でも、ある時『キャンドルモードだけだとつまらない』って言われて、すごく悩みました。そしたら『ビートモードはロック。もう一つのモード(アンビエントモード)はジャズのイメージなんだよな』。と。どう光らせるかは僕に任せると言われて」

※1990年に上映されたデミ・ムーア主演の映画「Ghost」。正式な邦題は「ゴースト/ニューヨークの幻」

結果、アンビエントモードは2週間でOKがでたという。

「一発でOKでましたね。さすがに1年もやってると社長との呼吸も合ってきたていましたし。モードごとに三者三様、みんな特徴的でみんな似てないっていう味も出せたかなって思ってます」

「ジャズのライブの映像を見ているとライティングがずっと一定で点滅しない。演奏者だけスポットライトが当たって、演奏者の動きもちょっとだけ。そこからインスピレーションを受けて、あとは光が(間接照明のように)ステージが外側からぼやっと照らし出されてるようにしたかったんです」

「ジャズのライブの映像を見ているとライティングがずっと一定で点滅しない。演奏者だけスポットライトが当たって、演奏者の動きもちょっとだけ。そこからインスピレーションを受けて、あとは光が(間接照明のように)ステージが外側からぼやっと照らし出されてるようにしたかったんです」

便利さよりも驚きや喜びを

この勢いならもっとモードを用意することもできただろう。浦さんお得意のデジタル信号処理を駆使すればコストアップを気にする必要もない(信号処理は低コストながら非力なArm Cortex-M0プロセッサーで全てをまかなった)。

しかし、寺尾社長の判断は違った。

「世の中EDM(Electronic Dance Music)ですよ。ドンシャリモード(低音と高音を強調したダンスミュージック向けの音質)を作らなくっていいんですか? って言ったら、俺は聴かないからいらないって(笑)光モードによって音質も変えるっていうのはどうですか? って言ったら、いや、いらないって(笑)まあ、バルミューダっていう会社自体シンプルで使いやすいものの方がいいって考え方ですから」

それは、バルミューダでは便利さを追求するよりも、ユーザーの体験がいいものになるかどうかを全ての基準にしている結果だという。便利さよりも驚きや喜びといった感動を道具でどうやって伝えていくか。その結果バルミューダの白物家電には、高いデザイン性とシンプルな操作性が融合し、ポップさと洗練が同居するイメージがある。

一方、初の黒物家電であるこのスピーカーは、高いデザイン性とシンプルな操作性に変わりはないが、中央で光る3本の柱(中身はLED)の光り方や色は、真空管のそれを意識していると一見して分かるように、洗練というよりもむしろアナログ的な「温かみ」をイメージさせる落ち着いた雰囲気がある。最先端のAV機器というと、ともすると男性受けを狙った硬いイメージになりがちだが、この「温かみ」は、女性や感度の高い若者、といったバルミューダ製品をこれまで支持してきた層のみならず、アナログ世代のおじさんたちをも引きつける魅力にあふれている。

事実、この製品はバルミューダとしては初めて、圧倒的に40歳以上男性の購入が多いという。しかし同時に、この「温かみ」には、バルミューダ製品が置かれているキッチンで、その隣に置いてもみんなが楽しめる、というイメージも込められているとのこと。アナログおじさん向けの「温かみ」と女性向けの「やわらかさ」が実はつながっていた、という意外性も感じられた。

最後に、なぜ浦さんは大手メーカーからバルミューダへの移籍を決断したのかを聞いてみた。

「ポケット・ミクみたいなトンがったものをやってしまうと、通常のラインで会社の中にいても中々刺激がないんですよね(笑)バルミューダは刺激がありそうだと。それはうちの代表の寺尾のね。まあ刺激がありすぎて困るとこもありますけど(笑)

体験をベースにしたものづくりをしている会社は、おそらく他にもあると思います。ただ、バルミューダは、私が必要な技術を入社した後から獲得したように、本当に体験のためのものづくりをしているところが面白いと思います。そして、素晴らしい体験のために、常に新たな挑戦ができるんだろうな、と実感しています」